Город Спасск и Спасский район

- expedA

-

- Сообщений: 2811

- Зарегистрирован: 16 ноя 2014, 18:36

- Откуда: Пенза

- Имя: Андрей Нугаев

Re: Город Спасск и Спасский район

![]() expedA » 17 май 2023, 17:53

expedA » 17 май 2023, 17:53

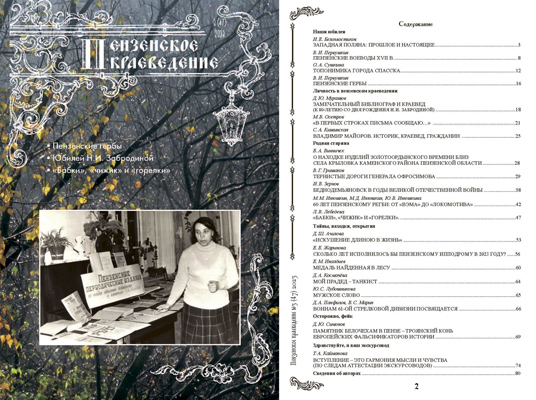

Добрый день! Продолжаем знакомить Вас с работами Нины Ивановны Забродиной.

50 лет местного самоуправления. Спасское уездное земство 1865 - 1917 гг.

ЧИТАТЬ: http://images.xn--b1aebbi9aie.xn--p1ai/foto/07_histplace/Spask/Self_government.pdf

ЧИТАТЬ: http://images.xn--b1aebbi9aie.xn--p1ai/foto/07_histplace/Spask/Self_government.pdf

- expedA

-

- Сообщений: 2811

- Зарегистрирован: 16 ноя 2014, 18:36

- Откуда: Пенза

- Имя: Андрей Нугаев

Re: Город Спасск и Спасский район

![]() expedA » 18 май 2023, 17:41

expedA » 18 май 2023, 17:41

Добрый день! Продолжаем тему местного самоуправления в Спасском уезде.

В книге "Спасск" Н.И.Забродиной и О.А.Сушкиной рассказывается о том, как в середине 18 века крестьяне трех сел организовали "крестьянскую республику", отказавшись платить монастырю завышенные налоги. В течение 3 лет действовал орган крестьянского самоуправления, который вел переписку с царской канцелярией, отстаивая свои права - прообраз советов, образованных в 1917 году. На спасской земле уже нет села Хомутовка, село Богданово превратилось в большой уездный город, только село Дерябкино помнит те события.

«Об усмирении вотчины Новоспасского монастыря»

В книге "Спасск" Н.И.Забродиной и О.А.Сушкиной рассказывается о том, как в середине 18 века крестьяне трех сел организовали "крестьянскую республику", отказавшись платить монастырю завышенные налоги. В течение 3 лет действовал орган крестьянского самоуправления, который вел переписку с царской канцелярией, отстаивая свои права - прообраз советов, образованных в 1917 году. На спасской земле уже нет села Хомутовка, село Богданово превратилось в большой уездный город, только село Дерябкино помнит те события.

Около века село Богданово, по храму - Спасское жило мирно. Но монастырские власти забыли о том, что они не имели права изменять размер податей с крестьянских дворов. Изменение финансовой ситуации в стране в XVIII в. (девальвация - удешевление рубля) привело к повышенной системе податей.

Монастырские власти в 1744 году заменили оброк барщиной, отрезали у крестьян часть земли, вначале 104 десятины, а потом еще около 90 десятин пашни, урезаны были и сенные покосы. Особенно их донимала подводная повинность. Ежегодно в Москву отправлялись обозы до 580 подвод или саней, запряженных крестьянскими лошадьми.

Крестьяне подняли бунт, перестали работать на монастырь. Тогда из Шацка была вызвана военная команда, зачинщика бунта Федора Котельникова сослали в Оренбург, а его помощник Мирзин был бит кнутом. Управляющим в селе с 1750-го года стал Алексей Серебряков, патологически злобный человек, который нещадно обирал крестьян. Они в 1753 году обратились к императрице Елизавете Петровне, где в прошении подробно изложили все свои беды: они должны были оплачивать жалование отставным солдатам и служащим канцелярии, которых, в сущности, не было, т.е. мертвым душам, платить за неработающую мельницу. Управляющий деньги требовал немалые – свыше 100 руб. и хлеба свыше 50 четвертей. Серебряков требовал еще и подарки на дни рождения себе и его родне. Если кто отказывался платить, управляющий «крестьян, безвинно захватя к себе, держит в цепях и железах недель по пяти и больше и держав бьет плетьми и палками смертельными побоями…».

На истории спасских крестьян в 1750-х годах остановимся подробнее, т.к. это особый случай – более трех лет крестьяне сел Спасское, Дерябкино и Хомутовки, сместив монастырские власти, жили под собственным управлением. Были переизбраны выборные и старосты сел. Лидером крестьян был грамотный «лучший мужик» Михаил Мирзин.

К счастью, сохранились документы, опубликованные стараниями председателя Тамбовской ученой архивной комиссии И.И.Дубасова, уроженца Спасского уезда. Из них видно, что стратегия и тактика крестьян были продуманными, велись успешные военные действия, имели место дипломатические переговоры. Со стороны монастырских властей была организована разведка и контрразведка. В переписке по делу спасских крестьян задействовано много официальных организаций. Указы императрицы Елизаветы Петровны направлялись на места через Правительствующий Сенат, копии их доставлялись в управляющую контору Святейшего Правительствующего Синода, ведавшего монастырскими делами, в Военную контору, в Воронежскую губернскую канцелярию, в Шацкую, Керенскую и Переяславль-Рязанскую провинциальные канцелярии. Спасские села в то время административно относились к Шацкому уезду Воронежской губернии. Воеводой в Шацке состоял коллежский советник Алексей Ниротморцев. Возможно, из-за бюрократической переписки этих организаций и дальности расстояний дело спасских крестьян длилось столь долго.

Но все по порядку. Установив свою власть, поддерживаемую большинством населения, крестьяне не забывали, что наказания им не избежать, и готовились к обороне. Монастырские власти через Синодальною контору предпринимали огромные усилия для расправы над восставшими и восстановления прежних порядков. Они обращались в Военное ведомство, которое отказалось послать войско для усмирения крестьян без указа императрицы, а затем несколько раз обращались непосредственно к Елизавете Петровне с донесением, что крестьяне «с 753 по нынешний 756 год в доимку запустили подлежащих в казну ея императорского величества… денег и хлеба немалое число, да и в монастырь подлежащих денежных доходов не платят и пашни не пашут и не каковых изделий не определяют и живут в самовольстве своем праздно…». Особенно усердствовал монастырский эконом иеродиакон Ефстафий.

Но и крестьяне систематически обращались к императрице с просьбой справедливо решить их спор с монастырем. В 1754 году была создана правительственная комиссия о чинимых обидах монастырским крестьянам и взятках. Одновременно было поручено взять с крестьян индивидуальные подписки о возобновлении работ и платежей в казну и монастырю. С такой миссией в село Спасское прибыли 14 декабря 1754 года подпоручики Петр Мячковский и Ефим Ярцев, которые прочитали крестьянам сел указы императрицы, но крестьяне дали только общую подписку, «крайне неосновательную».

В начале 1755 года Михаил Мирзин написал письмо в монастырь, которое послужило поводом к усиленным требованиям монастыря о его сыске и задержании. К делу подключилась и Тайная канцелярия. В марте этого же года на видных местах в селах были прибиты указы о поимке Мирзина, арестованы несколько крестьян и под караулом отправлены в Воронеж на допрос. Летом от Воронежского драгунского полка в Спасское прибыл драгун Родион Ермолаев, который зачитал крестьянам 3 указа императрицы: о послушании, об уничтожении комиссии о разборе крестьянских дел и о сыске Мирзина. В село для временного правления прибыли прапорщики Иван Медведев и Щекутин и монах Наум, которого прочили в управители. Они также требовали индивидуальных подписок крестьян. Но на общий сход 3-х сел подоспели из Москвы их челобитчики Петр Базяев из Дерябкина и Никита Феоктистов из Хомутовки, которые дали сходу надежду на разбор их дел комиссией. Сход не принял условия переговорщиков, но те, в свою очередь, выявили имена активных крестьян и в донесении поименно назвали их. Наняв две подводы, посланцы уехали ни с чем.

В Шацке следил за событиями в Спасском келарь монастыря иеромонах Селиверст, собиравший сведения от монаха Тимофея, иногда он бывал и в Керенске, поближе к месту событий. Он извещал монастырские власти о настроении крестьян. Монастырь всеми силами склонял императрицу на введение в села войск, расправы с населением, и добился своего.

22 августа 1756 года в страдную пору в село командирован капитан Григорий Северцев с прапорщиками Родионом Касаткиным и Иваном Медведевым и 40 драгунами со списком крестьян, которые должны были быть арестованы во главе с Михаилом Мирзиным и 24 другими, причем, в указе говорилось, чтобы они в схватку с населением не вступали и убийства не совершали.

Однако события развернулись нешуточные. Произошел рукопашный бой, ход которого описан в документах: челобитной Елизавете Петровне от монастырских крестьян и донесениях военных. Каждая из сторон описывала его по-своему.

В результате боя драгуны с унтер-офицерами и Северцевым были разоружены. Погиб от пули крестьянин Алексей Федоров, двое тяжело ранены. Родиону Афанасьеву палашом ранили голову, а Дмитрий Ильин от раны впоследствии умер. Крестьяне приковали труп А.Федорова к капитану Северцеву и оставили на 3 дня на площади, остальных содержали на монастырском дворе, позднее заперли их в пустой лавке на соломе в присутствии разлагающегося трупа. Из Керенска по требованию иеромонаха Селиверста в Спасское послан капитан Семен Карякин, чтобы описать побои и раны драгун и офицеров, о чем составлено донесение.

Крестьяне, в свою очередь, написали новую челобитную императрице. Из Шацка приехал по поручению провинциальной конторы подканцелярист Кондратий Валуев, который освободил капитана и драгун, подписал вместо крестьян Степана Аксенова и Семена Дмитриева их новое прошение императрице, за что также пострадал от властей. Крестьяне, подавшие прошение в уездную контору, были немедленно арестованы.

Столь невиданная и изощренная расправа крестьян над военными теперь уже безо всяких колебаний заставила императрицу подписать в ноябре 1756 года указ о захвате сел Тенгинским пехотным полком с 3 ротами под командованием секунд-майора Дмитрия Маркова и жестоком наказании крестьян. Но жители сел войско не пустили, оборонялись ружьями и дрекольем. Командир полка не захотел или не смог силой взять села. Он вскоре получил другой указ – всех до единого изловить, а военной команде прибавить ему войска и «взять одну пушку с принадлежащем ей припасами и людьми».

Монастырские власти тем временем донесли императрице, что Шацкая контора вместе с Воронежской губернской конторой покрывают крестьян, дают зачинщикам паспорта, чтобы они бежали из сел, не попали под расправу, и просили судебное дело перенести в Переяславль-Рязанскую провинциальную контору (ныне город Рязань). Та горячо взялась за дело, затребовала все дела по ослушанию крестьян.

А между тем на дворе был уже 1757 год. Только со второй попытки полковник Г.Хатунский взял село боем и учинил кровавую расправу. Свыше 100 крестьян было арестовано, часть их умерла в тюрьмах. Пойман и Михаил Мирзин с товарищами. Их дела рассматривала Тайная канцелярия, другие были жестоко наказаны плетьми. Некоторые молодые крестьяне пытались пойти в рекруты, но были схвачены. Управителя Серебрякова тоже отдали под суд, но он в октябре 1758 года бежал из тюрьмы и в Тамбове скоропостижно умер.

«Реестр крестьян сел Спасское, Дерябкино и Хомутовки, замеченных в ослушании и противности от 15 июля 1756 года.

Села Спаскаго:

староста Володимер Соколов, выборный Степан Караушев, Лаврентий Щипанов, крестьяне: Сава, Безяев, Яков Иванов, Сава Кирасев, Василий Трофимов, Иван Засеренков, Григорей Павлов, Иван Афанасьев, Карп Беляев, Петр Артамонов, Макей Еремеев, Василий Сосновников, Иван Лазарев, Степан Иванов…

Под тем подписано: канцелярист Иван Мыльников,… коллежской советник и воевода Алексей Ниротморцов, секретарь Василей Чупреянов.

От 27 декабря 1756 года

Села Спаскаго:

Карп Беляев, Игнат Петров, не явился. Степан Савин, Семен Дмитриев, Никита Климов, Николай Яковлев, оной Яковлев в Провинциальной Канцелярии задержан при отдаче рекрутства.

Подлинной журнал подписан коллежским советником и воеводою князь Михайлою Ухтомским, секретарем Маркою Савиновым с подлинным читал подканцелярист Панкрат Лазарев»

Челобитная крестьян с. Спасское к императрице Елизавете Петровне. Август 1756 г.

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня, императрица Елизовета Петровна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая!

Бьют челом Шацкаго уезду вотчины Новоспаскаго монастыря села Спаскаго с селы крестьяны Степан Аксенов, Семен Дмитриев на Воронежскую сыскную команду; а о чем следуют пункты:

1.

Сего августа 22 дня 1756 году в предписанную вотчину в село Спаское приехал капитан Григорий Северцов, прапорщик Родион Касаткин, Иван Медведев, с ними команды драгун многое число и приехав в селе Спаску стал по крестьянским дворам, к которым капитану Северцову и прапорщикам села Спаского староста со крестьяны со обыкновенным поклоном неоднократно приходили и от него капитана Северцова просили: по какому делу с командою в вотчину приехал, токмо он капитан Северцов о себе виду не объявил, государевым и собственным конем сено, овес у Спаских крестьян брал безденежно, а у кого сена нет, вместо сена брали у крестьян из одоней всякаго хлеба снопы и травили озорнически.

2

Ночевав на другой день, то есть 23 дня, он Северцов и прапорщики Касаткин и Медведев и команды своей с драгунами никакова виду о себе не явили, всед на кони, а другие пехотою, вооружася, примкнув штыки и с обнаженными полашами, с барабанным боем, яко неприятели на приступ, устремились за крестьяны и за крестьянскими жены с детьми по улицы и по торговой площади гонять и догоняя бить, палашами рубить, из ружей пулями палить, но и пуще драгун одни капитан Северцов и прапорщики Касаткин и Медведев все троя на площади догнали села Спаскаго крестьян Алексея Федорава из ружья в цель застрелили пулею до смерти и вышло на вылет, Родиону Афанасьеву палашем голову разрубили и ныне едва жив, Дмитрия Ильина догнав невем чем прибили до смерти, которой по приезде ево в дом ево в избе того ж часу умре без исповеди безвременно; и оные Северцов, Касаткин и Медведев, ездя на конех и пеши, на площади кричали велигласно, что де мы на то приехали, что села Спаскаго крестьян всех побить и разорить без остатку.

3.

И мы села Спаскаго вотчинные крестьяне, видя такое смертное убивство и слышев их Северцова, Касаткина и Медведева пахвальныя слова, ударили в набат и драгуны команды их, видя такое их командиров своих неистовство и смертное убивство, многия ружья и палаши свои сами пометали и ныне бывают в селе Спаску на властелинском дворе; а капитана Северцова и прапорщиков Касаткина и Медведева поимали, и по поимке они Северцов, Касаткин и Медведев себя сами арестовали и палаши с себя посметали, и ныне содержаны под караулом.

4.

И по смерти ево Дмитрия Ильина, через три дня, от происходящаго от мертваго его тела в избе нестерпимаго смрада, невозможно живому человеку в ту избу войти, котораго Дмитрия Ильина мертвое тело боевые раны с постороними людьми с однодворцами и с разночинцами осматривали по осмотру то мертвое тело за нестерпимым происходящим от него страмом погребли в селе Спаску при святой церкви.

И дабы высочайшим вашего императорскаго величества указом повелено было сие наше челобитье в Шатской Провинциальной Канцелярии принять; а для осмотра и описи крестьян застреленаго Алексея Федорова мертвое тело и раненаго Родиона Афанасьева боевые места осмотря описать и для осмотру и описи послать кого надлежит и описав мертвое тело погрести и убиеннаго крестьянина Дмитрия Ильина мертваго тела осмотр и опись принять и сообщить в делу и предписанных капитана Северцова и прапорщиков Касаткина и Медведева о смертном убивстве и обо всем вышеписанном допросить и по допросу указ ученить.

Всемилостивейшая государыня, прошу вашего императорскаго величества о сем нашем прошении решение учинить. Августа дня 1756 году. К поданию надлежит в Шацкой Провинциальной Канцелярии. Подлинную челобитною писал пищик Ефим Шолохов. К подлинному челобитью рука приложена тако: к сей челобитной подканцелярист Кандратей Валуев вместо крестьян Степана Аксенова, Семена Дмитриева и по их прошению руку приложил.

Помета. № 2688. Подана августа 28 дня 1756 году записав в книгу, написать в реэстр к докладу и доложить немедленно.

В журнале записано: 1756 году августа 28 дня господин калежской советник и воевода Алексей Ниротморцов приказал: об осмотре и описи убитаго якобы крестьянина и объявлении капитану с командою, чтоб он подал в Шацк в ответу, послать нарочных, которому дать с полным наставлением и на основании указов инструкцию немедленно, а подателей написав в колодничей реэстр описав измеряя отдать под крепчайший караул и в подтверждение каким способом и случаем убит, взяв в присутствие, обстоятельно допросить и справясь по Канцелярии доложить в немедленном времени. Под тем подписано: коллежской советник и воевода Алексей Ниротморцов, секретарь Василей Чупреянов.

Донесение Переяславль-Рязанской провинциальной канцелярии Шацкой провинциальной канцелярии. 4 декабря 1756 г.

… в доношениях Шатской Провинциальной Канцелярии в 1-м, сентября де 16 дня во оную Провинциальную Канцелярию из Керенской Воеводской Канцелярии доношением представлено, августа де 27 дня ставропигиального Новоспаского монастыря келарь иеромонах Силиверст в Керенскую Канцелярию письменно объявил: оного де августа 25 дня получил он от обретающагося в Шатской помянутого Новоспаского монастыря вотчин в селе Спаском монаха Тимофея репорт, которым представляет, что того августа 23 дня присланного по указом Правительствующаго Сената и Военной Колегии из Контор Капитана Григорья Северцова с командою и при нем присланного ж из Синодальной Экономического Правления Канцелярии прапорщика Ивана Медведева для забрания означеннаго села Спаского и сел Веденского и Козмодемьянского по имеющемуся делу противности и ослушаниях крестьян, которых по делу надлежит; и помянутых же сел старосты со крестьяны, собравшись многолюдно, оных капитана и прапорщика с командою били смертными побои, от которых побой и едва живы находятца, и бив приковали к убитому неведомо кем телу; и просил тем объявлением в помянутое село Спаское послать и на оных капитане Северцове и прапорщике Медведеве с командою бои и раны осмотря описать. По чему в то село послан был капитан Семен Корякин, которой по возвращении августа 30 дня репортом объявил, для де того осмотру взяв с собою из села Руского Пунбура прапорщика Гаврилу Сакаева да из разных сел и деревень крестьян 21-го человека и не доезжая до того села от проезжающих разных людей уведомился, что в том селе обывателей во улицах находятца в великом собрании и ехать де не без опасности и приехав ночевав близ того села Спаского Керенского уезду в сельцо Лапуховку, из котораго селца крестьянина Давыда Исаева послал во оное село Спаское и велел о себе объявить того села выборному или кто правление имеет, что послан он для показанного осмотру, и не учинили б ему с командою какого озлобления, которой крестьянин Давыд Исаев возвратясь объявил, что того села выборной Степан Караушев велел ему сказать: ежели де он едет с честию, пускай приезжает, и много ли де с ним команды; а как он на другой день с вышеписанными сторонними людьми поехал к тому селу и усмотрел, что на колокольне и по поветям, токо ж и в улицах собрано множество людей послал паки в то село солдата Потапа Малина: где велят остановитца и показали б ему к приезду двор; и пришед к нему вышеписанной выборной да той же вотчины села Дерябкина выборной же Кирил Лукьянов и с ними крестьян человек с пять, и по выслушании данной ему инструкции, сказал, что осматривать как капитана и команду, так и мертвое тело не запрещают, нам де в том нужды нет, ибо от них для требования об осмотре послано в Шатскую провинцию; и как пошел с сторонними людьми где сидят показанные офицеры под караулом, и за ними шли показанной выборной со множеством народу, и по прибытии усмотрел их в великом поругании в пустой лавке без мундиров и никаких постилок под ними не имеется, капитан Северцов скован конскими железами, а прапорщики Родион Касаткин, Иван Медведев скованы ж по ноге конскими железы и лежат на подкинутой под ними соломе и вокруг их множество того села народу с дреколием, к которым он с понятыми насильно протеснился, и весьма от того поругания оные офицеры плачут, а мертвое тело перед ними лежит поодаль, от котораго великий смрад; и объявил ему оной капитан Северцов и показанныя прапорщики, что они лежали прикованы к тому телу 3 дни; а как те офицеры обнажились, скинули с себя рубахи и стали боевые признаки описывать, где опухло и синя, то оные крестьяне весьма чинили в описи помешательство, опухлыя места называли, что де у них жир, а где синие места на соломе перележали, и другие знаки в поругание называли: блохи де наели: и при том осматривании находились в великом опасении; а как он пришел на монастырский двор, где вся команда того капитана Северцова стоит, и на том дворе усмотрил: положено ружей в две линеи лядунки и перевези, барабан в чехле изломан, палаши без ножен, и у многих фузей замки переломаны…

Во 2-м посланной де из оной Провинциальной Канцелярии в реченное село Спаское для выручки из под караула вышеписаннаго капитана Северцова с командою и забрания тех противных крестьян подканцелярист Кондратей Валуев сентября 6 дня доездом объявил, что он в то село Спаское ездил и при посторонних людех мертвое тело осмотрел, котораго описать никак не возможно для того, что тому мертвому телу, как убит, чему уже минуло 10 дней, к тому ж было воздухи летния, от котораго был весьма тяжкой дух и боевых мест не можно было видеть, уже вселился не малой червь и руки прочь отвалились; а капитана де Северцова из под караула крестьянскаго освободил; а к доказательству де того Северцова, якобы в застрелении крестьянина Алексея Федорова, того села Спаского выборнаго села Дерябкина староста, а как зовут означенно Валуев не знает, да и лучшие люди Михайло Мирзин, Роман Денешкин, Иван Лазарев крестьян никого не дали… капитан Северцов с прапорщикам Касаткиным с командою, приехав в вышеписанное село Спаское, и по отводу тамошних крестьян расположились по квартирам, а на другой день оной капитан Северцов с прапорщиком Касаткиным с дрогуны 12-ю человеки приехали к монастырскому двору, у котораго стояло крестьян человек со 100 и более и стал он спрашивать старосту и выборнаго, объявя им указ о забрании их, и они сказали: у вас де указ воровской, вы де наемщики взяли денег 200 рублев, и закричали: бей их всех дубьем, и ухватя его и прапорщика и драгун били дубьем мучительски и потом ударили всполох, то на оной сбежалось народу того села крестьян человек более 1000, и паки оных капитана и прапорщика со всею командою били, которой капитан, вырвався у них да с ним 4 человека драгун, и ушли в избу; а те крестьяне, приступя к той избе, и учели в окны жердми и поленьями в онаго капитана бросать, а он напротив того кричал отстать и потом выпалил из ружья, и они закричали, что он их пужает, ломай избу и зажигай; и он капитан вторично в окно выпалил из ружья и одного из тех крестьян убил до смерти, и убоясь, что они стали избу ломить, вышел из избы, и те крестьяне ухватя его и драгун паки били ж не милостивно и к тому убитому телу на площади, где торговое место, приковали к ноге; а прапорщика и с посланным из Канцелярии Экономическаго Правления отставным прапорщком же сковав в одни железа и содержут при том мертвом теле и завсегда приходят к ним того села крестьнския женки, бьют их по щекам, а драгун всех и государевых лошадей содержит на монастырском дворе под караулом и морят голодною смертию, а ружья и прочую государеву амуницию все у них отобрали и разглашают хотя де и два полка прислано будет, взять себя не дадут… У подлиннаго указу в закрепе пишут тако: секретарь Козма Васков, актуариус Григорей Калесницкой. Подал ямбурскаго драгунскаго полку прапорщик Федор Медведев декабря 4 дня 1756 года.

Уведомление конторы Новоспасского монастыря в Вотчинную канцелярию об отправке бунтовщиков крестьян Петра Бутыцына и Петра Духонина в провинциальную канцелярию Переславля Рязанского.

21 марта 1757 г.

Указ Ея императорского величества самодержицы всероссийския святейшего правительстующего Синода з канторы ставропигиального Новоспасского монастыря в Вотчинную канцелярию. По указу Ея императорского величества святейшего правительствующего Синода кантора, слушав оной канцелярии доношения, коим прописав силу правительствующего Сената и канторы оного о усмирении вотчины оного монастыря Шацкого уезду сел Спаского, Веденского и Козмодемьянского крестьян пущи же к возмущению в непослушаниях и прочих непорядочных поступках противников и о сыску оных, розбежавшихся, и о высылке их командированному Ярославского пехотного полку подполковнику Гаврилу Хотунскому определении объявляет. Из оных де злодеев первыя к тому злодейству завотчики известного плута Михаила Мирзина сообщники села Спаского Петр Бутыцын да Петр же Духонин (кои де потребны по имянному реэстру, данному оному подполковнику Хотунскому о забрании их для отсылки к нему или в Переславскую правинциальную канцелярию Рязанского) находятся при канцелярии синодальной Экономического правления. И на оное требует святейшего Синода от канторы определения, приказали означенных крестьян Петра Бутыцына и Петра ж Духонина (которые, как выше значит, потребны по имянному реэстру, данному подполковнику Хотунскому о забранных для отсылки к нему или в Переславскую правинциальную канцелярию Рязанского) яко первых к злодейству завотчиков и известному плуту Михаилу Мирзину сообщников из канцелярии Синодалной Экономического правления для отсылки их во ону Переславля Рязанского правинциальную канцелярию представить святейшего Синода в кантору в самом скором времяни, и о том во оную Экономическую канцелярию указ послан, а взнесенным из Синодальной Экономического правления канцелярии доношением, при чем оныя крестьяня представлены следующим объявлением, что оным крестьяном Бутыцыну и Духонину в силу присланного Ее императорского величества из святейшего правительствующего Синода указа за предъявленные многие продерзости и коварственные ябеднические проступки, а особливо за недельное в противность многих высочайших Ее императорского величества указов Ее императорского величества дерзновенное челобитьем своим утруждение при оной канцелярии нещадное плетьми наказание учинено, и в силу прежнего святейшего Синода канторы сего ж марта 18-го дня определения для надлежащего с ними в силу посланных о противящихся оному Новоспасскому монастырю крестьянех из правительствующего Сената и из канторы оного указов, яко первых к противлению и злодейству завотчиков и известному плуту Мирзину сообщников поступка отправить Переславля Рязанского в правинциалную канцелярию при указе под крепким караулом, который за караулом дву человек салдат и отправлены, и ставропигиалного Новоспаского монастыря вотчинной канцелярии о том ведать.

Секретарь Алексей Морсовский Канцелярист Прокопий Лукин

Марта 21-го дня 1757 году.

К середине XVIII века село официально называлось Спасское.

Длительное незахоронение трупа объяснялось тем, что крестьяне надеялись на скорое патологоанатомическое освидетельствование его, чего не случилось.

Многочисленные выступления монастырских крестьян по всей стране вынудили Екатерину II принять решение об отторжении монастырских земель в пользу государства. Крестьяне были отнесены к рангу экономических крестьян, с 1786 года они стали называться государственными крестьянами. Они вели общинное землепользование, платили в казну оброк до 10 руб. с тягла. Кроме того вносились платежи на мирские расходы, отбывались и другие повинности (дорожная, постойная, подводная и т. д.). За исправность платежей отвечала община, т. е. была круговая порука. За тех, кто не мог по материальному положению заплатить подати, платил «весь мир».

Монастырские власти в 1744 году заменили оброк барщиной, отрезали у крестьян часть земли, вначале 104 десятины, а потом еще около 90 десятин пашни, урезаны были и сенные покосы. Особенно их донимала подводная повинность. Ежегодно в Москву отправлялись обозы до 580 подвод или саней, запряженных крестьянскими лошадьми.

Крестьяне подняли бунт, перестали работать на монастырь. Тогда из Шацка была вызвана военная команда, зачинщика бунта Федора Котельникова сослали в Оренбург, а его помощник Мирзин был бит кнутом. Управляющим в селе с 1750-го года стал Алексей Серебряков, патологически злобный человек, который нещадно обирал крестьян. Они в 1753 году обратились к императрице Елизавете Петровне, где в прошении подробно изложили все свои беды: они должны были оплачивать жалование отставным солдатам и служащим канцелярии, которых, в сущности, не было, т.е. мертвым душам, платить за неработающую мельницу. Управляющий деньги требовал немалые – свыше 100 руб. и хлеба свыше 50 четвертей. Серебряков требовал еще и подарки на дни рождения себе и его родне. Если кто отказывался платить, управляющий «крестьян, безвинно захватя к себе, держит в цепях и железах недель по пяти и больше и держав бьет плетьми и палками смертельными побоями…».

На истории спасских крестьян в 1750-х годах остановимся подробнее, т.к. это особый случай – более трех лет крестьяне сел Спасское, Дерябкино и Хомутовки, сместив монастырские власти, жили под собственным управлением. Были переизбраны выборные и старосты сел. Лидером крестьян был грамотный «лучший мужик» Михаил Мирзин.

К счастью, сохранились документы, опубликованные стараниями председателя Тамбовской ученой архивной комиссии И.И.Дубасова, уроженца Спасского уезда. Из них видно, что стратегия и тактика крестьян были продуманными, велись успешные военные действия, имели место дипломатические переговоры. Со стороны монастырских властей была организована разведка и контрразведка. В переписке по делу спасских крестьян задействовано много официальных организаций. Указы императрицы Елизаветы Петровны направлялись на места через Правительствующий Сенат, копии их доставлялись в управляющую контору Святейшего Правительствующего Синода, ведавшего монастырскими делами, в Военную контору, в Воронежскую губернскую канцелярию, в Шацкую, Керенскую и Переяславль-Рязанскую провинциальные канцелярии. Спасские села в то время административно относились к Шацкому уезду Воронежской губернии. Воеводой в Шацке состоял коллежский советник Алексей Ниротморцев. Возможно, из-за бюрократической переписки этих организаций и дальности расстояний дело спасских крестьян длилось столь долго.

Но все по порядку. Установив свою власть, поддерживаемую большинством населения, крестьяне не забывали, что наказания им не избежать, и готовились к обороне. Монастырские власти через Синодальною контору предпринимали огромные усилия для расправы над восставшими и восстановления прежних порядков. Они обращались в Военное ведомство, которое отказалось послать войско для усмирения крестьян без указа императрицы, а затем несколько раз обращались непосредственно к Елизавете Петровне с донесением, что крестьяне «с 753 по нынешний 756 год в доимку запустили подлежащих в казну ея императорского величества… денег и хлеба немалое число, да и в монастырь подлежащих денежных доходов не платят и пашни не пашут и не каковых изделий не определяют и живут в самовольстве своем праздно…». Особенно усердствовал монастырский эконом иеродиакон Ефстафий.

Но и крестьяне систематически обращались к императрице с просьбой справедливо решить их спор с монастырем. В 1754 году была создана правительственная комиссия о чинимых обидах монастырским крестьянам и взятках. Одновременно было поручено взять с крестьян индивидуальные подписки о возобновлении работ и платежей в казну и монастырю. С такой миссией в село Спасское прибыли 14 декабря 1754 года подпоручики Петр Мячковский и Ефим Ярцев, которые прочитали крестьянам сел указы императрицы, но крестьяне дали только общую подписку, «крайне неосновательную».

В начале 1755 года Михаил Мирзин написал письмо в монастырь, которое послужило поводом к усиленным требованиям монастыря о его сыске и задержании. К делу подключилась и Тайная канцелярия. В марте этого же года на видных местах в селах были прибиты указы о поимке Мирзина, арестованы несколько крестьян и под караулом отправлены в Воронеж на допрос. Летом от Воронежского драгунского полка в Спасское прибыл драгун Родион Ермолаев, который зачитал крестьянам 3 указа императрицы: о послушании, об уничтожении комиссии о разборе крестьянских дел и о сыске Мирзина. В село для временного правления прибыли прапорщики Иван Медведев и Щекутин и монах Наум, которого прочили в управители. Они также требовали индивидуальных подписок крестьян. Но на общий сход 3-х сел подоспели из Москвы их челобитчики Петр Базяев из Дерябкина и Никита Феоктистов из Хомутовки, которые дали сходу надежду на разбор их дел комиссией. Сход не принял условия переговорщиков, но те, в свою очередь, выявили имена активных крестьян и в донесении поименно назвали их. Наняв две подводы, посланцы уехали ни с чем.

В Шацке следил за событиями в Спасском келарь монастыря иеромонах Селиверст, собиравший сведения от монаха Тимофея, иногда он бывал и в Керенске, поближе к месту событий. Он извещал монастырские власти о настроении крестьян. Монастырь всеми силами склонял императрицу на введение в села войск, расправы с населением, и добился своего.

22 августа 1756 года в страдную пору в село командирован капитан Григорий Северцев с прапорщиками Родионом Касаткиным и Иваном Медведевым и 40 драгунами со списком крестьян, которые должны были быть арестованы во главе с Михаилом Мирзиным и 24 другими, причем, в указе говорилось, чтобы они в схватку с населением не вступали и убийства не совершали.

Однако события развернулись нешуточные. Произошел рукопашный бой, ход которого описан в документах: челобитной Елизавете Петровне от монастырских крестьян и донесениях военных. Каждая из сторон описывала его по-своему.

В результате боя драгуны с унтер-офицерами и Северцевым были разоружены. Погиб от пули крестьянин Алексей Федоров, двое тяжело ранены. Родиону Афанасьеву палашом ранили голову, а Дмитрий Ильин от раны впоследствии умер. Крестьяне приковали труп А.Федорова к капитану Северцеву и оставили на 3 дня на площади, остальных содержали на монастырском дворе, позднее заперли их в пустой лавке на соломе в присутствии разлагающегося трупа. Из Керенска по требованию иеромонаха Селиверста в Спасское послан капитан Семен Карякин, чтобы описать побои и раны драгун и офицеров, о чем составлено донесение.

Крестьяне, в свою очередь, написали новую челобитную императрице. Из Шацка приехал по поручению провинциальной конторы подканцелярист Кондратий Валуев, который освободил капитана и драгун, подписал вместо крестьян Степана Аксенова и Семена Дмитриева их новое прошение императрице, за что также пострадал от властей. Крестьяне, подавшие прошение в уездную контору, были немедленно арестованы.

Столь невиданная и изощренная расправа крестьян над военными теперь уже безо всяких колебаний заставила императрицу подписать в ноябре 1756 года указ о захвате сел Тенгинским пехотным полком с 3 ротами под командованием секунд-майора Дмитрия Маркова и жестоком наказании крестьян. Но жители сел войско не пустили, оборонялись ружьями и дрекольем. Командир полка не захотел или не смог силой взять села. Он вскоре получил другой указ – всех до единого изловить, а военной команде прибавить ему войска и «взять одну пушку с принадлежащем ей припасами и людьми».

Монастырские власти тем временем донесли императрице, что Шацкая контора вместе с Воронежской губернской конторой покрывают крестьян, дают зачинщикам паспорта, чтобы они бежали из сел, не попали под расправу, и просили судебное дело перенести в Переяславль-Рязанскую провинциальную контору (ныне город Рязань). Та горячо взялась за дело, затребовала все дела по ослушанию крестьян.

А между тем на дворе был уже 1757 год. Только со второй попытки полковник Г.Хатунский взял село боем и учинил кровавую расправу. Свыше 100 крестьян было арестовано, часть их умерла в тюрьмах. Пойман и Михаил Мирзин с товарищами. Их дела рассматривала Тайная канцелярия, другие были жестоко наказаны плетьми. Некоторые молодые крестьяне пытались пойти в рекруты, но были схвачены. Управителя Серебрякова тоже отдали под суд, но он в октябре 1758 года бежал из тюрьмы и в Тамбове скоропостижно умер.

«Реестр крестьян сел Спасское, Дерябкино и Хомутовки, замеченных в ослушании и противности от 15 июля 1756 года.

Села Спаскаго:

староста Володимер Соколов, выборный Степан Караушев, Лаврентий Щипанов, крестьяне: Сава, Безяев, Яков Иванов, Сава Кирасев, Василий Трофимов, Иван Засеренков, Григорей Павлов, Иван Афанасьев, Карп Беляев, Петр Артамонов, Макей Еремеев, Василий Сосновников, Иван Лазарев, Степан Иванов…

Под тем подписано: канцелярист Иван Мыльников,… коллежской советник и воевода Алексей Ниротморцов, секретарь Василей Чупреянов.

От 27 декабря 1756 года

Села Спаскаго:

Карп Беляев, Игнат Петров, не явился. Степан Савин, Семен Дмитриев, Никита Климов, Николай Яковлев, оной Яковлев в Провинциальной Канцелярии задержан при отдаче рекрутства.

Подлинной журнал подписан коллежским советником и воеводою князь Михайлою Ухтомским, секретарем Маркою Савиновым с подлинным читал подканцелярист Панкрат Лазарев»

Челобитная крестьян с. Спасское к императрице Елизавете Петровне. Август 1756 г.

Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня, императрица Елизовета Петровна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая!

Бьют челом Шацкаго уезду вотчины Новоспаскаго монастыря села Спаскаго с селы крестьяны Степан Аксенов, Семен Дмитриев на Воронежскую сыскную команду; а о чем следуют пункты:

1.

Сего августа 22 дня 1756 году в предписанную вотчину в село Спаское приехал капитан Григорий Северцов, прапорщик Родион Касаткин, Иван Медведев, с ними команды драгун многое число и приехав в селе Спаску стал по крестьянским дворам, к которым капитану Северцову и прапорщикам села Спаского староста со крестьяны со обыкновенным поклоном неоднократно приходили и от него капитана Северцова просили: по какому делу с командою в вотчину приехал, токмо он капитан Северцов о себе виду не объявил, государевым и собственным конем сено, овес у Спаских крестьян брал безденежно, а у кого сена нет, вместо сена брали у крестьян из одоней всякаго хлеба снопы и травили озорнически.

2

Ночевав на другой день, то есть 23 дня, он Северцов и прапорщики Касаткин и Медведев и команды своей с драгунами никакова виду о себе не явили, всед на кони, а другие пехотою, вооружася, примкнув штыки и с обнаженными полашами, с барабанным боем, яко неприятели на приступ, устремились за крестьяны и за крестьянскими жены с детьми по улицы и по торговой площади гонять и догоняя бить, палашами рубить, из ружей пулями палить, но и пуще драгун одни капитан Северцов и прапорщики Касаткин и Медведев все троя на площади догнали села Спаскаго крестьян Алексея Федорава из ружья в цель застрелили пулею до смерти и вышло на вылет, Родиону Афанасьеву палашем голову разрубили и ныне едва жив, Дмитрия Ильина догнав невем чем прибили до смерти, которой по приезде ево в дом ево в избе того ж часу умре без исповеди безвременно; и оные Северцов, Касаткин и Медведев, ездя на конех и пеши, на площади кричали велигласно, что де мы на то приехали, что села Спаскаго крестьян всех побить и разорить без остатку.

3.

И мы села Спаскаго вотчинные крестьяне, видя такое смертное убивство и слышев их Северцова, Касаткина и Медведева пахвальныя слова, ударили в набат и драгуны команды их, видя такое их командиров своих неистовство и смертное убивство, многия ружья и палаши свои сами пометали и ныне бывают в селе Спаску на властелинском дворе; а капитана Северцова и прапорщиков Касаткина и Медведева поимали, и по поимке они Северцов, Касаткин и Медведев себя сами арестовали и палаши с себя посметали, и ныне содержаны под караулом.

4.

И по смерти ево Дмитрия Ильина, через три дня, от происходящаго от мертваго его тела в избе нестерпимаго смрада, невозможно живому человеку в ту избу войти, котораго Дмитрия Ильина мертвое тело боевые раны с постороними людьми с однодворцами и с разночинцами осматривали по осмотру то мертвое тело за нестерпимым происходящим от него страмом погребли в селе Спаску при святой церкви.

И дабы высочайшим вашего императорскаго величества указом повелено было сие наше челобитье в Шатской Провинциальной Канцелярии принять; а для осмотра и описи крестьян застреленаго Алексея Федорова мертвое тело и раненаго Родиона Афанасьева боевые места осмотря описать и для осмотру и описи послать кого надлежит и описав мертвое тело погрести и убиеннаго крестьянина Дмитрия Ильина мертваго тела осмотр и опись принять и сообщить в делу и предписанных капитана Северцова и прапорщиков Касаткина и Медведева о смертном убивстве и обо всем вышеписанном допросить и по допросу указ ученить.

Всемилостивейшая государыня, прошу вашего императорскаго величества о сем нашем прошении решение учинить. Августа дня 1756 году. К поданию надлежит в Шацкой Провинциальной Канцелярии. Подлинную челобитною писал пищик Ефим Шолохов. К подлинному челобитью рука приложена тако: к сей челобитной подканцелярист Кандратей Валуев вместо крестьян Степана Аксенова, Семена Дмитриева и по их прошению руку приложил.

Помета. № 2688. Подана августа 28 дня 1756 году записав в книгу, написать в реэстр к докладу и доложить немедленно.

В журнале записано: 1756 году августа 28 дня господин калежской советник и воевода Алексей Ниротморцов приказал: об осмотре и описи убитаго якобы крестьянина и объявлении капитану с командою, чтоб он подал в Шацк в ответу, послать нарочных, которому дать с полным наставлением и на основании указов инструкцию немедленно, а подателей написав в колодничей реэстр описав измеряя отдать под крепчайший караул и в подтверждение каким способом и случаем убит, взяв в присутствие, обстоятельно допросить и справясь по Канцелярии доложить в немедленном времени. Под тем подписано: коллежской советник и воевода Алексей Ниротморцов, секретарь Василей Чупреянов.

Донесение Переяславль-Рязанской провинциальной канцелярии Шацкой провинциальной канцелярии. 4 декабря 1756 г.

… в доношениях Шатской Провинциальной Канцелярии в 1-м, сентября де 16 дня во оную Провинциальную Канцелярию из Керенской Воеводской Канцелярии доношением представлено, августа де 27 дня ставропигиального Новоспаского монастыря келарь иеромонах Силиверст в Керенскую Канцелярию письменно объявил: оного де августа 25 дня получил он от обретающагося в Шатской помянутого Новоспаского монастыря вотчин в селе Спаском монаха Тимофея репорт, которым представляет, что того августа 23 дня присланного по указом Правительствующаго Сената и Военной Колегии из Контор Капитана Григорья Северцова с командою и при нем присланного ж из Синодальной Экономического Правления Канцелярии прапорщика Ивана Медведева для забрания означеннаго села Спаского и сел Веденского и Козмодемьянского по имеющемуся делу противности и ослушаниях крестьян, которых по делу надлежит; и помянутых же сел старосты со крестьяны, собравшись многолюдно, оных капитана и прапорщика с командою били смертными побои, от которых побой и едва живы находятца, и бив приковали к убитому неведомо кем телу; и просил тем объявлением в помянутое село Спаское послать и на оных капитане Северцове и прапорщике Медведеве с командою бои и раны осмотря описать. По чему в то село послан был капитан Семен Корякин, которой по возвращении августа 30 дня репортом объявил, для де того осмотру взяв с собою из села Руского Пунбура прапорщика Гаврилу Сакаева да из разных сел и деревень крестьян 21-го человека и не доезжая до того села от проезжающих разных людей уведомился, что в том селе обывателей во улицах находятца в великом собрании и ехать де не без опасности и приехав ночевав близ того села Спаского Керенского уезду в сельцо Лапуховку, из котораго селца крестьянина Давыда Исаева послал во оное село Спаское и велел о себе объявить того села выборному или кто правление имеет, что послан он для показанного осмотру, и не учинили б ему с командою какого озлобления, которой крестьянин Давыд Исаев возвратясь объявил, что того села выборной Степан Караушев велел ему сказать: ежели де он едет с честию, пускай приезжает, и много ли де с ним команды; а как он на другой день с вышеписанными сторонними людьми поехал к тому селу и усмотрел, что на колокольне и по поветям, токо ж и в улицах собрано множество людей послал паки в то село солдата Потапа Малина: где велят остановитца и показали б ему к приезду двор; и пришед к нему вышеписанной выборной да той же вотчины села Дерябкина выборной же Кирил Лукьянов и с ними крестьян человек с пять, и по выслушании данной ему инструкции, сказал, что осматривать как капитана и команду, так и мертвое тело не запрещают, нам де в том нужды нет, ибо от них для требования об осмотре послано в Шатскую провинцию; и как пошел с сторонними людьми где сидят показанные офицеры под караулом, и за ними шли показанной выборной со множеством народу, и по прибытии усмотрел их в великом поругании в пустой лавке без мундиров и никаких постилок под ними не имеется, капитан Северцов скован конскими железами, а прапорщики Родион Касаткин, Иван Медведев скованы ж по ноге конскими железы и лежат на подкинутой под ними соломе и вокруг их множество того села народу с дреколием, к которым он с понятыми насильно протеснился, и весьма от того поругания оные офицеры плачут, а мертвое тело перед ними лежит поодаль, от котораго великий смрад; и объявил ему оной капитан Северцов и показанныя прапорщики, что они лежали прикованы к тому телу 3 дни; а как те офицеры обнажились, скинули с себя рубахи и стали боевые признаки описывать, где опухло и синя, то оные крестьяне весьма чинили в описи помешательство, опухлыя места называли, что де у них жир, а где синие места на соломе перележали, и другие знаки в поругание называли: блохи де наели: и при том осматривании находились в великом опасении; а как он пришел на монастырский двор, где вся команда того капитана Северцова стоит, и на том дворе усмотрил: положено ружей в две линеи лядунки и перевези, барабан в чехле изломан, палаши без ножен, и у многих фузей замки переломаны…

Во 2-м посланной де из оной Провинциальной Канцелярии в реченное село Спаское для выручки из под караула вышеписаннаго капитана Северцова с командою и забрания тех противных крестьян подканцелярист Кондратей Валуев сентября 6 дня доездом объявил, что он в то село Спаское ездил и при посторонних людех мертвое тело осмотрел, котораго описать никак не возможно для того, что тому мертвому телу, как убит, чему уже минуло 10 дней, к тому ж было воздухи летния, от котораго был весьма тяжкой дух и боевых мест не можно было видеть, уже вселился не малой червь и руки прочь отвалились; а капитана де Северцова из под караула крестьянскаго освободил; а к доказательству де того Северцова, якобы в застрелении крестьянина Алексея Федорова, того села Спаского выборнаго села Дерябкина староста, а как зовут означенно Валуев не знает, да и лучшие люди Михайло Мирзин, Роман Денешкин, Иван Лазарев крестьян никого не дали… капитан Северцов с прапорщикам Касаткиным с командою, приехав в вышеписанное село Спаское, и по отводу тамошних крестьян расположились по квартирам, а на другой день оной капитан Северцов с прапорщиком Касаткиным с дрогуны 12-ю человеки приехали к монастырскому двору, у котораго стояло крестьян человек со 100 и более и стал он спрашивать старосту и выборнаго, объявя им указ о забрании их, и они сказали: у вас де указ воровской, вы де наемщики взяли денег 200 рублев, и закричали: бей их всех дубьем, и ухватя его и прапорщика и драгун били дубьем мучительски и потом ударили всполох, то на оной сбежалось народу того села крестьян человек более 1000, и паки оных капитана и прапорщика со всею командою били, которой капитан, вырвався у них да с ним 4 человека драгун, и ушли в избу; а те крестьяне, приступя к той избе, и учели в окны жердми и поленьями в онаго капитана бросать, а он напротив того кричал отстать и потом выпалил из ружья, и они закричали, что он их пужает, ломай избу и зажигай; и он капитан вторично в окно выпалил из ружья и одного из тех крестьян убил до смерти, и убоясь, что они стали избу ломить, вышел из избы, и те крестьяне ухватя его и драгун паки били ж не милостивно и к тому убитому телу на площади, где торговое место, приковали к ноге; а прапорщика и с посланным из Канцелярии Экономическаго Правления отставным прапорщком же сковав в одни железа и содержут при том мертвом теле и завсегда приходят к ним того села крестьнския женки, бьют их по щекам, а драгун всех и государевых лошадей содержит на монастырском дворе под караулом и морят голодною смертию, а ружья и прочую государеву амуницию все у них отобрали и разглашают хотя де и два полка прислано будет, взять себя не дадут… У подлиннаго указу в закрепе пишут тако: секретарь Козма Васков, актуариус Григорей Калесницкой. Подал ямбурскаго драгунскаго полку прапорщик Федор Медведев декабря 4 дня 1756 года.

Уведомление конторы Новоспасского монастыря в Вотчинную канцелярию об отправке бунтовщиков крестьян Петра Бутыцына и Петра Духонина в провинциальную канцелярию Переславля Рязанского.

21 марта 1757 г.

Указ Ея императорского величества самодержицы всероссийския святейшего правительстующего Синода з канторы ставропигиального Новоспасского монастыря в Вотчинную канцелярию. По указу Ея императорского величества святейшего правительствующего Синода кантора, слушав оной канцелярии доношения, коим прописав силу правительствующего Сената и канторы оного о усмирении вотчины оного монастыря Шацкого уезду сел Спаского, Веденского и Козмодемьянского крестьян пущи же к возмущению в непослушаниях и прочих непорядочных поступках противников и о сыску оных, розбежавшихся, и о высылке их командированному Ярославского пехотного полку подполковнику Гаврилу Хотунскому определении объявляет. Из оных де злодеев первыя к тому злодейству завотчики известного плута Михаила Мирзина сообщники села Спаского Петр Бутыцын да Петр же Духонин (кои де потребны по имянному реэстру, данному оному подполковнику Хотунскому о забрании их для отсылки к нему или в Переславскую правинциальную канцелярию Рязанского) находятся при канцелярии синодальной Экономического правления. И на оное требует святейшего Синода от канторы определения, приказали означенных крестьян Петра Бутыцына и Петра ж Духонина (которые, как выше значит, потребны по имянному реэстру, данному подполковнику Хотунскому о забранных для отсылки к нему или в Переславскую правинциальную канцелярию Рязанского) яко первых к злодейству завотчиков и известному плуту Михаилу Мирзину сообщников из канцелярии Синодалной Экономического правления для отсылки их во ону Переславля Рязанского правинциальную канцелярию представить святейшего Синода в кантору в самом скором времяни, и о том во оную Экономическую канцелярию указ послан, а взнесенным из Синодальной Экономического правления канцелярии доношением, при чем оныя крестьяня представлены следующим объявлением, что оным крестьяном Бутыцыну и Духонину в силу присланного Ее императорского величества из святейшего правительствующего Синода указа за предъявленные многие продерзости и коварственные ябеднические проступки, а особливо за недельное в противность многих высочайших Ее императорского величества указов Ее императорского величества дерзновенное челобитьем своим утруждение при оной канцелярии нещадное плетьми наказание учинено, и в силу прежнего святейшего Синода канторы сего ж марта 18-го дня определения для надлежащего с ними в силу посланных о противящихся оному Новоспасскому монастырю крестьянех из правительствующего Сената и из канторы оного указов, яко первых к противлению и злодейству завотчиков и известному плуту Мирзину сообщников поступка отправить Переславля Рязанского в правинциалную канцелярию при указе под крепким караулом, который за караулом дву человек салдат и отправлены, и ставропигиалного Новоспаского монастыря вотчинной канцелярии о том ведать.

Секретарь Алексей Морсовский Канцелярист Прокопий Лукин

Марта 21-го дня 1757 году.

К середине XVIII века село официально называлось Спасское.

Длительное незахоронение трупа объяснялось тем, что крестьяне надеялись на скорое патологоанатомическое освидетельствование его, чего не случилось.

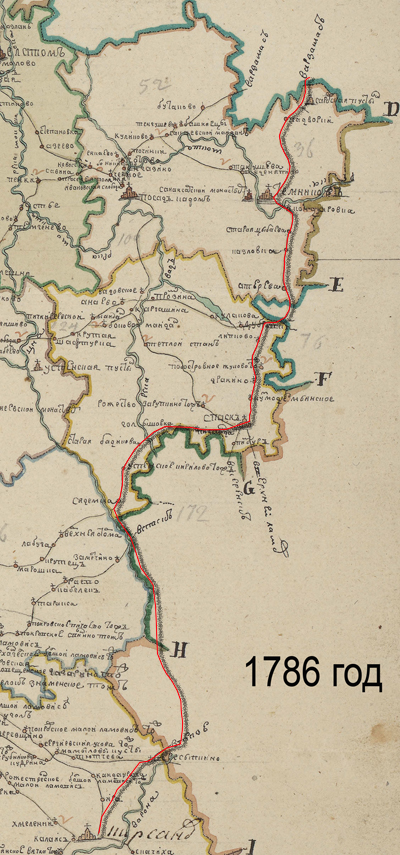

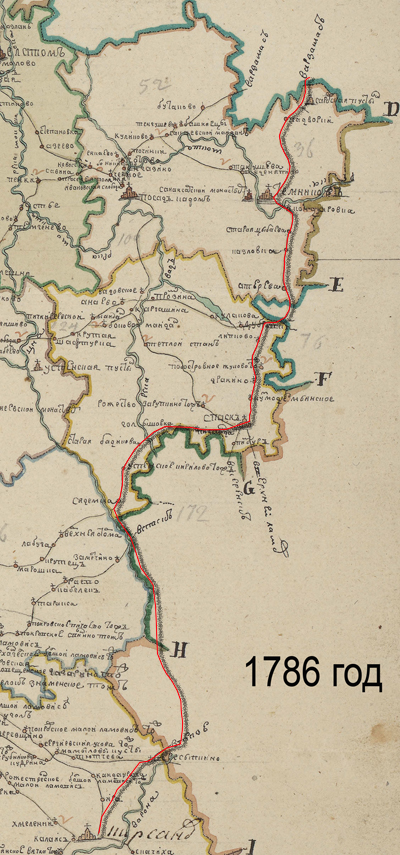

Многочисленные выступления монастырских крестьян по всей стране вынудили Екатерину II принять решение об отторжении монастырских земель в пользу государства. Крестьяне были отнесены к рангу экономических крестьян, с 1786 года они стали называться государственными крестьянами. Они вели общинное землепользование, платили в казну оброк до 10 руб. с тягла. Кроме того вносились платежи на мирские расходы, отбывались и другие повинности (дорожная, постойная, подводная и т. д.). За исправность платежей отвечала община, т. е. была круговая порука. За тех, кто не мог по материальному положению заплатить подати, платил «весь мир».

- expedA

-

- Сообщений: 2811

- Зарегистрирован: 16 ноя 2014, 18:36

- Откуда: Пенза

- Имя: Андрей Нугаев

Re: Город Спасск и Спасский район

![]() expedA » 04 июн 2023, 14:56

expedA » 04 июн 2023, 14:56

Добрый день! Дополнение к сообщению от 18 мая 2023 года.

Н.И Забродина

« НА ДИКОМ ПОЛЕ ПРОМЕЖ ДВУ ЛИПЛЯЕВ»

В этой главе пойдет речь об истории возникновения поселения, которое в ХVIII веке стало уездным городом Спасском. Об этом неоднократно писалось разными авторами, но есть некоторые разночтения во времени возникновения поселения, в принадлежности этой земли, в происхождении названия села. При создании общественного краеведческого музея его организаторы Ф. С. Давыдкин, А. С. Мирошкин при материальной поддержке районной власти запрашивали документы из разных архивов страны. Из Российского государственного архива древних актов (РГАДА) были присланы фотокопии документа об отводе земли Новоспасскому монастырю. Но из-за неправильно прочитанного текста (скоропись XYII века) произошло неточное освещение этих событий, которое потом вылилось на страницы районной газеты, а позже и книг.

Только в 2008 году доктор исторических наук Алексей Владимирович Сиренов (Санкт-Петербургский университет) изучил текст этого документа и подготовил его к печати. Суть дела такова.

История возникновения города Спасска связана с Новоспасским мужским монастырем города Москвы, основанным в XIV веке. У монастыря в Козловском уезде были земельные угодья, которые в 1647 году понадобились для государственных нужд. Вскоре монастырь отыскал для себя незанятую землю в Шацком уезде Замокшанского стана и обратился к царю с просьбой о выделении ему этой земли. К челобитью присоединился боярин Глеб Иванович Морозов, брат всесильного тогда боярина Бориса Ивановича Морозова, воспитателя молодого царя Алексея Михайловича. Женой Глеба Ивановича была знаменитая раскольница Феодосия Прокопьевна, запечатленная художником В. Суриковым на полотне «Боярыня Морозова». В 1654 году царем была послана грамота в Шацк, в которой повелевалось ту пустошь описать, измерить и доложить в Поместный Приказ, ведавший выделением земель. Но, по каким-то причинам, земля Новоспасскому монастырю не была отписана.

Спустя 6 лет монастырь в лице «архимандрита Иосифа и келаря старца Герасима с братию» снова обратился к царю с той же просьбой и с челобитьем Г.И. Морозова. В Шацк к воеводе Григорию Спешневу снова послана царская грамота. Из окладных книг выяснилось, что земля в районе деревни Дракино записана за Рисанкой (Рузанкой) Богдановым, а в Порумборе (Мордовском Пимбуре) владельцев земли нет. В окладных книгах значился и Жданка Богданов, который имел землю в районе села Потьма (все названые села ныне находятся на территории Мордовии) и сдавал её внаём «овдаловской мордве». Земля же, которую просил монастырь, «дикое поле лежит порозже в поместье и вотчину и на оброк никому не отдано».

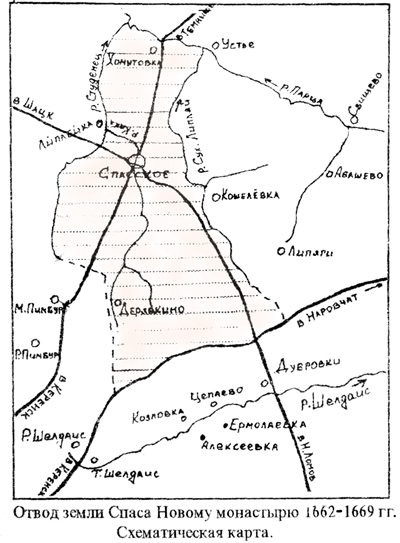

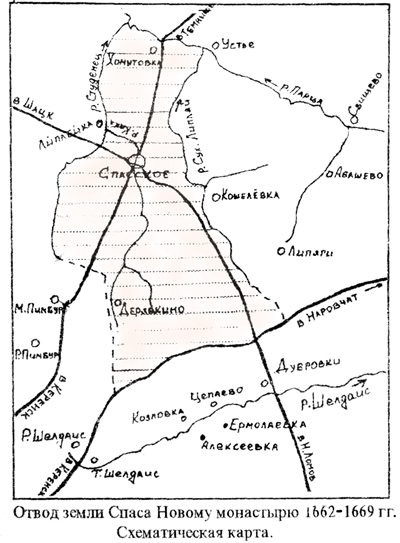

Границы отведенной монастырю земли с западной и восточной сторон проходили по рекам Студенец и Сухой Липляй, с северной стороны – по реке Парце, а с южной стороны – по дороге, соединяющей Наровчат и Керенск. Она проходила по нынешней границе полей с. Дубровки через c. Шелдаис. Территория владений мордвы, упоминаемая в окладных книгах, находилась на значительном расстоянии от этих мест.

6 августа 1662 г. царская грамота повелевала шацкому воеводе, теперь уже Павлу Хвостову, послать дворянина и подьячего для измерения пустоши в диком поле. Выбор пал на Ивашку Фролова, подьячего съезжей избы, который измерил землю, взяв в свидетели «тутошних и сторонних людей, старост и целовальников и крестьян, сколько человек пригож». И на «речке на Парце, промеж двух Липляев» подьячий Ивашка Фролов со свидетелями мерил ту землю и намерил «в поле на 200 четвертей, а в дву потому ж, да сенных покосов на 400 копен, да дворцовых усадеб и животного выпуску и на подгуменье мест». Все поле в длину 8 верст, поперек 0,5 версты по одной стороне и 1 верста по реке Парце. В мерной книге он отмечал, что «лесу к тому дикому полю хороменного и дровяного нет, а лес большой от того дикого поля верст с 7 за мордовскими деревнями…». Это измерение проводилось в октябре и ноябре месяцах при свидетелях - священнослужителях и крестьянах сел Стяжкино, Устье, Никольское, Семивражки (все села, кроме Устья, ныне в Республике Мордовия). «А они мордва деревни Дракины да деревни Порумбор на то дикое поле не выезжали и крепостей никаких не показали и того дикого поля в тех урочищах не спорили…», - писал подьячий в документе. Сомнительно, что И. Фролов со священниками окрестных сел в осеннюю погоду измерял территорию, скорее всего, документ был составлен с их слов и подписан ими «не выходя из избы». Тем более, повторное измерение и межевание земли показало совсем другие площади.

28 ноября 1662 г. царским указом измеренная земля была пожалована Московскому Новоспасскому монастырю. Его представители, получив долгожданный документ, определили на отведенную землю приказчика и служек, которые выбрали место для будущего села у «источины» на возвышенной местности и назвали его Богданово. «Источина» - это речка Кака (Какова), правый приток Студенца, впадает в него у с. Липлейки. Неблагозвучное название реки в переводе с древнемордовского означает – «осока, тростник».

Тут следует снова вспомнить об истории названия нового поселения. Конечно, служки монастыря, бывшие здесь после отвода земли, и помыслить не могли, чтобы назвать село именем неведомого им потьминского Жданки Богданова, находящегося в 40 верстах от этого места. Конечно, оно названо Богдановым по старославянскому мужскому имени Богдан, что означает «Богом данный».

Монастырские служащие должны были решать многие вопросы: выделение и вывоз строевого леса на избы и монастырский двор, определение семей, подлежащих переселению, и их вывозу из монастырских сел, отвод земли под пашню, её обработка и засев, выделение сенокосов, выгона и многое другое.

Надо сказать, что к моменту заселения села Богданова некоторые населённые пункты Спасского края уже существовали. В пределах территории нынешнего района сёла и деревни по реке Шелдаис были уже заселены, села Абашево и Устье уже существовали, в 1663 году служилым людям выделялась земля на месте сегодняшних сёл Липяги и Кошелёвка. Отведённая монастырю земля находилась в безопасном от кочевых племен месте, т.к. на юго-востоке государства уже была выстроена засечная черта, проходившая через Керенск, Верхний и Нижний Ломовы.

С весны 1663 г. застучали топоры, рубились новые избы для первопоселенцев. Загодя еще была построена монастырская келья, где останавливались служки, а затем построен монастырский двор, в котором проживал приказчик. В течение года монастырь переселил в село Богданово 60 семей. Пополнение новыми жителями проходило и позднее, но меньшими темпами. Вместе с этим разрабатывалась и пашня для прокормления новосёлов и скота.

По указу государя в 1668 году темниковскому писцу Владимиру Новосельцеву и подьячему Петру Зиновьеву « велено ехать в Мещерский уезд в Замокошный (Замокошанский) стан в вотчину Всемилостивого Спаса Нового монастыря… переписать во дворех крестьян и бобылей и их детей и братью и соседи, подсоседников и захребетников, с отцы и с прозвищи и из которых вотчин те крестьяне и бобыли из сел и деревень на ту землю переведены, и ту землю против отказных книг пашню и сено и лес и всякие угодья описать и измерить по наказу, каков им, писцам, дан наказ из Приказу Казанского дворца прямо в правду, да что в той вотчине будет дворов крестьянских и бобыльских и в них людей по именам, и пашни и сена и лесу и всяких угодий, и то все велено написать в книгах порознь, да и те переписные книги велено прислать к великому государю в Поместный приказ…».

Бобыли в данном случае - крестьяне, не владеющие имуществом (скот, инвентарь и т. п.) работающие в качестве батраков. Землевладельцы, чтобы меньше платить податей государству, часть крестьян зачисляли в бобыли, поскольку в XVII веке с них податей не брали.

Полностью документ о переписи населения и новом межевании в селе Богданово « Выпись из книг Мещерского уезда» опубликована впервые уроженцем Спасского уезда И.И. Дубасовым в «Известиях Тамбовской учёной архивной комиссии», вып. 15, 1887 г.

Перепись населения в августе 1669 г. зафиксировала в селе Богданове 77 дворов, в них проживало 315 человек. Считались лишь мужские души да несколько вдов, бывших главами семейств. Обязанностью переселенных жителей было распахивать выделенную монастырю землю, получать с нее доход, отправлять монастырю необходимую продукцию.

Социальный состав села был неоднороден. Он состоял из крестьян (34 двора, в них - 166 человек), бобылей (43 двора, 149 человек). Семьи были большие, только представителей мужского пола в некоторых из них насчитывалось 7-8 человек, среди них племянники, шурины, пасынки хозяина, так как поднимать целину, строить дома могли только сильные мужские руки. В ряде дворов селились так называемые подсоседники, т.е. семьи, не имевшие своего двора, а помогавшие основному хозяину. Такая договоренность существовала, чтобы меньше платить податей, так как налоги брались с «дыма», т.е. с избы. Наконец, был один нищий Макейка Якимов, который «кормится Христовым именем», и одинокий обрусевший швед Якушка Иевлев, который был подсоседником в бобыльской семье.

Новые жители села Богданова переведены монастырем, в основном, из Владимирского уезда села Заколпья с многочисленными деревнями, причем, многие крестьяне и бобыли попадали в эти села и деревни из бегов. В частности, несколько семей убежали в Заколпье из села Усть-Парцы от помещиков Лопатиных и Шмаковых. Несмотря на строгие наказания за укрытие беглых, монастырь, видимо, не боялся этого, переселяя устьинских крестьян (12 дворов) в село Богданово, по соседству с их прежним местом жительства. Всего в 35 дворах жили беглые крестьяне и бобыли. Были беглые из Шацкого, Нижнеломовского, Саранского, Алатырского, Темниковского и других уездов. Крестьяне и бобыли бежали как от помещиков, так и из государственных сел. Крестьяне старались попасть в монастырские села, так как там они получали ссуду на обзаведение хозяйством, строили новые избы за счет монастыря. В ту пору тогда монастыри не могли облагать крестьян пошлинами больше положенного по закону.

К 1669 году существовали уже две монастырские деревни: Дерябкино, в которой было 55 дворов, и деревня Хомутовка, в которой был 1 монастырский двор, т.е. деревня только заселялась. Деревню заселяли выходцы из Козловского уезда деревни Хомутовки, молодые жители которой поверстаны государством в драгуны, а остальные были переведены в монастырские сёла и деревни Владимирского уезда, позднее переселённые в новые места. Они и основали деревню Хомутовку, назвав её прежним именем.

Строевого леса на отведенной территории не было, поэтому особым распоряжением монастырю предписывалось «въезжать в большой Водовской да в Чууской и Оланборский лес для хоромного и дровяного лесу с мордвой села Зарубкина да деревни Глушковы, а рубить им, крестьянам и бобылям, лесу хоромной и дровяной, опричь бортного деревья». На избы и на дрова монастырские жители рубили лес в районе деревни Баранчеевки, Чиуш-Каменки, Татарского Шелдаиса (Лямбур). На реке Студенце (Мокрый Липляй) была сооружена мельница.

В селе Богданове, которое позднее стало зваться по храму – Богданово, Спасское тож, построена деревянная Спасо-Преображенская церковь. К счастью, сохранилось ее описание. Церковь срублена, вероятнее всего в 1663-1664 гг. В церкви причт: поп Тимофей Иванов, дьячок Арсений Федоров, просвирница Пелагеица Семенова, пономарь Василий Абрамов. Храму с причтом выделено 20 четвертей земли в трех полях, сенных покосов 30 копен.

Межевальщики подробно описали границы монастырских владений, а также соседей: землевладельцев сел Усть-Парцы, Липягов и Кошелевки, татар села Шелдаис (Лямбур), мордвы села Мордовский Пимбур и Русский Пимбур. В документе упоминаются дороги, ведущие от Керенска в Темников и Шацк, от Наровчата в Керенск.

Предлагаем вашему вниманию фрагменты документа, в котором освещена история возникновения села Богданово. Его чтение требует некоторого внимания, и даже терпения. Зато читатель может узнать о характере стиля документов XVII века.

Послушная грамота царя Алексея Михайловича крестьянам села Богданово с деревнями о подведомственности их властям московского Новоспасского монастыря. 12 мая 7182 (1674) г.

От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца в Шацкой уезд в Замокошской стан на Дикое поле по речке по Парце промеж дву Липляев вверх до Полумбору и до Липляевских вершин и до речки до Полумбор в село Богданово в деревню Деряпкино на Гремячем ручью, в деревню Хомутовку на речке Парце всем крестьяном, которые в том селе и в деревнях живут и впредь на том Диком поле в тех урочищах учнут жити.

Били челом нам, великому государю, Всемилостивого Спаса Нового монастыря власти архимандрит Иосиф да келарь Герасим з братьею, в прошлом де во 156-м году взято у них на нас, великого государя, в Козловском уезде село Доброе городищо, село Кривец, село Хомутово, село Борисовка, село Ракино, село Каликино, деревня Липовка, а в них пашни тысяча шестьсот семьдесят четь в поле, а в дву потому же и со всеми угодьи крестьянских и бобыльских триста дватцать дворов, и в тех во взятых в селех и в деревнях крестьяне построены в драгунской строй, а вместо де тех вотчин жилово и пустово в Спасов монастырь им не дано, а у которых де вотчинников и помещиков в том же уезде взяты села и деревни на нас, великого государя, и вместо тех сел и деревень дано им в иных местех.

И ныне де они приискали в Мещерском уезде в Замосковском стану в порозжих землях пустош Дикое поле на речке на Парце промеж дву Липляев вверх до Полумбор и до Лепляевских вершин, что бил челом нам, великому государю о том Диком поле боярин Глеб Ивановичь Морозов. А та де пустошь Дикое поле лежит порозжа и никому не отдана и ни х каким землям не приписана. И нам, великому государю, пожаловать бы их, велеть тое пустошь Дикое поле дати в дом Всемилостивого Спаса в вотчину вместо взятых их жилых вотчин села Доброго городища с приселки.

Мы, великий государь, пожаловали: буде пустая земля, велеть им дать против взятыя их земли и розыскати про ту землю подлинно. А в даче прошлого 171-го году написано: в прошлом во 162-м году послана наша, великого государя, грамота в Шацкой к писцом к Ивану Лодыженскому с товарыщи по челобитью боярина Глеба Ивановича Морозова. А велено им в Мещерском уезде в Замосковском стану про пустошь Дикое поле по речке по Парце промеж дву Липляек да Полумбор сыскати… А во обыску двесте сорок шесть человек сказали, то де они ведают пустошь Дикое поле по речке Парце промеж дву Липляев вверх до Полумбор на двесте четь есть лежить порозжа никому не отдана и ни х каким землям не приписана, и не владеет тою землею нихто…

А в мерных и в отказных книгах Шацкие съезжей избы подьячего Ивашка Флорова 171-го году ноября в 28 день написано отказано в дом Всемилостивого Спаса Нового монастыря властем архимандриту Иосифу да келарю старцу Герасиму з братьею в вотчину, что им дано вместо взятых их монастырских вотчин в Шацком уезде в Замосковском стану по речке по Парце промеж дву Липляев вверх до Полумбор и до липляевских вершин до речке Полумбора… по мере пашни Дикого поля двести четь в поле а в дву потому же да под усадьбу и по дворы мест и на подгуменья и под выпуск животинной в тех урочищах пашенного и непашенного и лесом поросло и по кустам и возле реки Парцу сенных покосов в длину меж дву Липляев вверх до Полумбор и до Липляевских вершин до речки Полумбора на восмь верст, а поперег середь того Дикого поля от Мокрого Липляя до Сухово Липляя на полверсты, а от деревни Полумбора возле речки Парцы поперег на версту сена четыреста копен, а лес болшой хоромной и дровяной с розными помещики с мордвою вопче…

А в описных и в мерных и в межевых книгах Володимера Новосильцова да подьячего Петра Зиновьева 177-го году августа в 21 день написано: вотчина Всемилостивого Спаса Нового монастыря село Богданово деревня Деряпкино на Гремячем ручью, деревня Хомутовка на речке на Парце да села Богданова да дву деревень монастырские крестьяне пашни паханые шестьсот восмъдесят четь в поле, а в дву по тому же да перелогом и облогом и лесом поросло тысяча триста тритцать три чети с третьником сенных покосов межено и по оврашкам и по конец поля и по дубровам и возле речек и возле речки Парцы по Сухому и по Мокрому Липляю, Студенец тоже, и по тайником тритцать восм тысяч шестьсот копен… а межа селу Богданову деревням и пашне и сенным покосам и всяким угодьям по урочищам написана…

И на том де Диком поле построили они село Богданово з деревнями, а крестьян де они в то село и деревни перевели из ыных своих монастырских вотчин, а нашие де, великого государя, жалованной грамоты на ту их новопоселеную вотчину на село Богданово з деревнями не дано. И нам, великому государю, пожаловать бы их, велеть им на тое новопоселеную вотчину на село Богданово з деревнями и на всякое угодья дать нашу, великого государя, жалованную грамоту, по чему им тою вотчиною впредь владеть. И мы, великий государь, Спаса Нового монастыря, что на Новом, архимандрита Иосифа да келаря Варлама Бокина з братьею пожаловали: велели им на ту их вотчину на село Богданово з деревнями дать нашу, великого государя, послушную грамоту. И вы бы все, крестьяне, которые в том селе Богданове и в деревнях живут и впредь на том Диком поле в тех же урочищах учнут жить Спаса Нового монастыря властей архимандрита Иосифа да келаря Варлама Бокина з братьею или впредь хто по них в том монастыре иные власти будут, слушали, пашню на них пахали и оброк им монастырской платили. Писано на Москве 7182-го маия в 12 день.

Документ даёт обильную пищу для размышлений. Следует учесть, что он датирован по летоисчислению «от сотворения мира». Начало года в XYII века (до Петра I) падало на сентябрь, поэтому для перевода на современное летоисчисление надо к упоминаемым трем цифрам названного года прибавить в начало цифру 7, например 7156, и от этой цифры надо отнять 5508, если события происходили в январе- августе, или 5509 – в сентябре- декабре.

Документ позволяет выяснить административную принадлежность села. Вначале это было Мещерский уезд, Замосковский стан, позже - Шацкий уезд, Замокшанский стан.

Параллельно изучались приходские книги Казанского дворца, который ведал землями этой территории. В приходских книгах 1662 года зафиксированы пошлины за землю: «в д. Дракино на р. Мокше - у Рисанки Богданова; в с. Авдалово на р. Парце, в д. Потьме на р. Мокше - у М. Чеватова и Жданки Богданова». Эти населенные пункты находились вдалеке от спасских мест.

Площадь отведенной монастырю земли в переводе на нынешнее исчисление составляла около 6 тысяч га в трех полях: озимом, яровом и пар, из неё к 1669 году распахано пашни более 1 га залежной земли. Упоминаемые «Липляевские вершины» - это истоки рек Сухого и Мокрого Липляев, левых притоков р. Парцы, (Мокрый Липляй - Студенец).

В XYII веке крестьяне не имели фамилий и писались по имени отцов, поэтому трудно сделать выводы, сохранились ли в городе потомки первых поселенцев. Однако писцам было дано задание - узнать и прозвища (или уличные именования семей, позднее ставшими фамилиями). Среди крестьян были Ломакины, Лопыревы, Вороновы, Толкуновы, Воробьёвы, Будыцины, Киселёвы, Курбатовы, Тестовы, Дворецкие и другие. Неизвестно, имеют ли прямое отношение нынешние жители по фамилии Ломакины к тем крестьянам, но в XIX веке Ломакин участвовал в «винном бунте». В XVIII веке проживали здесь крестьяне Бутицины, в XIX веке в Спасске жили старообрядцы Дворецкие, а в 1926 году сотрудник детского дома Дворецкий руководил духовым оркестром и вел кружок изобразительного искусства.

Село оказалось на пересечении многих дорог, активно развивалось, в 1675 году в нем был учрежден торг. Архимандрит Новоспасского монастыря Макарий бил челом царю Алексею Михайловичу об открытии в селе еженедельного торга для покупки всяких товаров. Он пояснял Государю, что ближайшие города Шацк, Кадом, Ломов отдалены от новой вотчины, и для покупки съестных запасов и соли в тех городах крестьянам в деловую пору «в проездах чинится мешкота».

В 1673 году снова переписано население села. Здесь уже 131 двор, в которых проживало 450 человек мужского пола. Кроме того, еще было 4 двора, принадлежавших задворным конюхам, 16 дворов монастырских детенышей (безземельные бобыли или их дети), в них 46 человек, да служицких 2 двора, в них жило 7 человек мужского пола. Всего 153 двора, 507 жителей мужского пола.

В августе 1675 года подписана царская грамота, в ней записано: «... в вотчине, что они построили на диком поле село Богданово быть торгу и торговать всякими товары, опричь вина и табаку..., а торговать в недели два дни, во вторник да в субботу, а таможенную пошлину со всяких продажных товаров и с хлеба, и с соли, и с лошадей, и со всякой скотины, и с лавок, и с онбаров оброк со всяких чинов людей сбирать на монастырь». Открытие торга и сбор пошлины и были главной задачей монастырских властей. В грамоте пояснялось, что никто без разрешения монастыря не имеет права торговать в селе, и таможенный сбор с продавцов целовальники и верные головы не имели права брать, да не просто не имели права, но им грозили жестоким за то наказанием. Алексей Михайлович благоволил к церковным иерархам, и они активно этим пользовались. От учреждения торга монастырь имел приличный доход.

Если хронологически представить события и принятые документы по выделению Новоспасскому монастырю земли, то это будет выглядеть следующим образом:

1647 год. Монастырь потерял землю в Козловском уезде и в 1654 году обратился к царю с просьбой о выделении ему еще незанятой земли в Шацком уезде. К челобитью присоединился боярин Глеб Иванович Морозов.

1654 год. Царем Алексеем Михайловичем послана в Шацк грамота, в которой повелевалось выбранную монастырем пустошь описать и измерить.

1661 год. Повторная царская грамота в Шацк к воеводе Григорию Спешневу по челобитью Г.А. Морозова об измерении пустоши.

1662 год 6 августа. Снова послана царская грамота в Шацк воеводе Павлу Хвостову по очередной просьбе монастыря. Велено послать дворянина и подьячего для измерения земли и передаче ее монастырю в вотчину.

1662 год октябрь-ноябрь. Подьячий Ивашка Фролов измерил отведенную землю «200 четвертей в поле, а в дву потому ж», т.е. всего 600 четвертей с сенными покосами и выпасами для скота. Документ о пожаловании земли подписан государем 28 ноября 1662 года.

1665 год 22 июля. Монастырь вновь обращается к царю с просьбой отмежевать землю от соседних вотчинных угодий, а крестьян и бобылей описать.

1668 год 12 октября. Послана царская грамота в Темников к писцам В.Новосельцеву и подьячему П. Зиновьеву, в которой велено переписать в выстроенных деревнях дворы и все население, землю измерить в десятинах и отмежевать.

1669 год 21 августа. В. Новосельцевым и П. Зиновьевым измерена монастырская земля: 680 четвертей в 3-х полях, перелогом и лесом 1333 четверти, сенных покосов 38600 копен. Всего 2013 четвертей – на 343 четверти больше, чем было в Козловском уезде.

1670 год. Новоспасскому монастырю дана выпись с мерных книг.

1673 год. Повторная перепись населения.

1674 год 12 мая. Монастырь обращается к царю с просьбой написать Послушную грамоту всем живущим на монастырской земле крестьянам, что и было сделано.

1675 год 19 июня. Окончательное оформление царской Жалованной грамоты.

1675 год август. Монастырю послана царская грамота об открытии торга в с. Богданове.

Источники

1. Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. - Вып. 15. – Тамбов, 1877.

2. Забродина Н.И. Краеведческие записки. – Пенза, 2003.

3. Мельникова А. Булат и злато. – М., 1990. – С. 6-7.

В этой главе пойдет речь об истории возникновения поселения, которое в ХVIII веке стало уездным городом Спасском. Об этом неоднократно писалось разными авторами, но есть некоторые разночтения во времени возникновения поселения, в принадлежности этой земли, в происхождении названия села. При создании общественного краеведческого музея его организаторы Ф. С. Давыдкин, А. С. Мирошкин при материальной поддержке районной власти запрашивали документы из разных архивов страны. Из Российского государственного архива древних актов (РГАДА) были присланы фотокопии документа об отводе земли Новоспасскому монастырю. Но из-за неправильно прочитанного текста (скоропись XYII века) произошло неточное освещение этих событий, которое потом вылилось на страницы районной газеты, а позже и книг.

Только в 2008 году доктор исторических наук Алексей Владимирович Сиренов (Санкт-Петербургский университет) изучил текст этого документа и подготовил его к печати. Суть дела такова.

История возникновения города Спасска связана с Новоспасским мужским монастырем города Москвы, основанным в XIV веке. У монастыря в Козловском уезде были земельные угодья, которые в 1647 году понадобились для государственных нужд. Вскоре монастырь отыскал для себя незанятую землю в Шацком уезде Замокшанского стана и обратился к царю с просьбой о выделении ему этой земли. К челобитью присоединился боярин Глеб Иванович Морозов, брат всесильного тогда боярина Бориса Ивановича Морозова, воспитателя молодого царя Алексея Михайловича. Женой Глеба Ивановича была знаменитая раскольница Феодосия Прокопьевна, запечатленная художником В. Суриковым на полотне «Боярыня Морозова». В 1654 году царем была послана грамота в Шацк, в которой повелевалось ту пустошь описать, измерить и доложить в Поместный Приказ, ведавший выделением земель. Но, по каким-то причинам, земля Новоспасскому монастырю не была отписана.

Спустя 6 лет монастырь в лице «архимандрита Иосифа и келаря старца Герасима с братию» снова обратился к царю с той же просьбой и с челобитьем Г.И. Морозова. В Шацк к воеводе Григорию Спешневу снова послана царская грамота. Из окладных книг выяснилось, что земля в районе деревни Дракино записана за Рисанкой (Рузанкой) Богдановым, а в Порумборе (Мордовском Пимбуре) владельцев земли нет. В окладных книгах значился и Жданка Богданов, который имел землю в районе села Потьма (все названые села ныне находятся на территории Мордовии) и сдавал её внаём «овдаловской мордве». Земля же, которую просил монастырь, «дикое поле лежит порозже в поместье и вотчину и на оброк никому не отдано».

Границы отведенной монастырю земли с западной и восточной сторон проходили по рекам Студенец и Сухой Липляй, с северной стороны – по реке Парце, а с южной стороны – по дороге, соединяющей Наровчат и Керенск. Она проходила по нынешней границе полей с. Дубровки через c. Шелдаис. Территория владений мордвы, упоминаемая в окладных книгах, находилась на значительном расстоянии от этих мест.