Пензенский государственный краеведческий музей

Сообщений: 28

• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3

- Дмитрий Кавунский

- Участник

-

- Сообщений: 243

- Зарегистрирован: 04 дек 2019, 21:07

- Имя: Дмитрий

Re: Пензенский государственный краеведческий музей

В Пензенском краеведческом музее хранится патефон Московского патефонного завода. Это пожалуй самый известный в музее патефон, тк. он в полностью рабочем состоянии и всегда учавствует во всех тематических мероприятиях проводимых в музее.

Этот патефон стандартной модели ПТ-3, но все же имеет ряд некоторых изменений, характерные для патефонов Московского завода позднего выпуска, это: убранная игольница в правом углу корпуса, она была перенесена на деку и прикрывалась декоративной пластмассовой крышечкой. Так же имеется на внутренней стороне крышки патефона держатель пластинок из хромированной трубки. Эмблема у патефона прямоугольная двухцветная оранжево-желтого цвета с надписью "Патефонный завод".

Московский патефонный завод выпускал патефоны с 1946 по 1962гг, и за этот период вносил небольшой ряд изменений в конструкцию патефонов, а так же менялась сама эмблема, известно 4 вида Московских эмблем: шестиугольная, овальная, круглая "УМП", прямоугольная.

Что же такое патефон? Общее описание:

Патефо́н (фр. Pathéphone) — механическое устройство для проигрывания граммофонных пластинок, переносная версия граммофона. В отличие от граммофона, у патефона рупор маленький и встроен в корпус, сам аппарат скомпонован в виде чемоданчика, переносится в застёгнутом виде за специальную ручку.

Был широко распространён в первой половине XX века. С середины 50-х годов стал вытесняться электрофоном.

Слово «патефон» употребляется для названия портативного граммофона, главным образом, в России (позже СССР), и происходило от названия фирмы-производителя — «Патэ» — которая первой начала поставки таких устройств в Россию. «Граммофон» — это тоже запатентованное название звуковоспроизводящих аппаратов, выпускаемых определёнными фирмами. Так, например, в США для обозначения механического проигрывателя грампластинок употреблялись такие термины как графофон, фонограф, виктрола, «говорящие машины» и т. п., по причине «патентных войн» с Эмилем Берлинером, изобретателем граммофона.

Конструкция: У патефона в качестве привода применялся пружинный двигатель, а звукоусиление производилось с помощью раструба, скрытого внутри корпуса. Двигатель имел центробежный регулятор скорости, одного завода пружины хватало на проигрывание одной — реже двух сторон пластинки (78 оборотов в минуту, около трёх минут на сторону). Звукосниматель состоял из металлической иглы и мембраны. С появлением патефонов на смену стальным иглам, рассчитанным на проигрывание одной пластинки (3—4 минуты, затем следовало сменить иглу), стали приходить сапфировые иглы, рассчитанные на многократное использование.

Громкость патефона весьма велика — около 80—100 дБ, однако качество звука обычно было невысоким: звук был хриплым, визгливым, с сильными искажениями. Качество звука зависело от изношенности иглы.

Патефон, сконструированный и запатентованный именно братьями Патэ (и названный позже так в их честь), отличался от любых граммофонов не внешним видом (неважно, скрытый рупор или выносной), а методом формирования звуковой канавки — глубинным, а не поперечным, и, соответственно, адаптером. К тому же в первых моделях фонографов от фирмы «Патэ» воспроизведение шло не от края пластинки к центру, а наоборот, от центра — к краю. От новшества отказались из-за большого количества уже произведенных и ставших стандартными пластинок «от края».

Основные причины неполадок патефонов:

износ иглы (поломкой не считается);

разрыв пружины (обычно происходил при чрезмерном и неаккуратном заводе);

ослабление пружины (при хранении патефона в заведённом состоянии в течение нескольких лет);

срыв стопора (характерно для патефонов с прямой ручкой (перпендикулярной корпусу) — при очень быстром заводе или заводе до упора);

«закисание» (коррозия) или разрушение подшипника тонарма (характерно для патефонов производства СССР ввиду применения хрупкого силумина в подшипнике);

загрязнение и загустение смазки в приводном механизме (необходима разборка и чистка механизма);

поломка центробежного регулятора скорости (ломаются пружинные лепестки грузиков-регуляторов);

дребезг мембраны, отрыв поводка иглы от мембраны.

Этот патефон стандартной модели ПТ-3, но все же имеет ряд некоторых изменений, характерные для патефонов Московского завода позднего выпуска, это: убранная игольница в правом углу корпуса, она была перенесена на деку и прикрывалась декоративной пластмассовой крышечкой. Так же имеется на внутренней стороне крышки патефона держатель пластинок из хромированной трубки. Эмблема у патефона прямоугольная двухцветная оранжево-желтого цвета с надписью "Патефонный завод".

Московский патефонный завод выпускал патефоны с 1946 по 1962гг, и за этот период вносил небольшой ряд изменений в конструкцию патефонов, а так же менялась сама эмблема, известно 4 вида Московских эмблем: шестиугольная, овальная, круглая "УМП", прямоугольная.

Что же такое патефон? Общее описание:

Патефо́н (фр. Pathéphone) — механическое устройство для проигрывания граммофонных пластинок, переносная версия граммофона. В отличие от граммофона, у патефона рупор маленький и встроен в корпус, сам аппарат скомпонован в виде чемоданчика, переносится в застёгнутом виде за специальную ручку.

Был широко распространён в первой половине XX века. С середины 50-х годов стал вытесняться электрофоном.

Слово «патефон» употребляется для названия портативного граммофона, главным образом, в России (позже СССР), и происходило от названия фирмы-производителя — «Патэ» — которая первой начала поставки таких устройств в Россию. «Граммофон» — это тоже запатентованное название звуковоспроизводящих аппаратов, выпускаемых определёнными фирмами. Так, например, в США для обозначения механического проигрывателя грампластинок употреблялись такие термины как графофон, фонограф, виктрола, «говорящие машины» и т. п., по причине «патентных войн» с Эмилем Берлинером, изобретателем граммофона.

Конструкция: У патефона в качестве привода применялся пружинный двигатель, а звукоусиление производилось с помощью раструба, скрытого внутри корпуса. Двигатель имел центробежный регулятор скорости, одного завода пружины хватало на проигрывание одной — реже двух сторон пластинки (78 оборотов в минуту, около трёх минут на сторону). Звукосниматель состоял из металлической иглы и мембраны. С появлением патефонов на смену стальным иглам, рассчитанным на проигрывание одной пластинки (3—4 минуты, затем следовало сменить иглу), стали приходить сапфировые иглы, рассчитанные на многократное использование.

Громкость патефона весьма велика — около 80—100 дБ, однако качество звука обычно было невысоким: звук был хриплым, визгливым, с сильными искажениями. Качество звука зависело от изношенности иглы.

Патефон, сконструированный и запатентованный именно братьями Патэ (и названный позже так в их честь), отличался от любых граммофонов не внешним видом (неважно, скрытый рупор или выносной), а методом формирования звуковой канавки — глубинным, а не поперечным, и, соответственно, адаптером. К тому же в первых моделях фонографов от фирмы «Патэ» воспроизведение шло не от края пластинки к центру, а наоборот, от центра — к краю. От новшества отказались из-за большого количества уже произведенных и ставших стандартными пластинок «от края».

Основные причины неполадок патефонов:

износ иглы (поломкой не считается);

разрыв пружины (обычно происходил при чрезмерном и неаккуратном заводе);

ослабление пружины (при хранении патефона в заведённом состоянии в течение нескольких лет);

срыв стопора (характерно для патефонов с прямой ручкой (перпендикулярной корпусу) — при очень быстром заводе или заводе до упора);

«закисание» (коррозия) или разрушение подшипника тонарма (характерно для патефонов производства СССР ввиду применения хрупкого силумина в подшипнике);

загрязнение и загустение смазки в приводном механизме (необходима разборка и чистка механизма);

поломка центробежного регулятора скорости (ломаются пружинные лепестки грузиков-регуляторов);

дребезг мембраны, отрыв поводка иглы от мембраны.

Re: Пензенский государственный краеведческий музей

Коллекция зажигательных приборов периода Великой Отечественной войны из фондов Пензенского краеведческого музея начала формироваться в 1950-х гг.

Насчитывается около 30 образцов, изготовленных кустарным способом неизвестными мастерами в тылу и на фронте, а также имеются германские и американские заводского производства с клеймами.

Они были привезены в Пензу солдатами и офицерами в качестве военных трофеев после войны. Зажигалки разного размера и качества, среди них нет одинаковых. Как памятники материальной культуры, они несут в себе исторические и технические знания, дают представление о развитии зажигательных приборов в годы войны.

Зажигалка – компактное устройство для многократного получения огня, принцип действия которого первоначально был основан на высечении искры при ударе огнива о кремень. Бытует с конца XIX века.

Однако в начале войны зажигалок не было ни у военных, ни у мирных жителей. К 1944 г. у военных появились разнообразные зажигалки, они изготавливались токарями на заводах из различных материалов и имели общий недостаток – в емкость для горючего входило мало бензина, а пламя было не защищено.

Re: Пензенский государственный краеведческий музей

Сегодня 40 дней, как ушёл из жизни наш уважаемый коллега, заслуженный работник культуры Пензенской области - Владимир Николаевич Зименков, который на протяжении 15 лет был директором Пензенского краеведческого музея.

Владимир Николаевич был настоящим профессионалом своего дела и Человеком с большой буквы. Многие наши коллеги учились у него азам мастерства и нередко пользовались его советами и наставлениями. Владимир Николаевич всегда был очень терпелив и отзывчив, мог выслушать каждого, кто обратился к нему за поддержкой и помощью. Именно он создал ту замечательную дружескую атмосферу внутри коллектива Пензенского краеведческого музея, которую мы сохраняем по сей день.

Другого такого человека в нашем коллективе больше нет и не будет. Очень сильно любим и всегда будем помнить❤

Светлая память Владимиру Николаевичу...

Re: Пензенский государственный краеведческий музей

3 июня 2021 года исполнилось 145 лет со дня рождения русского и советского хирурга Николай Нилович Бурденко (1876 – 1946).

Подробнее слушать на сайте Сергея Пономарёва http://radiodk.ru/dom-kultury/k-145-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-xirurga-nikolaya-burdenko-ekskursiya-po-muzeyu-nashego-znamenitogo-zemlyaka.html

Дополнение от 10 01 2022г.

Собственноручно написанная автобиография Н.Н. Бурденко с перечислением его научных работ и докладов. 28 августа 1917 г. РГИА. Ф. 733. Оп. 226. Д. 250. Л. 58, 59.

Re: Пензенский государственный краеведческий музей

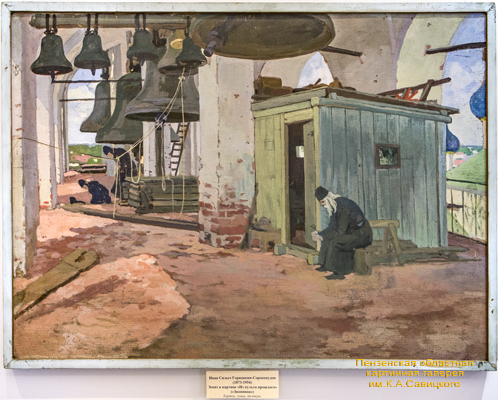

Добрый день! 17 ноября 150 лет назад (по н. ст.) родился художник И. С. Горюшкин-Сорокопудов.

Сообщение от 06 11 2023 г.

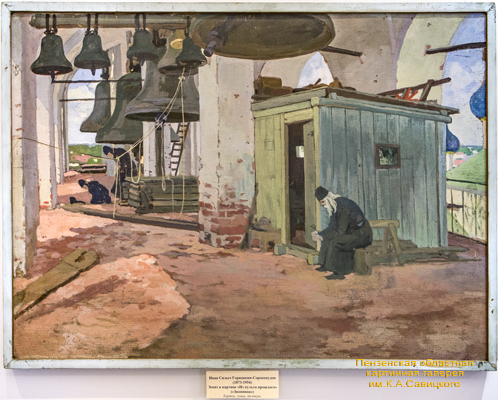

Неизвестная картина И.С. Горюшкина-Сорокопудова

В Пензенском краеведческом музее хранится документ, рассказывающий о неизвестной, несохранившейся картине знаменитого художника И.С.Горюшкина – Сорокопудова. Это была большая картина, над которой художник работал два с половиной года.

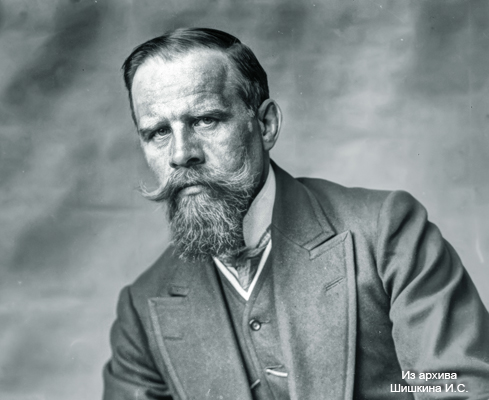

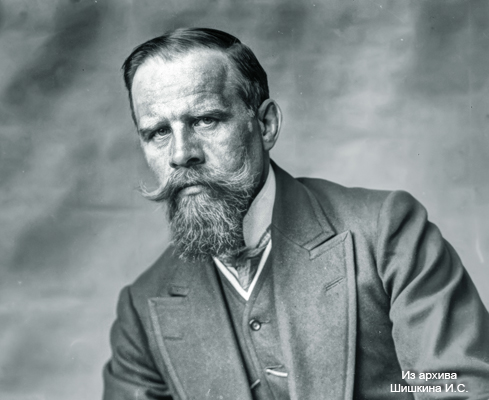

Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов. Фотография из фондов Пензенского краеведческого музея.

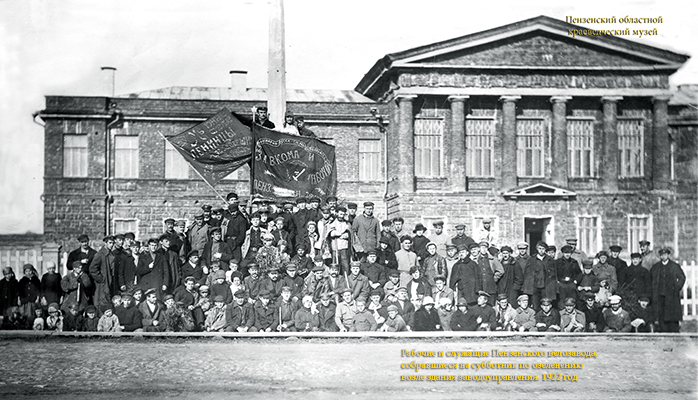

Находилась она в клубе Трубочного завода (будущий завод ЗИФ), клуб завода в то время находился в здании заводоуправления. Торжественное открытие этого полотна состоялось во время празднования седьмой годовщины революции 6 ноября 1924 года.

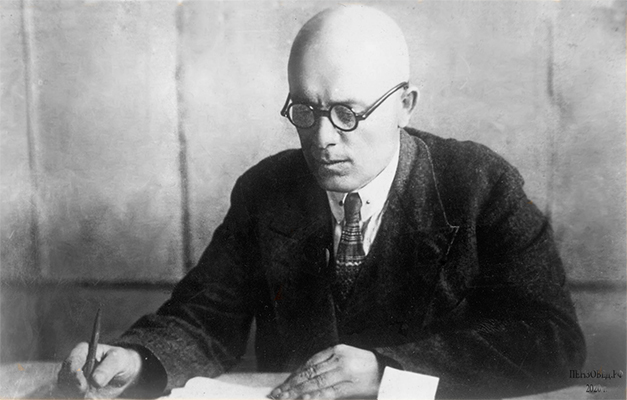

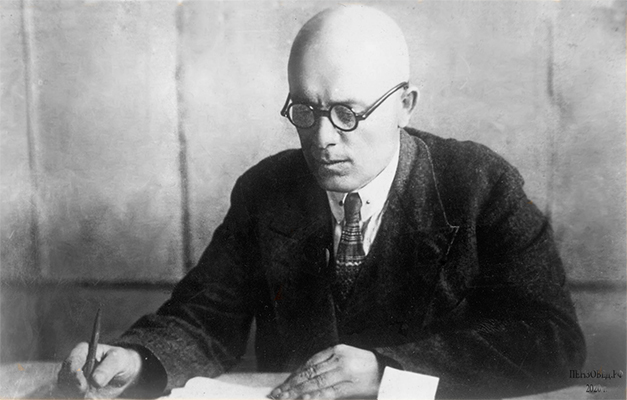

Павел Георгиевич Бойков.

О том, что было изображено на картине, можно узнать из записи речи, сочиненной по этому случаю первым советским директором завода Павлом Георгиевичем Бойковым (1882 – 1973 г.г.).

Бывший петроградский рабочий с конца 1919 по март 1925 гг. был председателем правления и управляющим Пензенского трубочного завода.

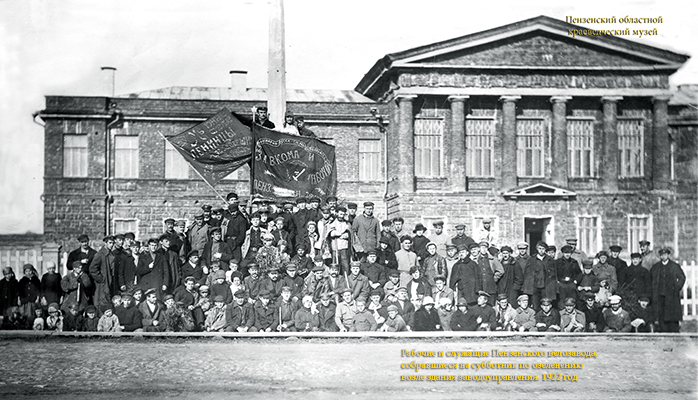

Заводоуправление пензенского трубочного завода, 1922 год (рабочие и служащие завода, собравшиеся на субботник по озеленению возле здания заводоуправления).

С 1968 года с Пензенским краеведческим музеем вела переписку его жена, Галя Александровна Виноградова. В 1974 году она прислала музею некоторые документы Павла Георгиевича, в том числе относящиеся к его работе в Пензе. Среди них перепечатанный на машинке текст той самой речи (без указания даты) с подписью: «Картина художника ИВАНА СИЛЫЧА ГОРЮШКИНА – СОРОКОПУДОВА, созданная им по замыслу первого директора завода П.Г.БОЙКОВА».

Г.А. Виноградова очень уважала и ценила своего мужа; в письме музею она сообщила, что он был культурным человеком, любил поэзию, знал наизусть множество стихов (в том числе поэмы Пушкина), читал в клубе на встречах с рабочими завода стихи Мережковского и других поэтов. По её словам, живший в Пензе И.С. Горюшкин – Сорокопудов был другом Павла Георгиевича, любил и уважал его, а в 1925 г. подарил эскиз боярышни, сидящей за столом в своём тереме и раскрашивающей пасхальные яйца. Переданные музею благодарственные адреса П.Г. Бойкову от работников заводской школы свидетельствуют о том, что он много сделал для развития школьного и технического образования, лично активно участвовал в жизни школы и обеспечил её всем необходимым в тяжелейшие времена хозяйственной разрухи – то есть действительно интересовался не только производством.

Итак, умный, культурный и активный директор крупнейшего пензенского завода познакомился с известнейшим пензенским художником и заказал ему для клуба картину, прославляющую революцию. Работы И.С. Горюшкина на тему революции 1917 года известны, некоторые из них выставлены в Пензенской картинной галерее им. К. А. Савицкого (например «Выступление Ленина», «Революция» (с изображением египетского сфинкса)). В них художник использовал приём аллегории, считая, что тема революции не укладывается в привычные рамки историко-бытовой картины (это было характерно для искусства первых лет революции). Во второй половине 1920-х гг. он создает уже вполне реалистические работы, связанные с ленинской темой, но несохранившаяся картина для трубочного завода была ещё аллегорической, призванной поразить воображение зрителей.

П.Г. Бойков, судя по записи торжественной речи, был хорошим оратором; пересказывая содержание картины, он очень образно и живо воспел революцию и её вождя Ленина (Ильича), выразил революционный взгляд на историю, соответствующий советской политике.

Речь, произнесенная 6 ноября 1924 г. на открытии картины И.С.Горюшкина — Сорокопудова в клубе Пензенского трубочного завода.

Итак, что же изобразил И.С. Горюшкин «по замыслу» красного директора?

«На картине вы увидите, как великий Ильич, воплощая в себе пролетарскую волю и страсть за великие идеи коммунизма, попирает порфирное величие царей.

Вы знаете, что мы не только опрокинули трон царей, - мы скинули с себя и цепи капиталистического рабства, и в эти цепи, как вы увидите на картине, мы стремимся заковать отживший и в предсмертных судорогах издыхающий капитализм».

«Ныне мы сами себе открываем памятник. Памятник тому, как рабочий класс в союзе с крестьянством сокрушил трон царей и размозжил золотую голову бездушному буржую».

«Вы увидите готовность рабочего класса повернуть колесо истории в ту сторону, в которую ему подскажут заветы Ильича».

«Завтра исполнится семь лет классовой борьбы, и перед открытой картиной, как перед памятником, воплощающим гений Ильича, - мы накануне седьмого дня годовщины великого октября повторим свою клятву: или умрем, - или осуществим заветы Ильича».

Также упоминается «валяющаяся корона, которую вы увидите на картине. Но на картине она оставлена не для того, чтобы какой-нибудь новый дурак напялил ее на себя (а, если такой и найдется, то, чтобы не воздвигать ему памятника, - мы его расстреляем), а для того, чтобы всякий знал, какая участь его постигнет».

Но была ли произнесена зажигательная речь, существовала ли в действительности эта картина, романтизировавшая революцию? Да, и этому есть подтверждение – заметка, напечатанная в пензенской газете «Трудовая правда» от 11 ноября 1924 года.

«В переполненном клубе завода №14 (Трубочного завода) состоялось торжественное открытие картины художника Сорокопудова, проработавшего над этой картиной два с половиной года. На картине изображен т. Ленин, указывающий путь вперед. За ним – рабочий у руля и красноармеец, водружающий красное знамя. Внизу у их ног обломки старого мира. Рабочий Дмитриев отметил значение дня и открытие картины горячей речью».

«Обломки старого мира» в виде короны, цепей, «золотой головы бездушного буржуя» и издыхающего в судорогах капитализма были перечислены П.Г. Бойковым. Автор текста именно он, ведь отрывки из речи рабочего, приведенные в газете после краткого описания картины, полностью совпадают с машинописью, переданной в музей Г.А. Виноградовой.

Это доказывает, что Павел Георгиевич действительно имел прямое отношение и к пламенной речи рабочего, и к созданию картины. Но в архиве (в документах завода) не удалось найти сведений о том, что работа Горюшкина была оплачена заводом (хотя в документах начала 1924 г. упоминаются, например, расходы на организацию траура по умершему в январе В.И.Ленину). Пока остается загадкой, как энергичный глава предприятия провел вознаграждение автору картины.

Жаль, что эта картина не сохранилась!

Автор статьи хранитель музейных предметов Пензенского краеведческого музея Ольга Дубравина.

Сообщение от 06 11 2023 г.

В Пензенском краеведческом музее хранится документ, рассказывающий о неизвестной, несохранившейся картине знаменитого художника И.С.Горюшкина – Сорокопудова. Это была большая картина, над которой художник работал два с половиной года.

Находилась она в клубе Трубочного завода (будущий завод ЗИФ), клуб завода в то время находился в здании заводоуправления. Торжественное открытие этого полотна состоялось во время празднования седьмой годовщины революции 6 ноября 1924 года.

О том, что было изображено на картине, можно узнать из записи речи, сочиненной по этому случаю первым советским директором завода Павлом Георгиевичем Бойковым (1882 – 1973 г.г.).

Бывший петроградский рабочий с конца 1919 по март 1925 гг. был председателем правления и управляющим Пензенского трубочного завода.

С 1968 года с Пензенским краеведческим музеем вела переписку его жена, Галя Александровна Виноградова. В 1974 году она прислала музею некоторые документы Павла Георгиевича, в том числе относящиеся к его работе в Пензе. Среди них перепечатанный на машинке текст той самой речи (без указания даты) с подписью: «Картина художника ИВАНА СИЛЫЧА ГОРЮШКИНА – СОРОКОПУДОВА, созданная им по замыслу первого директора завода П.Г.БОЙКОВА».

Г.А. Виноградова очень уважала и ценила своего мужа; в письме музею она сообщила, что он был культурным человеком, любил поэзию, знал наизусть множество стихов (в том числе поэмы Пушкина), читал в клубе на встречах с рабочими завода стихи Мережковского и других поэтов. По её словам, живший в Пензе И.С. Горюшкин – Сорокопудов был другом Павла Георгиевича, любил и уважал его, а в 1925 г. подарил эскиз боярышни, сидящей за столом в своём тереме и раскрашивающей пасхальные яйца. Переданные музею благодарственные адреса П.Г. Бойкову от работников заводской школы свидетельствуют о том, что он много сделал для развития школьного и технического образования, лично активно участвовал в жизни школы и обеспечил её всем необходимым в тяжелейшие времена хозяйственной разрухи – то есть действительно интересовался не только производством.

Итак, умный, культурный и активный директор крупнейшего пензенского завода познакомился с известнейшим пензенским художником и заказал ему для клуба картину, прославляющую революцию. Работы И.С. Горюшкина на тему революции 1917 года известны, некоторые из них выставлены в Пензенской картинной галерее им. К. А. Савицкого (например «Выступление Ленина», «Революция» (с изображением египетского сфинкса)). В них художник использовал приём аллегории, считая, что тема революции не укладывается в привычные рамки историко-бытовой картины (это было характерно для искусства первых лет революции). Во второй половине 1920-х гг. он создает уже вполне реалистические работы, связанные с ленинской темой, но несохранившаяся картина для трубочного завода была ещё аллегорической, призванной поразить воображение зрителей.

П.Г. Бойков, судя по записи торжественной речи, был хорошим оратором; пересказывая содержание картины, он очень образно и живо воспел революцию и её вождя Ленина (Ильича), выразил революционный взгляд на историю, соответствующий советской политике.

Речь, произнесенная 6 ноября 1924 г. на открытии картины И.С.Горюшкина — Сорокопудова в клубе Пензенского трубочного завода.

Итак, что же изобразил И.С. Горюшкин «по замыслу» красного директора?

«На картине вы увидите, как великий Ильич, воплощая в себе пролетарскую волю и страсть за великие идеи коммунизма, попирает порфирное величие царей.

Вы знаете, что мы не только опрокинули трон царей, - мы скинули с себя и цепи капиталистического рабства, и в эти цепи, как вы увидите на картине, мы стремимся заковать отживший и в предсмертных судорогах издыхающий капитализм».

«Ныне мы сами себе открываем памятник. Памятник тому, как рабочий класс в союзе с крестьянством сокрушил трон царей и размозжил золотую голову бездушному буржую».

«Вы увидите готовность рабочего класса повернуть колесо истории в ту сторону, в которую ему подскажут заветы Ильича».

«Завтра исполнится семь лет классовой борьбы, и перед открытой картиной, как перед памятником, воплощающим гений Ильича, - мы накануне седьмого дня годовщины великого октября повторим свою клятву: или умрем, - или осуществим заветы Ильича».

Также упоминается «валяющаяся корона, которую вы увидите на картине. Но на картине она оставлена не для того, чтобы какой-нибудь новый дурак напялил ее на себя (а, если такой и найдется, то, чтобы не воздвигать ему памятника, - мы его расстреляем), а для того, чтобы всякий знал, какая участь его постигнет».

Но была ли произнесена зажигательная речь, существовала ли в действительности эта картина, романтизировавшая революцию? Да, и этому есть подтверждение – заметка, напечатанная в пензенской газете «Трудовая правда» от 11 ноября 1924 года.

«В переполненном клубе завода №14 (Трубочного завода) состоялось торжественное открытие картины художника Сорокопудова, проработавшего над этой картиной два с половиной года. На картине изображен т. Ленин, указывающий путь вперед. За ним – рабочий у руля и красноармеец, водружающий красное знамя. Внизу у их ног обломки старого мира. Рабочий Дмитриев отметил значение дня и открытие картины горячей речью».

«Обломки старого мира» в виде короны, цепей, «золотой головы бездушного буржуя» и издыхающего в судорогах капитализма были перечислены П.Г. Бойковым. Автор текста именно он, ведь отрывки из речи рабочего, приведенные в газете после краткого описания картины, полностью совпадают с машинописью, переданной в музей Г.А. Виноградовой.

Это доказывает, что Павел Георгиевич действительно имел прямое отношение и к пламенной речи рабочего, и к созданию картины. Но в архиве (в документах завода) не удалось найти сведений о том, что работа Горюшкина была оплачена заводом (хотя в документах начала 1924 г. упоминаются, например, расходы на организацию траура по умершему в январе В.И.Ленину). Пока остается загадкой, как энергичный глава предприятия провел вознаграждение автору картины.

Жаль, что эта картина не сохранилась!

Автор статьи хранитель музейных предметов Пензенского краеведческого музея Ольга Дубравина.

Re: Пензенский государственный краеведческий музей

Небольшое добавление по случаю юбилея художника Ивана Силыча (Силывича) Горюшкина- Сорокопудова.

Пензенский государственный архив Пензенской области

Сообщение от 20 09 2018 г.

Надо заметить, что Иван Силыч оставил нам большую коллекцию фотографий.

И напоследок немного филисофии от Сергея Вельяминова https://proza.ru/2015/06/15/392

Сообщение от 20 09 2018 г.

документы из личного фонда Горюшкина-Сорокопудова

Иван Силыч родился 4 ноября 1873 года в с. Нащи Елатьменского узда Тамбовской губернии. Отец его Сила Васильевич Горюшкин был бедный малоземельный крестьянин; солдат. Работал бурлаком на р. Оке, потом на Волге где и утонул.

Ваня в три с половиной года лишился родителей и его взяли на воспитание дальние родственники мещане Сорокопудову в г. Саратове. Вскоре мальчика устроили к купцу Кузьмину, а затем в приют, где он пробыл четыре года. Работал «при буфете» плавал на пароходах от Саратова верх и вниз по Волге.

Здесь подросток встретился с доктором медицины П. Я. Пясецким, который заинтересовался пареньком и его рисунками. Эта встреча изменила судьбу Горюшкина. В 1890 г. Горюшкину удалось поступить в школу Г. А. Власова в Астрахани, где он прошел первые азы художественной грамоты.

Девятнадцатилетний юноша едет в Петербург, где старый волжский знакомый Пясецкий помог ему устроиться в чужом городе.

Проходит около трех лет и в канцелярию Императорской академии художеств 9 сентября 1895 г поступает прошение от саратовского мещанина Горюшкина-Сорокопудова, который просит принять его в число вольнослушателей Высшего художественного училища по «отделу живописи», работавшего с 1894 г. под контролем Академии. После окончания учебы Ивану Силычу предлагали место в Петербурге, но его влекло в среднюю полосу России.

В 1908 г. Академия художеств предлагает ему место в рисовальной школе (ныне художественное училище имени К. А. Савицкого) .И с 1908 года Горюшкин-Сорокопудов связал свою жизнь с Пензенским краем. В 1915 году он покупает у купца Карпова небольшую усадьбу по реке Ардым около деревни Ивановки. Тут он и поселился на всю жизнь.

И. С Горюшкин-Сорокопудов все свое время делил между творчеством художника и трудом по воспитанию молодого поколения. Кроме пейзажей, портретов и полотен на темы русской старины создал картины на темы первой русской революции, гражданской войны, созидательного труда народа. Его картины хранятся в Русском музее Санкт-Петербурга, Государственном центральном музее современной истории России, Третьяковской галерее, в музеях областных центров -Пензе, Ростове, Киеве, Астрахани, Харькове, Екатеринбурге и др., а также за границей — в Риге, Ницце, Нью-Йорке.

Кроме творческой и педагогической деятельности Иван Силыч принимал активное участие и в общественной жизни.

Он являлся организатором Пензенского отделения ассоциации художников революции (АХР), председателем Пензенского областного филиала Союза Советских художников, депутатом Пензенского горсовета. В 1943 г. в связи с 70-летием со дня рождения и 30-летием педагогической деятельности Горюшкину-Сорокопудову было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР и вручен орден трудового красного знамени.

Умер И.С. Горюшкин-Сорокопудов 29 декабря 1954 г. Похоронен он в Пензе на Митрофаньевском кладбище, рядом с могилой первого директора художественного училища К. А. Савицкого.

Фонд И. С. Горюшкина-Сорокопудова в Государственном архиве Пензенской области представлен документами личного происхождения : личной перепиской с художниками, деятелями науки, семейным фотоальбомом, грамотами и благодарственными адресами, программами художественных выставок. Из интересных следует отметить фотографию прославленного советского маршала Г.К. Жукова с автографом а также художественно-литературный журнал «Гамаюн» 1906 г.

Надо заметить, что Иван Силыч оставил нам большую коллекцию фотографий.

И напоследок немного филисофии от Сергея Вельяминова https://proza.ru/2015/06/15/392

- Дмитрий Кавунский

- Участник

-

- Сообщений: 243

- Зарегистрирован: 04 дек 2019, 21:07

- Имя: Дмитрий

Re: Пензенский государственный краеведческий музей

Сохранился ли семейный архив Павла Георгиевича Бойкова? Полагаю жил он в последние годы жизни в Москве? Особенно интересует, есть ли фотографии П.Г. Бойкова с пензенским велосипедом подаренным ему в 1929 году? Ведь это была первая пробная партия велосипедов (50 шт.).

Сообщений: 28

• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3

Вернуться в Музеи Пензенского края

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3