О Тарханах

Сообщений: 20

• Страница 2 из 2 • 1, 2

Re: О Тарханах

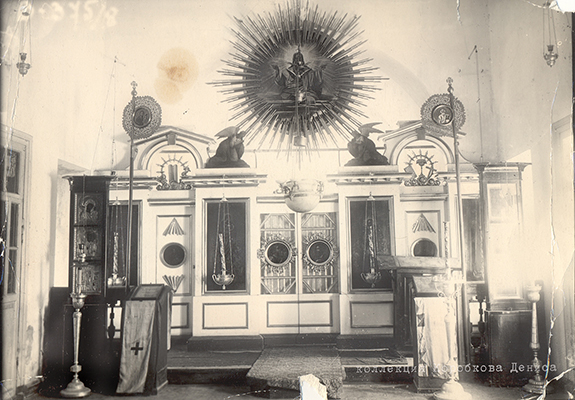

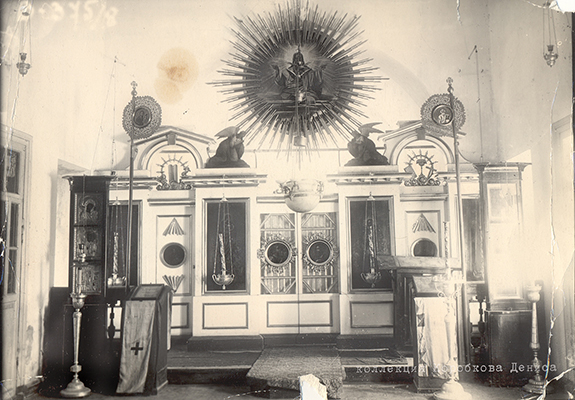

Старая фотография из коллекции Дениса Коробкова "Алтарь в церкви Марии Египетской" на его страничке https://vk.com/public190757438 стала поводом представить несколько фотографий из своего архива об этом объекте музея-усадьбы "Тарханы".

Re: О Тарханах

Районная газета "Сельская новь" г.Белинский Пензенской области от 3 июля 2020 года

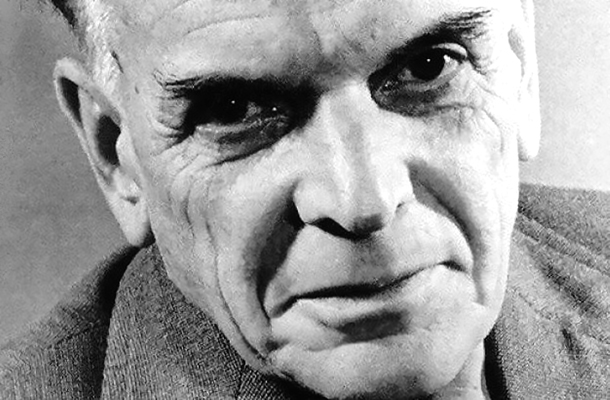

Пётр Фролов: «Родился я в Чембаре, а жизнь отдал Тарханам…»

Главная профессия – литератор

– Что за интерес к моей личности? – услышала я в трубке телефона знакомый голос Петра Андреевича.

«Русский писатель, педагог и литературовед, краевед...» – перечисляет его «ипостаси» Википедия. Для нас он ещё и земляк! Это именно ему доверили написать первую книгу о городе Белинском. Он был в то время уже довольно-таки известным автором многих литературных статей.

– У меня семь братьев и одна сестра, и только я родился в Чембаре, – говорит Пётр Андреевич и продолжает: – А жизнь отдал Тарханам.

90 лет прожил Фролов, как он сам говорит, в деревенских условиях, и трудно себе представить, что в его маленьком домике однажды пять часов кряду просидел за душевной беседой нобелевский лауреат Акира Судзуки из Японии – таков масштаб личности этого человека.

Всякий раз, когда бываю на празднике поэзии в Тарханах, прохожу мимо дома Петра Андреевича. Иногда удаётся встретиться с ним, и на душе становится приятно, как будто не зря побывала на лермонтовской земле. В этом году и День поэзии у нас – онлайн из-за заморской заразы. Задаю вопросы писателю по телефону. «Ты только не части! (с ударением на последнем слоге – Т.С.), – предупреждает он, – говори чётко и меньше слов!»

Как бы ещё научиться у Фролова этой краткости, которая, как известно, сестра таланта! Петра Андреевича вообще лучше слушать, не задавая вопросов, когда он говорит о том, что волнует его именно сейчас. А волновать его может всё:

– Интересно услышать о Лермонтове, а также о том, где пашут, что сеют. У меня нет равнодушия. Я уже не вижу ни одной буквы, ослеп. Много лет пользуюсь слуховым аппаратом. Живу один. Четыре дня в неделю ко мне приезжает брат Анатолий, часто заходят мои ученики. Читают новинки, рассказывают, так что я не отстаю.

– А что вас укрепляет?

– У меня зарядка – мои статьи о Лермонтове. Надо заниматься развитием своей личности так, как делал это поэт. Мы должны держаться за тех, кто создал нашу культуру, кто укреплял нашу нравственность.

В одном из небольших рассказов, который называется «День рождения», Пётр Андреевич описал свой личный праздник. В этот день он обычно отправлялся на прогулку по окрестностям села с одним желанием – побыть наедине с любимыми местами: «Однажды восход встретил уже в четырёх километрах от села. Я не стал дожидаться, как высохнет роса, свернул в ячменное поле: за ним, из-за соседнего Щепотьева, всходило алое светило». Пройдя двадцати-тридцатикилометровый круг, на закате возвращался домой… «Если моросил продолжительный дождь, я с не меньшим удовольствием бродил в резиновых сапогах и плаще с капюшоном. Правда, уходил не столь далеко. А потом уединялся в пустом сарае, где на сухом сене валялся до конца дня, спал, а, проснувшись, читал любимые книги о животных и птицах». Автор этих строк заключает свой рассказ бунинским стихотворением, в котором есть и ответ на вопрос Господа «сыну блудному»: «Был ли счастлив ты в жизни земной?»

– Главная моя профессия: литератор, историк, в смысле открытия и поиска новых сведений о великом поэте, – отвечает на мой краткий вопрос лермонтовед. – Пришёл к Лермонтову в 1977 году, на сорок восьмом году жизни. И так вышло, что до сих пор занимаюсь им.

Само название одной из наиболее известных книг Фролова «Лермонтовские Тарханы» говорит о неразрывно и навечно слившихся имени поэта и его родины. «…его (Лермонтова – Т.С.) укрепляла в трудной судьбе мысль, что где-то есть родной дом, милые Тарханы, которые ждут его и готовы всегда с радостью принять дорогого сына в свои объятья».

Свидетель открытия музея-заповедника

В разные годы Пётр Андреевич был то учёным секретарём, то заведующим сектором массовой работы, то старшим научным сотрудником музея-заповедника. В 2011 году ушёл на пенсию. Свои изыскания, наработки он излагал в книгах, к которым относился с большой требовательностью. Сценарий его «Тарханской свадьбы» не раз разыгрывался не только на сцене Лермонтовского Дома культуры, в соседних сёлах, но и даже в Москве, был снят фильм, а ученик Фролова – Виктор Малязёв опубликовал сценарий в книге «Осенние цветы». Уже много лет в музее-заповеднике каждую субботу по этому сценарию, теперь немного изменённому, разыгрывается свадьба. С «Тарханской свадьбой» у Петра Андреевича связаны воспоминания о его жене – Любови Александровне. Она часто выступала со сцены, пела вместе с музейными работниками. Тарханский фольклор писатель собирал исподволь, записывая песни и воспоминания за старожилами. Он тепло вспоминает в связи с этим Марию Кузнецову, Антонину Самохину и многих других односельчан.

К слову, ещё работая в школе, он делал театральные постановки. Особенно любил лермонтовского «Мцыри».

– Одно время Мцыри играл Саша Щербаков. Красавец! Жаль, безвременно ушёл из жизни. Помню, как прекрасно читал Виктор Малязёв. Инсценировали к Дню Победы военные песни, к примеру, «На безымянной высоте».

– А с какого времени вы помните музей?

– С 30 июня 1939 года, когда мальчишкой смотрел на центральной площади села на праздник, посвящённый его открытию. Шатры, карусели, конфеты… Настоящий был праздник! Помню отлично и первого директора Александра Ивановича Храмова. Он отличался ото всех. В вышитой рубашке, накинутом на плечи пальто. Очень серьёзный. Никогда не смеялся, никого не перебивал. Не курил. Очень спокоен, немногословен. Не очень он счастлив был в личной жизни. Все силы отдавал музеям Лермонтова и Белинского. В 1938 году его усилиями была закончена новая плотина, и разлилось, по нашим понятиям, море! Помню, как он прошёл плотиной, поглядел вокруг и негромко, оглядывая водную гладь пруда и всё небо, отразившееся в нём, сказал сам себе: «Океан!» Когда ему по возрасту уже трудно было ходить из Чембара 18 километров пешком, его сменил на посту Корнилов. Александр Иванович ходил на работу мимо нашего дома. В понедельник утром шёл с мешочком продуктов, которые нёс себе на неделю, а в субботу возвращался в Чембар. Как замечательно он говорил о нашей культуре! Чисто, откровенно. Его выступления можно было услышать на революционные праздники.

– Какая картинка возникает у Вас перед глазами, когда Вы вспоминаете музей того времени?

– В окошко смотришь – церковь, дом ключника, а напротив – кирпичное здание конюшни. Теплица.

С любовью к Лермонтову

Пётр Андреевич рассказывает, как постепенно музейный комплекс расстраивался. Мы параллельно говорим также о музейной работе и о книгах, им созданных. К примеру, о своей книге «А.И.Куприн и Пензенский край» Фролов пишет, что создавалась она легко, много нашлось необходимого фактического материала.

– Как-то лежало на поверхности, тем более что эпоха более близкая. А вот лермонтовская эпоха – далёкая.

И вот здесь разговор неизменно переходит на бабушку Лермонтова, Елизавету Арсеньевну.

– Может не нравиться, что я разрушаю ореол над ней. Но ведь она была живой, нормальный человек, и с пороками, и с хорошими качествами, как и все люди, а её внук был гениальным Лермонтовым. Ко времени замужества дочери и смерти её мужа она подобрала всё под себя.

Пётр Андреевич на память приводит цитаты из писем, как будто сам был свидетелем тех далёких событий, которые разыгрывались в тарханской усадьбе. Не раз он цитирует мне и стихотворение Лермонтова «Ужасная судьба отца и сына / Жить розно и в разлуке умереть». Об изысканиях на эту тему рассказывает одна из самых ярких книг лермонтоведа «Создание и крушение семьи Лермонтовых». Пётр Андреевич говорит о несчастной судьбе Лермонтова: о смерти матери, о вынужденной разлуке с отцом, который, конечно же, тоже страдал, и о том, как Елизавета Арсеньевна заботилась о своём внуке. Однако, по мнению Фролова, Юрий Петрович, несмотря на стеснённые обстоятельства, приберёг деньги сыну, а в своём прощальном письме к нему сказал и о том, что любил его бабушку как мать любимой им женщины. Фролов приводит по памяти документы, цитирует наизусть современников Лермонтова и горячо убеждает слушателя в том, что занимает его вот уже столько лет. Одна только цитата из письма юнкера, просмеявшего карету Арсеньевой, была явно заимствована из гоголевских «Мёртвых душ», где с иронией описывается повозка Коробочки. У наших читателей есть замечательная возможность прочитать книгу Фролова в бумажном варианте в библиотеке!

И это тоже о нём

К сожалению, телефонные разговоры, сколь бы ни были они долгими, заканчиваются на самом интересном месте. А вот о чём говорил Пётр Андреевич с другими интервьюерами. Обаятельнейшая женщина, жена Виктора Малязёва, Галина как-то беседовала с Петром Андреевичем. Он рассказал ей и о том далёком времени, когда ходил с братом в школу с одним портфелем на двоих и одноклассники называли их «братья-фролики», а ещё о том, как, уже став учителем, боялся зайти в класс и забывал все слова. А потом появлялось, как у актёра, вдохновение и удовольствие от работы.

Профессор Щеблыкин написал, что всегда радуется успехам Петра Андреевича как музейного работника и учёного: «К краеведению он подходит как литературовед, а к литературоведению непременно с учётом, причём очень тщательным, краеведческого материала».

«Такие люди, как Пётр Андреевич Фролов, – корень и духовная основа русской культуры, черпающие силу и знание в своих народных истоках», – сказала заведующая отделом поэзии журнала «Сура» Лидия Терёхина.

Дорогой Пётр Андреевич! Сколько лет Вы дружите с нашей редакцией! Мы помним, что Ваш рассказ «Осенние цветы» был впервые опубликован в «районке». В каждом разговоре с Вами столько мудрости и простоты, искренности и внимания к другому человеку, что поневоле начинаешь ощущать радость жизни так, как это делаете Вы. Спасибо за Ваш оптимизм и Вашего Лермонтова – живого, гениального и в то же время любимого всеми тарханцами великого земляка.

Татьяна Степанова.

Re: О Тарханах

Сообщение 27 07 2021

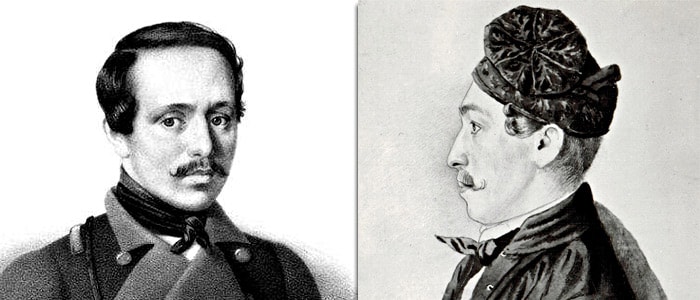

Из фондов ГА РФ: Михаил Лермонтов – три страницы жизниПОДАРОК ИМПЕРАТОРУ

Известно, что 23-летний корнет лейб-гвардии гусарского полка Михаил Лермонтов обвинялся чуть ли не в попытке подрыва монархии. Написанное молодым офицером сразу же после гибели Александра Пушкина стихотворение «На смерть поэта» вызвало негодование императора Николая I.

«Вступление к этому сочинению дерзко, а конец – бесстыдное вольнодумство, более чем преступное», – говорилось в докладной записке, поданной государю, который начертал резолюцию: «Старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он…».

А дальше была гауптвахта и ссылка в драгунский полк на Кавказе, где велись боевые действия. Ссылка закончилась гибелью поэта, также как у Пушкина, на дуэли.

Между тем, несмотря на гнев самодержца, в императорской семье знали и много читали молодого опального поэта Лермонтова. Некоторые строки его стихов переписывала в свои дневники сама императрица, зачитывались кавказскими сюжетами дети и особенно наследник Александр, позже ставший императором.

Интерес к Лермонтову у Александра II не угас и спустя много лет. Зная об этом, некая Елизавета Егоровна Назарова 24 ноября 1873 г. написала императору письмо, в котором благодарила за данные им средства на поездку в Италию и на Кавказ для лечения дочери.

«В знак моей сердечной признательности я Вам делаю подарок; я кладу его у Ваших ног и прошу Вас его принять на память обо мне. Этот рисунок сделан рукой великого поэтического гения России, знаменитого поэта Лермонтова, автора "Демона", "Думы", «Молитвы» и столь же прекрасных вещей. Известно, что поэт любил рисовать и занимался этим очень старательно. Маленькая записка, приложенная здесь, расскажет Вам о происхождении. Можно навести справки у Господина Солоницкого, который еще жив, учителя рисования Лермонтова, но я надеюсь, Вы поверите мне на слово. Такой рисунок, подписанный поэтом, есть в Публичной библиотеке Петербурга. Рисунок, очень похоже исполненный и сохраняемый в витрине, имеет собственноручную подпись и дату. Буду счастлива, если мое приношение будет Вам приятно, воспитанник Жуковского должен любить великих русских поэтов и интересоваться, чем они занимались. Прощайте, Государь! Я повторяю слова благодарности и целую Ваши руки с глубоким уважением»...

К письму прилагался рисунок и пояснительная записка, написанная по-русски автором письма: «Учитель рисования Солоницкий дал этот рисунок своей ученице, художнице Юлии Антоновне Бальтус, которая в свою очередь подарила его своей приятельнице Елизавете Егоровне Назаровой. Солоницкий еще жив, по крайней мере был жив недавно, он живет в Москве, у своего сына Солоницкого, директора одной из Московских классических гимназий. Юлия Антоновна Бальтус живет как в Москве, у княгини Голицыной (бывшей цыганки) на Пречистенке, в доме кн. Голицына».

В настоящее время письмо, записка и рисунок пастелью на сероватой бумаге хранятся в Государственном архиве Российской Федерации в фонде рукописного отделения библиотеки Зимнего дворца.«ДЕМОН» ПОД ПОПЫТКОЙ ЦЕНЗУРЫ

Это вырезка из газеты «Речь» – одной из крупнейших дореволюционных российских газет, выходившей в 1906–1918 гг. (после октября 1917 г. и до августа 1918 г. под другими названиями). «Речь» была органом леволиберальной Конституционно-демократической партии («кадетов»). Ти¬раж – около 40 тыс. экз., что по тем временам было очень немало. У редакции имелись отделения и корреспонденты более чем в 50 городах Российской империи. Вплоть до Февральской революции «Речь» оставалась одной из наиболее популярных и влиятельных оппозиционных газет.

Фактическим редактором и ведущим публицистом издания был лидер кадетской партии, впоследствии министр иностранных дел Временного правительства и видный деятель эмиграции Павел Николаевич Милюков.

Газетная вырезка отложилась в архивном фонде Василия Васильевича Водовозова (1864–1933) – публициста, юриста и экономиста, автора статей по социально-экономической и политической истории, члена Центрального комитета левой Трудовой народно-социалистической партии. В 1923 г. Водовозов остался в эмиграции, не вернувшись из научной командировки.

Упоминаемый в заметке Сергей Евлампиевич Виссарионов (1867–1918) – юрист, заметный деятель политического сыска, исправляющий должность вице-директора в 1908–1910 гг. и 1912–1913 гг. Департамента полиции Министерства внутренних дел, с 1913 г. – член Совета Главного управления по делам печати Российской империи.

Очевидно, публикация в «Речи», впрочем, как и попытки цензурировать творчество Михаила Лермонтова, никаких последствий не имели и отражали лишь настроения отдельных реакционно настроенных деятелей. Судя по тому, что либеральная «Речь» в дальнейшем не возвращалась к этой теме, высказанные «предложения» должного позитивного отклика не нашли.МИЛЮКОВ И ЛЕРМОНТОВ

Среди материалов Российского зарубежного исторического архива в Праге, поступивших в СССР как дар чехословацкого правительства, имеется значительное количество документов, касающихся Павла Николаевича Милюкова.

Начиная с 1890-х гг. и вплоть до Октябрьской революции 1917 г. Павел Милюков занимал одно из видных мест в культурной и общественно-политической жизни России. Его научные работы выдвинули его в первый ряд русских историков. Как политический деятель, он принимал руководящее участие в сплочении и организации либерально-демократических течений, с 1905 г. стал общепризнанным лидером образовавшейся тогда и быстро приобрётшей большое влияние Конституционно-демократической партии. Наконец, в образованном при его участии Временном правительстве первого состава он занимал пост министра иностранных дел.

Милюков стал заметной фигурой в эмиграции, писал серьёзные аналитические статьи, работал над книгами (библиографический перечень его научных трудов составляет около 40 машинописных страниц), редактировал газету, принимал активное участие в жизни русских деятелей культуры, оказавшихся за границей.

В течение двадцати лет возглавляемые Милюковым «Последние новости» играли важную роль в культурной жизни эмиграции, объединяли вокруг себя лучшие литературные и публицистические силы русского зарубежья. Достаточно назвать имена тех, чьи произведения регулярно появлялись на страницах газеты: И.А. Бунин, М.И. Цветаева, В.В. Набоков (Сирин), М.А. Алданов, Саша Черный, В.Ф. Ходасевич, К.Д. Бальмонт, А.М. Ремизов, Н.А. Тэффи, Б.К. Зайцев, H.H. Берберова, Г.В. Иванов, И.В. Одоевцева, Дон Аминадо, А.Н. Бенуа, С.М. Волконский, Е.Д. Кускова, С.Н. Прокопович и многие другие.

Интерес представляет обширная коллекция газетных вырезок из русских, советских и эмигрантских газет, посвящённая творчеству Михаила Лермонтова. В этом досье, хранящемся в Государственном архиве Российской Федерации (Ф. 5856, оп. 1), насчитывается 354 статьи, опубликованные о великом русском поэте с 1884 г. по 1938 г.

Коллекция собранных Милюковым вырезок о Лермонтове, – разумеется, совершенно различных и подчас даже противоречивых по содержанию, – тем не менее даёт представление о месте, которое занимал великий поэт в духовной жизни российского общества – на родине и в эмиграции.

Тарбеев Вячеслав Алексеевич,

Государственный архив Российской Федерации

М.Ю. Лермонтов. Портрет турецкого посланника в Петербурге Февзи Ахмет-паши. 1833 г. Бумага, пастель. ГА РФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 2969. Л. 1.

Re: О Тарханах

Сообщение 27 07 2021 https://vk.com/rusarchives

27 июля 2021 года исполняется 180 лет со дня смерти Михаила Юрьевича Лермонтова

Дуэль с отставным майором Гребенского казачьего полка Н.С. Мартыновым, ставшая причиной гибели 27-летнего поэта, была уже третьей на его счету. За год до этих событий, летом 1840 г. вследствие дуэли с Эрнестом де Барантом, атташе французского посольства в Петербурге и сыном французского посла, Лермонтов был переведен из Лейб-гвардии гусарского полка, где он служил, в 77-й Тенгинский пехотный полк, дислоцировавшийся на Кавказе.

10 июня 1840 г. поэт приехал в Ставрополь, где располагалась в то время главная квартира командующего кавказской линией. Благодаря своему географическому положению, Ставрополь стал перепутьем, откуда командированные в этот край военные разъезжались в положенный срок по разным направлениям: одни продолжали путешествие в Грузию, другие выезжали на левый или правый фланг русских войск на Кавказе.

По воспоминаниям тенгинцев, старший адъютант штаба обычно спрашивал, куда желает быть направленным тот или иной офицер, и сообразно его желанию производилось назначение. Предполагалось, что Лермонтов будет направлен на правый фланг, в гарнизон одного из укреплений черноморской береговой линии, что не сулило никаких боевых впечатлений, которых поэт так жаждал. Поэтому он выхлопотал себе назначение на левый фланг, где в это время начиналось общее восстание горцев, возглавляемое Шамилем. Для усмирения откликнувшихся на призыв знаменитого имама чеченцев в крепости Грозной был сформирован отряд генерал-лейтенанта А.В. Галафеева, к которому и был прикомандирован поручик Лермонтов.

В первом же крупном столкновении с горцами у реки Валерик 11 июля 1840 г. Лермонтов проявил отменную выдержку и храбрость, о чем начальник его отряда в своем донесении к генерал-адъютанту П.Х. Граббе от 8 октября писал так:

«Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик, имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда обо всех ее успехах, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы» (из книги поручика Д.В. Раковича «Тенгинский полк на Кавказе. 1819-1846 гг.», выпущенной в 1900 г. к 200-летию полка).

Сам поэт посвятил тем событиям стихотворение «Валерик», в котором превосходно передал атмосферу боя.

Своей «особенной расторопностью, верностью взгляда и пылким мужеством» поэт сразу обратил на себя внимание командования, и в октябре того же года был назначен командиром отряда «охотников», прозванного вскоре «лермонтовским отрядом». «Невозможно было сделать выбора удачнее, – отмечал в очередном донесении А.В. Галафеев, – всюду поручик Лермонтов первый подвергался выстрелам хищников и во главе отряда оказывал самоотвержение выше всякой похвалы».

Завершив осенью 1840 г. военные экспедиции в Малую и Большую Чечню, русские войска отошли в Пятигорск, откуда спустя некоторое время Лермонтов отправился к месту своей дальнейшей службы в станицу Ивановскую, а через короткое время – в трехмесячный отпуск в Петербург. 9 мая 1841 г. он вернулся в Ставрополь и должен был отправиться для продолжения службы в свой прежний отряд, но по дороге к месту его дислокации заболел лихорадкой. По совету врача и с разрешения коменданта поэт вынужден был остаться в Пятигорске.

В фонде М.Ю. Лермонтова в РГАЛИ сохранилось медицинское свидетельство, выданное «Пятигорского военного госпиталя ординатором лекарем титулярным советником Барклаем де Толли» 15 июня 1841 г., ровно за месяц до гибели поэта на дуэли (по старому стилю она произошла 15 июля), – он же впоследствии осматривал тело погибшего поэта. В этом документе сказано следующее:

«Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьев сын Лермонтов, одержим золотухою и цинготным худосочием, сопровождаемым припухлостию и болию десен, также изъязвлением языка и ломотою ног, от каких болезней г[осподин] Лермонтов, приступив к лечению минеральными водами, принял более двадцати горячих серных ванн, но для облегчения страдания необходимо поручику Лермонтову продолжать пользование минеральными водами в течение целого лета 1841 года, остановленное употребление вод и следование в путь может навлечь самые пагубные последствия на его здоровия» (РГАЛИ, ф. 276, оп. 1, ед. хр. 92, л. 1).

Так М.Ю. Лермонтов остался в Пятигорске. К этому моменту здесь уже находилось немало петербургских знакомых поэта, преимущественно гвардейских офицеров, приехавших сюда для участия в военных действиях и в ожидании их начала проводивших время за шумными обедами и ужинами, нередко перераставшими в настоящие кутежи, и конными прогулками.

О жизни Лермонтова в Пятигорске и о самой дуэли сохранилось не так много свидетельств, как можно было предполагать для события такого масштаба. Наиболее объективными и выдержанными из них по праву считаются воспоминания князя А.И. Васильчикова «Несколько слов о кончине М.Ю. Лермонтова и о дуэли его с Н.С. Мартыновым», опубликованные спустя 30 лет после описываемых событий в № 1 журнала «Русский архив» за 1872 г.

Будучи приятелем и секундантом поэта, А.И. Васильчиков полагал, что «печальный исход был почти неизбежен при строптивом, беспокойном его нраве и при том непомерном самолюбии или преувеличенном чувстве чести (point d'honneur), которое удерживало его от всякого шага к примирению».

По свидетельству Васильчикова, причиной дуэли стала острота, отпущенная Лермонтовым в адрес Н.С. Мартынова на вечере у генеральши Верзилиной и его собственная реплика в ответ на упрек оскорбленного офицера: «потребуйте у меня удовлетворения», ставшая косвенным приглашением к вызову. Поскольку шагов к примирению ни от одной из сторон не последовало, вечером 15 июля (27 июля по новому стилю), участники дуэли и их секунданты отправились на роковую встречу.

«…Но и тут в последнюю минуту мы, и я думаю сам Лермонтов, были убеждены, что дуэль кончится пустыми выстрелами и что, обменявшись для соблюдения чести двумя пулями, противники подадут себе руки и поедут... ужинать, – писал А.И. Васильчиков. –

Когда мы выехали на гору Машук и выбрали место по тропинке, ведущей в колонию (имени не помню), темная, громовая туча поднималась из-за соседней горы Бештау.

Мы отмерили с Глебовым тридцать шагов; последний барьер поставили на десяти и, разведя противников на крайние дистанции, положили им сходиться каждому на десять шагов по команде “марш”. Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мартынову, я другой Лермонтову, и скомандовали: “Сходись!” Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В эту минуту, и в последний раз, я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения ни взад, ни вперед, не успев даже захватить больное место, как это обыкновенно делают люди раненые или ушибленные. Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом — сочилась кровь, пуля пробила сердце и легкие».

Вскоре после дуэли разразилась страшная гроза, «перекаты грома пели вечную память новопреставленному рабу Михаилу». Вывезти тело поэта с места дуэли удалось лишь ближе к полуночи, а на следующий день состоялись похороны. По случайному стечению обстоятельств на водах в это время оказались представители всех полков, в которых Лермонтов служил в разные годы своей жизни, – Нижегородского, Тенгинского, Лейб-гвардии гусарского и Гродненского гусарского. На своих плечах офицеры вынесли из дома гроб с телом поэта в мундире Тенгинского пехотного полка и донесли его до уединенной могилы на кладбище.

Позднее бабушке Лермонтова, Е.А. Арсеньевой, разрешено было перенести его тело в Пензенскую губернию и похоронить рядом с могилой матери. А в Пятигорске, по всероссийской подписке ему в 1889 г. был воздвигнут памятник. На его открытии присутствовала и делегация от Тенгинского полка, в котором поэт провел последние месяцы своей жизни, возложившая к памятнику знаменитому однополчанину искусный серебряный венок.

Ксения Яковлева,

Российский государственный архив литературы и искусства

М.Ю. Лермонтов. Рисунки на обороте листа с черновым автографом стихотворений «Никто моим словам не внемлет...», «Мое грядущее в тумане...». [1837 г.] Бумага, чернила. РГАЛИ, ф. 276.

Re: О Тарханах

Добрый день!

Послушаем передачу на Радио-Пенза, разговор о балах http://radiodk.ru/dom-kultury/dvoryanskie-baly-19-veka-i-ix-rekonstrukciya-v-lermontovskom-muzee-zapovednike-tarxany-rasskazyvaet-galina-davydkina.html

Дворянские балы 19 века и их реконструкция в Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы». Рассказывает Галина Давыдкина.

Послушаем передачу на Радио-Пенза, разговор о балах http://radiodk.ru/dom-kultury/dvoryanskie-baly-19-veka-i-ix-rekonstrukciya-v-lermontovskom-muzee-zapovednike-tarxany-rasskazyvaet-galina-davydkina.html

Дворянские балы 19 века и их реконструкция в Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы». Рассказывает Галина Давыдкина.

Re: О Тарханах

Продолжение. Материал взят со странички на Проза.ру Ирины Скляровой https://proza.ru/avtor/irena2007&book=27#27

Ирина СкляроваКто ещё стрелял в Лермонтова? ч. 13

Мы со школьной скамьи знаем, что в Лермонтова стрелял Мартынов. От его пули он скончался.

Повод к дуэли был мелочный: Лермонтов неудачно пошутил. Они были давнишними друзьями.

Пушкин с Кюхлей тоже стрелялись на дуэли из-за колкой шутки поэта: «…и кюхельбекерно и тошно».

Михаил Юрьевич не придал дуэли важного значения, заявив, что в «дурака он стрелять не будет».

Хотя к тому времени дуэли были запрещены, но господа дворяне часто выходили к барьеру пощекотать себе нервы. В основном стреляли в воздух или промахивались.

Я, зная характер русских офицеров, засомневалась, чтобы майор русской армии убил своего друга из-за ерунды. Мы привыкли читать яркие и подробные описания оскорблений и состояние обиженного. Создаётся впечатление, что Мартынов был не храбрым рубакой, а капризной и вздорной барышней, не способной ответить на колкость.

Все мы знаем, что Лермонтов выстрелил в воздух, а вот Мартынов, судя по выводам экспертов, промахнулся.

В акте освидетельствования тела поэта записано, что пуля попала в правый бок под нижнее, 12-е ребро, а вышла между 5-м и 6-м ребрами с противоположной, левой стороны грудной клетки, почти у левого плеча навылет под углом около 35 градусов к горизонту.

Противники стояли на ровной площадке, которую выбрали секунданты на горе Машук.

Неоднократно я была на месте дуэли М.Ю.Лермонтова и знаю не понаслышке, а по утверждению специалистов, что место дуэли обозначено неправильно.

Там, где стоит обелиск – это не точное обозначение дуэли.

Дуэль происходила ниже обозначенного места, на площадке, заросшей с одной стороны кустарником, а с другой стороны имевшей покатый склон, что являлось идеальной позицией для стрельбы.

В 1952 году советский писатель Константин Паустовский написал повесть «Разливы рек» о Лермонтове.

В ней он описал одного солдата, служившего в Пятигорске. Этот солдат был метким стрелком. Однажды он получает приказ от своего командира полка о том, что должен убить государственного преступника во время поединка.

Солдат, не задумываясь, выполняет приказ. Его сразу переводят в другую часть, а потом и вовсе отправляют в отставку.

Спустя много лет служивый от дочки узнаёт про смерть поэта и признаётся в его убийстве.

Константин Паустовский записал это со слов потомков этого солдата. http://www.proza.ru/2019/02/20/684

Re: О Тарханах

Добрый вечер! Небольшое дополнение, воспоминание Сергея Николаевича Мартынова об отце.

[img]http://images.xn--b1aebbi9aie.xn--p1ai/foto/27_musei/Tarhan/Mtmory_ Martinov.pdf

Сообщений: 20

• Страница 2 из 2 • 1, 2

Вернуться в Музеи Пензенского края

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2