ЗИФ - территория трудовой доблести в годы войны

Re: Трудовая Пенза в 1941 - 1945 ГГ.

Добрый день! Прошёл замечательный праздник, поговорим о буднях.

Таких фильмов было в начале 70-х прошлого столетия не более пяти. Потом административно-партийная номенклатура переформировалась и больше больные вопросы в обществе кинематограф не затрагивал. В данном фильме прекрасно были сыграны роли руководителей линейного и среднего звена, показана их шкурная рефлексия. Я был свидетелем в нескольких случаях, когда мастера и начальники цехов наводили сплетни на активных рабочих в бригадах, подрывали здоровых климат в производстве. Сейчас это вполне нормальное явление. Капитализм, однако. Как сказал бы мой друг "чукча".

Сообщение Николай Васильевич » 06 марта 2023, 15:59

В фильме раскрыта жизнь живого организма-завода, во всём её разнообразии и весьма реально представлена вся “химия” взаимоотношений ...

Таких фильмов было в начале 70-х прошлого столетия не более пяти. Потом административно-партийная номенклатура переформировалась и больше больные вопросы в обществе кинематограф не затрагивал. В данном фильме прекрасно были сыграны роли руководителей линейного и среднего звена, показана их шкурная рефлексия. Я был свидетелем в нескольких случаях, когда мастера и начальники цехов наводили сплетни на активных рабочих в бригадах, подрывали здоровых климат в производстве. Сейчас это вполне нормальное явление. Капитализм, однако. Как сказал бы мой друг "чукча".

- Николай Васильевич

- Участник

-

- Сообщений: 400

- Зарегистрирован: 04 дек 2019, 22:02

- Имя:

Re: Трудовая Пенза в 1941 - 1945 ГГ.

Знакомя Вас с Кругловым и его трудовыми успехами, я постеснялся поделиться мыслью, которая долгое время не даёт покоя. А, постеснялся вот почему - скажет кто нибудь - вот дед сеет крамолу. Меня под микитки и в узилище, на старости-то лет. Но вот размещая плакаты к 8 Марта и придумывая к ним текстовое сопровождение, подумалось - ведь читают-то мои сообщения единомышленники, другим просто неинтересно. Да и крамольного-то ничего нет.

В самом начале этой рубрики ,“ЗИФ в годы войны”, я познакомил с ситуацией в Наркомате Боеприпасов и на ЗИФе. Ситуация была неприглядная - запредельный уровень брака, повальное невыполнение плана, хаос и бесхозяйственность. Было это в 1939 и 1940 годах.

И вот пришла беда. И началось!!! Брак исчез, план перевыполняется, технологии тут же стали передовыми, прогресс шагает семимильными шагами, выработка за счёт этого увеличилась в разы, вместо кадровых рабочих стали работать мобилизованные из колхозов молодые женщины и подростки из ФЗО... - вот оказывается чего не хватало заводу. Война - подвиг.

Закончилась война. Ушли женщины (не надо их столько), подростки выросли и некоторые остались на заводе, вернулись с фронта кадровые рабочие и вот тут-то казалось бы - сейчас попрём!!! Но - не тут-то было! Снова брак, снова невыполнение плановых заданий, трудовая дисциплина “ниже плинтуса”, расслабились, и так до самой тризны завода - всегда борьба. Принимал участие в этой борьбе и я.

Вопрос: - почему в благоприятных, по сравнению с военными годами, в тепличных условиях никто не смог достичь того уровня выработки в 300 400%%? Хотя в 60-х произошла замена изношенного в годы войны оборудования, “причесали” технологии, стали поступать более подготовленные и обученные кадры... Я уж не говорю о “тысячниках” и “двухтысячниках”.

Я ответа не нашёл. А крамола - что-то тут не так.

И моя писанина тут - это не лакированная история по единому учебнику истории, это реальные истории, настоящие люди и живые истории. Давайте сохранять историю вместе!

В самом начале этой рубрики ,“ЗИФ в годы войны”, я познакомил с ситуацией в Наркомате Боеприпасов и на ЗИФе. Ситуация была неприглядная - запредельный уровень брака, повальное невыполнение плана, хаос и бесхозяйственность. Было это в 1939 и 1940 годах.

И вот пришла беда. И началось!!! Брак исчез, план перевыполняется, технологии тут же стали передовыми, прогресс шагает семимильными шагами, выработка за счёт этого увеличилась в разы, вместо кадровых рабочих стали работать мобилизованные из колхозов молодые женщины и подростки из ФЗО... - вот оказывается чего не хватало заводу. Война - подвиг.

Закончилась война. Ушли женщины (не надо их столько), подростки выросли и некоторые остались на заводе, вернулись с фронта кадровые рабочие и вот тут-то казалось бы - сейчас попрём!!! Но - не тут-то было! Снова брак, снова невыполнение плановых заданий, трудовая дисциплина “ниже плинтуса”, расслабились, и так до самой тризны завода - всегда борьба. Принимал участие в этой борьбе и я.

Вопрос: - почему в благоприятных, по сравнению с военными годами, в тепличных условиях никто не смог достичь того уровня выработки в 300 400%%? Хотя в 60-х произошла замена изношенного в годы войны оборудования, “причесали” технологии, стали поступать более подготовленные и обученные кадры... Я уж не говорю о “тысячниках” и “двухтысячниках”.

Я ответа не нашёл. А крамола - что-то тут не так.

И моя писанина тут - это не лакированная история по единому учебнику истории, это реальные истории, настоящие люди и живые истории. Давайте сохранять историю вместе!

- Николай Васильевич

- Участник

-

- Сообщений: 400

- Зарегистрирован: 04 дек 2019, 22:02

- Имя:

Re: ЗИФ - территория трудовой доблести в годы войны

Посчитал необходимым сделать некоторые пояснения к моим публикациям.

Внимательный читатель заметит, что в разных сюжетах об одном и том же приборе я употребляю различные термины, как то: “изделие” или “взрыватель”. В публикациях до 2000 года, об этом виде продукции (как и любой продукции военного назначения) нет их конкретного названия - невозможно определить, что же производили на том или ином предприятии. Так взрыватели называли “пиротехническими изделиями”, “элементами выстрела” и т.п., хотя тут же рядом значились снаряды, гильзы, капсюльные втулки, мины и бомбы, и прочая продукция военного назначения.

На ЗИФе во все времена бытовал на всех уровнях термин - изделие номер такой-то.

С чем это связано? Боязнь “рассекретить” или незнание конкретно, что производят. Задался и я вопросом: - а знали-ли те 25 тысяч работников завода в годы войны, какой вид продукции они выпускают?

Думаю, что не знали. Знали - руководители завода, конструктора, технологи и некоторые рабочие сборочного цеха.

Попытаюсь объяснить в доступном формате.

В 1927 году был принят Закон о “секретности”, заводы выполняющие заказы для РККА стали “номерными”, ЗИФ стал именоваться - завод №50.

Военной продукции, которую выпускал завод №50, кроме “литерных” названий, например (условные) взрыватели РГМ или В-429, внутри завода им присваивали условные № №, допустим: РГМу - №6, а В-429 - №9 и так по всей номенклатуре продукции военного назначения т.е. (условным) 17 изделиям, - значит и 17 номеров. С этими номерами выпускалась и вся нормативно техническая документация завода. Эти номера значились и во внутризаводской переписке, на совещаниях, сопроводительных документах и т.п.. Рабочий на автоматном участке знал, что он обрабатывает дет.№17 изделия №6 и плановое задание на смену. И так по всему заводу. Конечного назначения обрабатываемой им детали рабочий не знал. Не все рабочие на окончательной сборке цеха 5”б” тоже знали, а если и знали, то молчали обременённые подпиской данной ими о неразглашении Государственной тайны.

На технологической документации которая была в технологических бюро производственных цехов (только на те детали, которые изготавливались в конкретном цехе) и выдавалась на рабочее место, не ставился гриф секретности, но выдавалась эта документация ответственным лицам под роспись. Изменения в эту документацию могли вносить только уполномоченные лица с указанием даты и подписи.

Сформулировать эти “постулаты” секретности не могу, слишком много времени прошло с того времени, когда в последний раз давал такую подписку. Опишу их так:

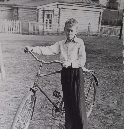

- никто не должен привлекаться дополнительно к порученной работе;

- никто не должен знать больше, чем ему положено;

- никто ничего не должен узнать, раньше, чем ему положено...

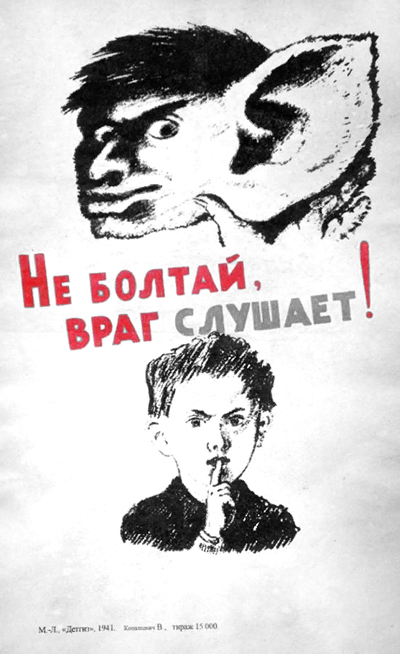

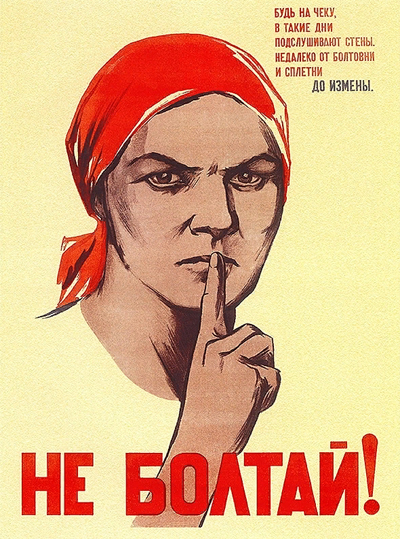

Если всё это выразить коротко, получится - “Не болтай!”.

Совсем иные требования к документам которыми обменивались предприятия с вышестоящими организациями и между собой, (которые не были знакомы с внутризаводской нумерацией изделий). Если в документе (письмо, телеграмма, техническая документация, отчёт завода или план заводу) указано название изделия РГМ или В-429 то обязан поставить гриф “Секретно”. Если указаны и название изделия и какие-либо цифры его выпуска, то уже ставится гриф “Сов. секретно”. Выполнялись эти документы не на отдельном листе бумаги, а специалистом-уполномоченным лицом в специальном журнале с пронумерованными и прошнурованными листами, скреплёнными печатью и в отдельной комнате без посторонних лиц. Печатался документ в специальном машбюро, отправлялся абоненту по специальной почте.

Таким образом информация была недоступна посторонним лицам, а уж тем более журналистам для средств массовой информации.

Поэтому читая некоторые публикации военного времени, воспоминания работников и ветеранов не приходится удивляться этой “разноголосице” в определениях выпускаемой продукции на том или ином предприятии.

Конечно играет роль и степень осведомлённости того или иного работника.

Приведу пример полученный на собственном опыте:

- подобную подписку я дал в 1965 году при поступлении на завод. Было мне 18 лет. Работать мне предстояло на секретном производстве (радиопроизводстве), в секретном цехе, в который допускались только работники цеха и специалисты отделов - курирующих это производство. Об этом времени в своих воспоминаниях подробно описал А.А. Галенко в виртуальном музее “ Достижения промышленности Пензенского края” ( доступен на “Пензоведе”). Я же ученик укладчика кабеля, а через 3 месяца - рабочий бригады, ничего не знал о назначении объекта. Знал только схему укладки сотен кабелей разных марок и назначения в прицепе - большего мне знать не положено и не доступно было. В цехе работал 4 года, но большего так и не узнал. Да и не стремился узнать - ведь подписку давал. Те кто знал больше у них и форма допуска была другая.

Уже работая в должности инженера - конструктора в отделе автоматизации и механизации, был направлен на временные работы в сборочный цех № 5”б” в качестве подсобного рабочего, штатные не справлялись. Из 120 работников отдела только у нескольких был допуск соответствующей формы. И нас троих самых молодых, “перспективных” и шустрых направили на “прорыв”. Было это в 1971 году, т.е. мой стаж работы на заводе составлял 6 лет. Я не знал, к этому времени, какой вид продукции производит завод. Только вот там катая тачки нагруженные узлами и деталями с участка на участок я догадался, что это за продукция, да и то лишь потому, что на военной кафедре изучали взрыватели и другие элементы боеприпасов, ВУС значилась как “Ремонт матчасти артиллерии, артснабжение и артвооружение”.

Доступ к конструкторской и технологической документации я получил лишь в 1977 году став начальником бюро действующих производственных мощностей и планировок - форма допуска к работе с этой документацией уже была иной. Жена до сих пор не знает чем я занимался на заводе, следуя принципу - меньше знаешь, крепче спишь, в этом убедил её - я.

Приказы, распоряжения, письма и т.п. имеющие гриф секретности не доступны работникам, если они не адресованы тебе вышестоящим руководителем.

Отсюда и многие “непонятки”. Слухи не более того.

Это сейчас спустя много лет и по причине того, что завод не производит уже ничего, я тут разоткровенничался с Вами.

Вот классический пример воспоминаний ветерана:

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ НАЧ, ЦЕХА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕТАЛЕЙ ВЗРЫВАТЕЛЕЙ В ГОДЫ ВОВ:

На второй день войны меня назначили начальником цеха изготовления всех мелких деталей, кроме деталей №1 и №2 корпуса взрывателя.

Взрыватель по сложности приравнивается к часовому механизму. Но часы, если остановятся, можно разобрать и установить причину остановки, а взрыватель работает только один раз и поэтому требования к изготовлению деталей очень высокие и бескомпромиссные. Это производство требовало очень высокой организации с железной технологической дисциплиной.

В цеху работало более трех тысяч человек, из них 90% женщины. Это изнурительный труд – очень тяжелый психологически. Мужики работали слесарями, наладчиками, заточниками, шорниками.

Только женщины, да и то – не каждая, были способны изготовлять детали взрывателя. Ко мне много приходило мужиков и просили меня, чтобы их женам дать другую работу. Они говорили, что женщины насквозь пропитались маслом. Они работали на автоматах индекс 112-118 с охлаждающей жидкостью – «веретенным маслом». Мужики там не выдерживали, так как у них появлялись нарывы на теле. У женщин, правда не у всех, таких нарывов не было потому, что на них было надето легкое платье без рукавов и тело было свободное.

Я принял меры, чтобы избавить тело прекрасных женщин-автоматчиц от запаха масла. В душевых создал все условия: мыться можно было очень тщательно хорошим мылом.

При Ванникове, который до конца войны был Наркомом боеприпасов, все производство было поставлено на конвейер. На заводах появились десятки километров конвейерных линий. У меня в цехе для изготовления 17 деталей было создано 1 080 метров конвейера.

Наш тыл в годы Великой Отечественной войны совершил невозможное – фронт был сполна обеспечен боеприпасами. Мы победили!

Источник: https://dnr-pravda.ru/istoriya-zasekrechennyj-direktor-donetskogo-tochmasha/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru

Я привёл этот пример с целью показать нашему читателю, что я вовсе не навязываю свою точку зрения на производство, не искажаю понимания и важности ситуации того времени, ну а уж если и искажаю, то только лишь потому, что не сумел разобраться в том или ином сюжете. Но это ж всего сюжет, который не влияет на историю события в целом.

Эту публикацию закончу фрагментом стихотворения Юрия Левитанского:

... “Ну что с того, что я там был.

Я всё забыл. Я всё забыл.

Не помню дат. Не помню дней.

Названий вспомнить не могу.” ...

Эти стихи на музыку положил Владимир Берковский, найдите и послушайте. Ведь в тылу был тоже фронт и эти фронтовики тоже многое забыли. Посему и делюсь тем, что, пока не забыл.

Внимательный читатель заметит, что в разных сюжетах об одном и том же приборе я употребляю различные термины, как то: “изделие” или “взрыватель”. В публикациях до 2000 года, об этом виде продукции (как и любой продукции военного назначения) нет их конкретного названия - невозможно определить, что же производили на том или ином предприятии. Так взрыватели называли “пиротехническими изделиями”, “элементами выстрела” и т.п., хотя тут же рядом значились снаряды, гильзы, капсюльные втулки, мины и бомбы, и прочая продукция военного назначения.

На ЗИФе во все времена бытовал на всех уровнях термин - изделие номер такой-то.

С чем это связано? Боязнь “рассекретить” или незнание конкретно, что производят. Задался и я вопросом: - а знали-ли те 25 тысяч работников завода в годы войны, какой вид продукции они выпускают?

Думаю, что не знали. Знали - руководители завода, конструктора, технологи и некоторые рабочие сборочного цеха.

Попытаюсь объяснить в доступном формате.

В 1927 году был принят Закон о “секретности”, заводы выполняющие заказы для РККА стали “номерными”, ЗИФ стал именоваться - завод №50.

Военной продукции, которую выпускал завод №50, кроме “литерных” названий, например (условные) взрыватели РГМ или В-429, внутри завода им присваивали условные № №, допустим: РГМу - №6, а В-429 - №9 и так по всей номенклатуре продукции военного назначения т.е. (условным) 17 изделиям, - значит и 17 номеров. С этими номерами выпускалась и вся нормативно техническая документация завода. Эти номера значились и во внутризаводской переписке, на совещаниях, сопроводительных документах и т.п.. Рабочий на автоматном участке знал, что он обрабатывает дет.№17 изделия №6 и плановое задание на смену. И так по всему заводу. Конечного назначения обрабатываемой им детали рабочий не знал. Не все рабочие на окончательной сборке цеха 5”б” тоже знали, а если и знали, то молчали обременённые подпиской данной ими о неразглашении Государственной тайны.

На технологической документации которая была в технологических бюро производственных цехов (только на те детали, которые изготавливались в конкретном цехе) и выдавалась на рабочее место, не ставился гриф секретности, но выдавалась эта документация ответственным лицам под роспись. Изменения в эту документацию могли вносить только уполномоченные лица с указанием даты и подписи.

Сформулировать эти “постулаты” секретности не могу, слишком много времени прошло с того времени, когда в последний раз давал такую подписку. Опишу их так:

- никто не должен привлекаться дополнительно к порученной работе;

- никто не должен знать больше, чем ему положено;

- никто ничего не должен узнать, раньше, чем ему положено...

Если всё это выразить коротко, получится - “Не болтай!”.

Совсем иные требования к документам которыми обменивались предприятия с вышестоящими организациями и между собой, (которые не были знакомы с внутризаводской нумерацией изделий). Если в документе (письмо, телеграмма, техническая документация, отчёт завода или план заводу) указано название изделия РГМ или В-429 то обязан поставить гриф “Секретно”. Если указаны и название изделия и какие-либо цифры его выпуска, то уже ставится гриф “Сов. секретно”. Выполнялись эти документы не на отдельном листе бумаги, а специалистом-уполномоченным лицом в специальном журнале с пронумерованными и прошнурованными листами, скреплёнными печатью и в отдельной комнате без посторонних лиц. Печатался документ в специальном машбюро, отправлялся абоненту по специальной почте.

Таким образом информация была недоступна посторонним лицам, а уж тем более журналистам для средств массовой информации.

Поэтому читая некоторые публикации военного времени, воспоминания работников и ветеранов не приходится удивляться этой “разноголосице” в определениях выпускаемой продукции на том или ином предприятии.

Конечно играет роль и степень осведомлённости того или иного работника.

Приведу пример полученный на собственном опыте:

- подобную подписку я дал в 1965 году при поступлении на завод. Было мне 18 лет. Работать мне предстояло на секретном производстве (радиопроизводстве), в секретном цехе, в который допускались только работники цеха и специалисты отделов - курирующих это производство. Об этом времени в своих воспоминаниях подробно описал А.А. Галенко в виртуальном музее “ Достижения промышленности Пензенского края” ( доступен на “Пензоведе”). Я же ученик укладчика кабеля, а через 3 месяца - рабочий бригады, ничего не знал о назначении объекта. Знал только схему укладки сотен кабелей разных марок и назначения в прицепе - большего мне знать не положено и не доступно было. В цехе работал 4 года, но большего так и не узнал. Да и не стремился узнать - ведь подписку давал. Те кто знал больше у них и форма допуска была другая.

Уже работая в должности инженера - конструктора в отделе автоматизации и механизации, был направлен на временные работы в сборочный цех № 5”б” в качестве подсобного рабочего, штатные не справлялись. Из 120 работников отдела только у нескольких был допуск соответствующей формы. И нас троих самых молодых, “перспективных” и шустрых направили на “прорыв”. Было это в 1971 году, т.е. мой стаж работы на заводе составлял 6 лет. Я не знал, к этому времени, какой вид продукции производит завод. Только вот там катая тачки нагруженные узлами и деталями с участка на участок я догадался, что это за продукция, да и то лишь потому, что на военной кафедре изучали взрыватели и другие элементы боеприпасов, ВУС значилась как “Ремонт матчасти артиллерии, артснабжение и артвооружение”.

Доступ к конструкторской и технологической документации я получил лишь в 1977 году став начальником бюро действующих производственных мощностей и планировок - форма допуска к работе с этой документацией уже была иной. Жена до сих пор не знает чем я занимался на заводе, следуя принципу - меньше знаешь, крепче спишь, в этом убедил её - я.

Приказы, распоряжения, письма и т.п. имеющие гриф секретности не доступны работникам, если они не адресованы тебе вышестоящим руководителем.

Отсюда и многие “непонятки”. Слухи не более того.

Это сейчас спустя много лет и по причине того, что завод не производит уже ничего, я тут разоткровенничался с Вами.

Вот классический пример воспоминаний ветерана:

На второй день войны меня назначили начальником цеха изготовления всех мелких деталей, кроме деталей №1 и №2 корпуса взрывателя.

Взрыватель по сложности приравнивается к часовому механизму. Но часы, если остановятся, можно разобрать и установить причину остановки, а взрыватель работает только один раз и поэтому требования к изготовлению деталей очень высокие и бескомпромиссные. Это производство требовало очень высокой организации с железной технологической дисциплиной.

В цеху работало более трех тысяч человек, из них 90% женщины. Это изнурительный труд – очень тяжелый психологически. Мужики работали слесарями, наладчиками, заточниками, шорниками.

Только женщины, да и то – не каждая, были способны изготовлять детали взрывателя. Ко мне много приходило мужиков и просили меня, чтобы их женам дать другую работу. Они говорили, что женщины насквозь пропитались маслом. Они работали на автоматах индекс 112-118 с охлаждающей жидкостью – «веретенным маслом». Мужики там не выдерживали, так как у них появлялись нарывы на теле. У женщин, правда не у всех, таких нарывов не было потому, что на них было надето легкое платье без рукавов и тело было свободное.

Я принял меры, чтобы избавить тело прекрасных женщин-автоматчиц от запаха масла. В душевых создал все условия: мыться можно было очень тщательно хорошим мылом.

При Ванникове, который до конца войны был Наркомом боеприпасов, все производство было поставлено на конвейер. На заводах появились десятки километров конвейерных линий. У меня в цехе для изготовления 17 деталей было создано 1 080 метров конвейера.

Наш тыл в годы Великой Отечественной войны совершил невозможное – фронт был сполна обеспечен боеприпасами. Мы победили!

Источник: https://dnr-pravda.ru/istoriya-zasekrechennyj-direktor-donetskogo-tochmasha/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru

Я привёл этот пример с целью показать нашему читателю, что я вовсе не навязываю свою точку зрения на производство, не искажаю понимания и важности ситуации того времени, ну а уж если и искажаю, то только лишь потому, что не сумел разобраться в том или ином сюжете. Но это ж всего сюжет, который не влияет на историю события в целом.

Эту публикацию закончу фрагментом стихотворения Юрия Левитанского:

... “Ну что с того, что я там был.

Я всё забыл. Я всё забыл.

Не помню дат. Не помню дней.

Названий вспомнить не могу.” ...

Эти стихи на музыку положил Владимир Берковский, найдите и послушайте. Ведь в тылу был тоже фронт и эти фронтовики тоже многое забыли. Посему и делюсь тем, что, пока не забыл.

- Николай Васильевич

- Участник

-

- Сообщений: 400

- Зарегистрирован: 04 дек 2019, 22:02

- Имя:

Re: ЗИФ - территория трудовой доблести в годы войны

Мы с Вами рассмотрели некоторые аспекты работы завода в условиях военного времени. Но, пока, не касались организации производственных процессов. Без этого не вытянуть тех плановых заданий, которые устанавливались Государственным Комитетом Обороны.

В начале этой темы, мы с Вами рассмотрели работу участка доделок, и пришли к выводу, что данная организация труда не эффективна и нерациональна. Фронту нужны взрыватели! ГКО требует их же, - всё больше и больше. На заводе - это тоже понимают!

Производственные мощности созданы и загружены - нужны новые подходы и технические решения. Одним из таких организационно-технических решений стало создание поточных технологических линий. В “Музее трудовой и боевой славы завода им. Фрунзе” (здесь же на Пензоведе) я уже делился как это было организовано (естественно, как понимаю я). В какое время появилась первая такая линия, мне выяснить не удалось.

№ 001

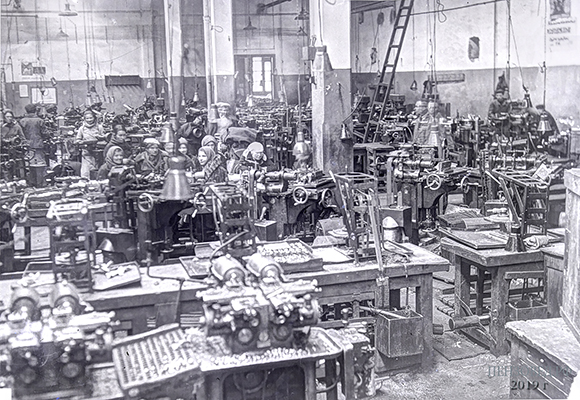

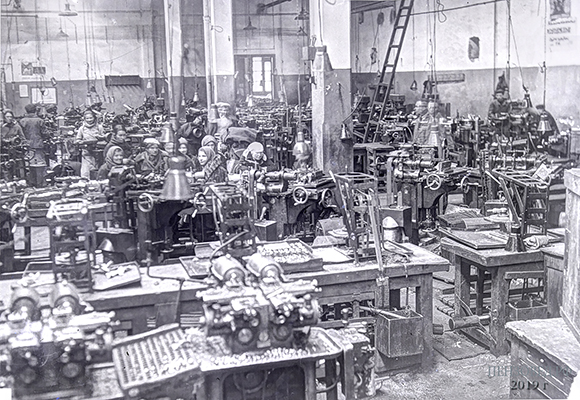

В цехах завода в годы Великой Отечественной войны

№27

Я описал организацию работ на участке, где станки расположены хаотично (см.фото №001) . На фото №27, показаны станки расположенные в ином порядке. Я, полагаю, что это тот же участок, который рассматривали ранее, но снят с другого ракурса. Оборудование на участке выстроено по другому принципу - поточному. Эта организационная система предусматривает размещение оборудования строго в порядке выполнения технологических операций в соответствии с тех. процессом вдоль транспортной системы, в данном случае-подвесного конвейера, на подвесках которого детали в сборках перемещаются с одной операции на другую. Т.О. рабочим( в основном женщины) не приходится переносить по участку на руках тяжёлые сборки с деталями. Повышается загрузка оборудования, станков"бездельников" становится меньше, только в виде резервных. Повышается культура производства - появились проходы и проезды, появился доступ к оборудованию для его наладки и технического обслуживания и т.п. Всё это, в конечном итоге, ведёт к повышению производительности труда и сокращению брака.

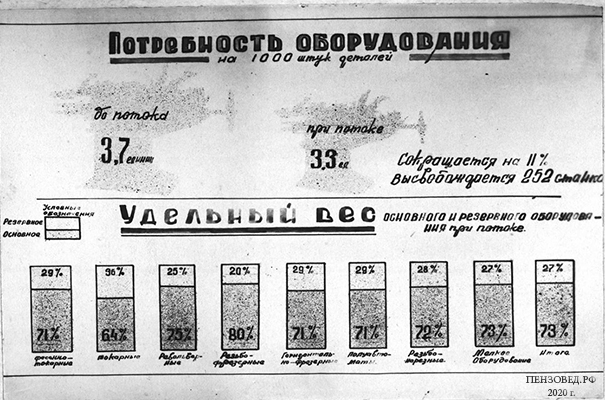

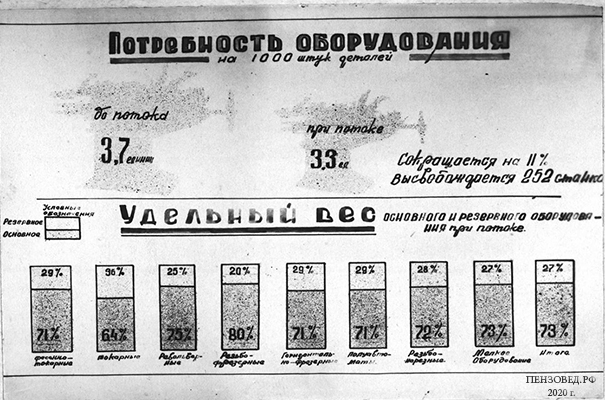

№29

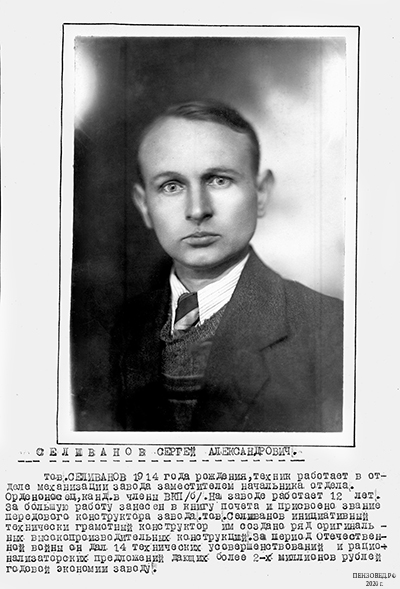

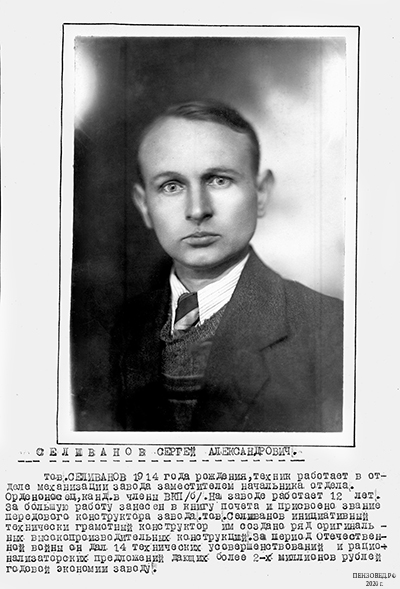

На диаграмме фото№29 видно насколько высок удельный вес основного оборудования. Вы можете возразить - но и "бездельники" есть. Нет. Это - резервное оборудование, без которого в условиях массового производства не обойтись. Резервное оборудование позволяет мастеру более рационально распределять рабочих на участке и выводить оборудование для переналадки и выполнения планового ремонта, тем самым не допустить простоев на участке и срыва графика поставки деталей смежникам. Цикл изготовления деталей от 1-й операции до сборки его в изделие весьма длительный. Если детали с участка не переданы в соответствии с графиком смежнику, тот уже не сможет во время передать следующему и т.д., на сборочный участок эта деталь попадёт с большой задержкой... А. это - срыв сроков поставки или срыв плана заводом, который карался по законам военного времени. В 1943 году произошёл срыв выпуска одного из самых массовых изделий. Реакция Ставки была мгновенной - на завод пришла грозная телеграмма от Берии с требованием найти виновных, разработать мероприятия по недопущению срывов плана, и возместить не доданные изделия. К 1944 году на заводе в эксплуатации находилось 72 поточных и конвейерных линий общей протяжённостью 3692 метра, что позволило увеличить выпуск продукции на 12%, повысить производительность труда на 29%, сократить брак в 2 раза. Приказом Наркома боеприпасов №518 от 30 ноября 1944 года за достигнутые успехи по внедрению поточных методов обработки деталей и механизации производства заводу присуждено первое место в отрасли. А сотрудникам завода: Селиванову С.А и Троянову Л.А. была присуждена Сталинская Премия.

№31

№32

№33

№34

№35

№36

№37

№38

№39

№40

Полагаю нет смысла комментировать, то, что изображено на фотографиях. Как мне кажется из вышеприведённого текста понятно что происходило на участках и в цехах, где производилась механическая обработка деталей, хотя предшествовала этому не менее трудоёмкая и кропотливая работа по доставке и подготовке металла. Как мы уже отмечали большинство деталей получается методом точения на многошпиндельных и одношпиндельных токарных автоматах, для которых исходным является прутковый материал, - его надо выправлять и калибровать до определённого размера с довольно высокой точностью. Объём поступающего на завод металла - десятки вагонов ежедневно.Это только так - мимоходом.

А штамповочное производство! Монотонный труд под нескончаемый грохот прессов - большинство штамповщиков страдают от частичной потери слуха. Не встретишь человека долгое время проработавшего на штамповке, у которого были бы целы все пальцы на руках - самое травмоопасное производство было на заводе. Меры безопасности безусловно были и применялись, но... деталей надо было дать больше, вот и пренебрегали этими мерами, а порой и от переутомления от монотонной работы. “Зализывали раны” и снова вставали к прессу. Война!!!

А Они всё “Катюши”, да “Катюши”. Не хотят побывать в “аду”, хотя, почему в кавычках-то!?

В начале этой темы, мы с Вами рассмотрели работу участка доделок, и пришли к выводу, что данная организация труда не эффективна и нерациональна. Фронту нужны взрыватели! ГКО требует их же, - всё больше и больше. На заводе - это тоже понимают!

Производственные мощности созданы и загружены - нужны новые подходы и технические решения. Одним из таких организационно-технических решений стало создание поточных технологических линий. В “Музее трудовой и боевой славы завода им. Фрунзе” (здесь же на Пензоведе) я уже делился как это было организовано (естественно, как понимаю я). В какое время появилась первая такая линия, мне выяснить не удалось.

№ 001

№27

Я описал организацию работ на участке, где станки расположены хаотично (см.фото №001) . На фото №27, показаны станки расположенные в ином порядке. Я, полагаю, что это тот же участок, который рассматривали ранее, но снят с другого ракурса. Оборудование на участке выстроено по другому принципу - поточному. Эта организационная система предусматривает размещение оборудования строго в порядке выполнения технологических операций в соответствии с тех. процессом вдоль транспортной системы, в данном случае-подвесного конвейера, на подвесках которого детали в сборках перемещаются с одной операции на другую. Т.О. рабочим( в основном женщины) не приходится переносить по участку на руках тяжёлые сборки с деталями. Повышается загрузка оборудования, станков"бездельников" становится меньше, только в виде резервных. Повышается культура производства - появились проходы и проезды, появился доступ к оборудованию для его наладки и технического обслуживания и т.п. Всё это, в конечном итоге, ведёт к повышению производительности труда и сокращению брака.

№29

На диаграмме фото№29 видно насколько высок удельный вес основного оборудования. Вы можете возразить - но и "бездельники" есть. Нет. Это - резервное оборудование, без которого в условиях массового производства не обойтись. Резервное оборудование позволяет мастеру более рационально распределять рабочих на участке и выводить оборудование для переналадки и выполнения планового ремонта, тем самым не допустить простоев на участке и срыва графика поставки деталей смежникам. Цикл изготовления деталей от 1-й операции до сборки его в изделие весьма длительный. Если детали с участка не переданы в соответствии с графиком смежнику, тот уже не сможет во время передать следующему и т.д., на сборочный участок эта деталь попадёт с большой задержкой... А. это - срыв сроков поставки или срыв плана заводом, который карался по законам военного времени. В 1943 году произошёл срыв выпуска одного из самых массовых изделий. Реакция Ставки была мгновенной - на завод пришла грозная телеграмма от Берии с требованием найти виновных, разработать мероприятия по недопущению срывов плана, и возместить не доданные изделия. К 1944 году на заводе в эксплуатации находилось 72 поточных и конвейерных линий общей протяжённостью 3692 метра, что позволило увеличить выпуск продукции на 12%, повысить производительность труда на 29%, сократить брак в 2 раза. Приказом Наркома боеприпасов №518 от 30 ноября 1944 года за достигнутые успехи по внедрению поточных методов обработки деталей и механизации производства заводу присуждено первое место в отрасли. А сотрудникам завода: Селиванову С.А и Троянову Л.А. была присуждена Сталинская Премия.

№31

№32

№33

№34

№35

№36

№37

№38

№39

№40

Полагаю нет смысла комментировать, то, что изображено на фотографиях. Как мне кажется из вышеприведённого текста понятно что происходило на участках и в цехах, где производилась механическая обработка деталей, хотя предшествовала этому не менее трудоёмкая и кропотливая работа по доставке и подготовке металла. Как мы уже отмечали большинство деталей получается методом точения на многошпиндельных и одношпиндельных токарных автоматах, для которых исходным является прутковый материал, - его надо выправлять и калибровать до определённого размера с довольно высокой точностью. Объём поступающего на завод металла - десятки вагонов ежедневно.Это только так - мимоходом.

А штамповочное производство! Монотонный труд под нескончаемый грохот прессов - большинство штамповщиков страдают от частичной потери слуха. Не встретишь человека долгое время проработавшего на штамповке, у которого были бы целы все пальцы на руках - самое травмоопасное производство было на заводе. Меры безопасности безусловно были и применялись, но... деталей надо было дать больше, вот и пренебрегали этими мерами, а порой и от переутомления от монотонной работы. “Зализывали раны” и снова вставали к прессу. Война!!!

А Они всё “Катюши”, да “Катюши”. Не хотят побывать в “аду”, хотя, почему в кавычках-то!?

- Николай Васильевич

- Участник

-

- Сообщений: 400

- Зарегистрирован: 04 дек 2019, 22:02

- Имя:

Re: ЗИФ - территория трудовой доблести в годы войны

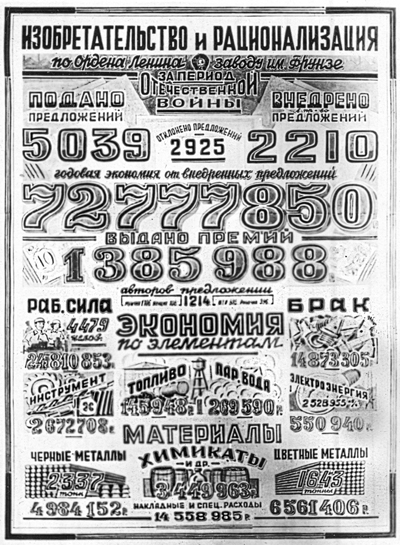

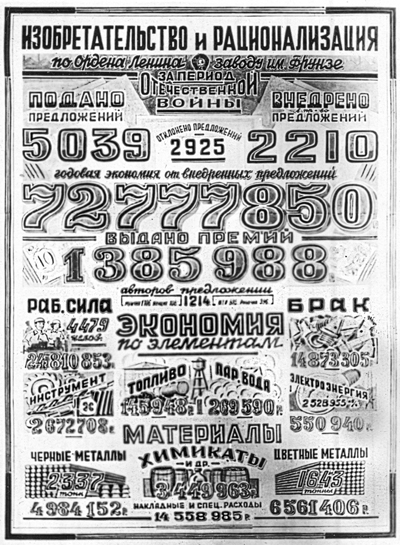

Война заставила выискивать внутренние резервы везде где представлялось возможным и быть готовыми к сложностям в материально-техническом снабжении, которое было обусловлено чрезмерной загруженностью железных дорог, сверхнапряжённой работой металлургических заводов и рудных предприятий. В условиях постоянного напряжения работникам завода приходилось находить неординарные решения при остром дефиците всего. Вот тут-то и настала пора для рационализаторов, новаторов и изобретателей. Чтобы не быть голословным познакомим с одним документом, который у далось отыскать в архивах Андрею Юрьевичу Нугаеву. Нет смысла комментировать этот документ - прочитайте и всё будет ясно:

http://images.xn--b1aebbi9aie.xn--p1ai/foto/16_war_II/prompenza/War_II_zif.pdf

В отчётном докладе на 5-й заводской партийной конференции (1945 г.) секретарь парткома т. Бутузов Е.Н. отметил хорошую работу рационализаторов в коллективах завода.

А начальник планово-экономического отдела т. Бахтиаров Е.В. говорил о том, что: - “... только в 1944 году увеличение мощности завода произошло за счёт ввода в эксплуатацию 270 единиц нового оборудования, за счёт совершенствования технологии, перевода деталей на штамповку, усовершенствования конструкции приспособлений, приборов, инструментов, повышения режимов резания, внедрения бесподналадочной оснастки для автоматов, механизации ручных работ и других мероприятий. Изготовлено большое количество инструментальной оснастки для внедрения новой техники и рационализаторских предложений...”.

Большой вклад внесли и ИТР в деле изобретательства и внедрения новых направлений при техническом контроле деталей. Одним из таких высокопроизводительных приборов стала гамма электросветовых котрольных аппаратов типа ПКР, которые позволяли производить одновременный контроль нескольких размеров наружной резьбы на деталях; прибор ЭКДС-7 контроль диаметров; прибор ЭКГ контроль высот и глубин. Внедрение этих приборов позволило вести контроль в составе поточной линии. Комплекс мер и технических решений принятых при внедрении поточных линий позволил сократить уровень брака в 2 раза, если до потоков брак составлял 82 детали на 1000 штук, то в потоке он сократился до 41 штуки на 1000.

Скептики скажут: - как в сказке. Нет - не сказка, а глубоко продуманное организационно-техническое решение, за которое авторы предложившие и внедрившие этот метод были удостоены Сталинской Премии, которые всем подряд не присуждались. Лауреатами премии стали: Селиванов С.А. и Троянов.

Селиванова Сергея Александровича я знал лично и работал в 1970-1974 годах в отделе который он возглавлял.

В инструментальном производстве в результате лишь только одного метода по наплавке режущего инструмента отходами быстрорежущей стали, предложенном т. Степанушкиным А.П., только в 1943 году было сэкономлено быстрорежущей стали, дорогой и остродефицитной, 70,6 тн; инструментальных сталей 34,7 тн; конструкционных и поделочных сталей 39,9 тн - всего на сумму 1.122.221 рублей. (Данные из отчёта секретаря парткома завода т. Бутузова в отдел кадров Цк ВКП(б) т.Ильину).

Начальник инструментального бюро технического отдела т. Сайков, тоже застал его, за военные годы подал более 20 ценных предложений, от внедрения которых получена экономическая эффективность более ДВУХ миллионов рублей. По меркам военного времени - это очень значительно.

Перечислять эти показатели эффективности и активности можно было бы бесконечно... да, вот беда - не дошло до нас данных. Довольствуемся тем, что собрали по крохам.

http://images.xn--b1aebbi9aie.xn--p1ai/foto/16_war_II/prompenza/War_II_zif.pdf

В отчётном докладе на 5-й заводской партийной конференции (1945 г.) секретарь парткома т. Бутузов Е.Н. отметил хорошую работу рационализаторов в коллективах завода.

А начальник планово-экономического отдела т. Бахтиаров Е.В. говорил о том, что: - “... только в 1944 году увеличение мощности завода произошло за счёт ввода в эксплуатацию 270 единиц нового оборудования, за счёт совершенствования технологии, перевода деталей на штамповку, усовершенствования конструкции приспособлений, приборов, инструментов, повышения режимов резания, внедрения бесподналадочной оснастки для автоматов, механизации ручных работ и других мероприятий. Изготовлено большое количество инструментальной оснастки для внедрения новой техники и рационализаторских предложений...”.

Большой вклад внесли и ИТР в деле изобретательства и внедрения новых направлений при техническом контроле деталей. Одним из таких высокопроизводительных приборов стала гамма электросветовых котрольных аппаратов типа ПКР, которые позволяли производить одновременный контроль нескольких размеров наружной резьбы на деталях; прибор ЭКДС-7 контроль диаметров; прибор ЭКГ контроль высот и глубин. Внедрение этих приборов позволило вести контроль в составе поточной линии. Комплекс мер и технических решений принятых при внедрении поточных линий позволил сократить уровень брака в 2 раза, если до потоков брак составлял 82 детали на 1000 штук, то в потоке он сократился до 41 штуки на 1000.

Скептики скажут: - как в сказке. Нет - не сказка, а глубоко продуманное организационно-техническое решение, за которое авторы предложившие и внедрившие этот метод были удостоены Сталинской Премии, которые всем подряд не присуждались. Лауреатами премии стали: Селиванов С.А. и Троянов.

Селиванова Сергея Александровича я знал лично и работал в 1970-1974 годах в отделе который он возглавлял.

В инструментальном производстве в результате лишь только одного метода по наплавке режущего инструмента отходами быстрорежущей стали, предложенном т. Степанушкиным А.П., только в 1943 году было сэкономлено быстрорежущей стали, дорогой и остродефицитной, 70,6 тн; инструментальных сталей 34,7 тн; конструкционных и поделочных сталей 39,9 тн - всего на сумму 1.122.221 рублей. (Данные из отчёта секретаря парткома завода т. Бутузова в отдел кадров Цк ВКП(б) т.Ильину).

Начальник инструментального бюро технического отдела т. Сайков, тоже застал его, за военные годы подал более 20 ценных предложений, от внедрения которых получена экономическая эффективность более ДВУХ миллионов рублей. По меркам военного времени - это очень значительно.

Перечислять эти показатели эффективности и активности можно было бы бесконечно... да, вот беда - не дошло до нас данных. Довольствуемся тем, что собрали по крохам.

- Николай Васильевич

- Участник

-

- Сообщений: 400

- Зарегистрирован: 04 дек 2019, 22:02

- Имя:

Re: ЗИФ - территория трудовой доблести в годы войны

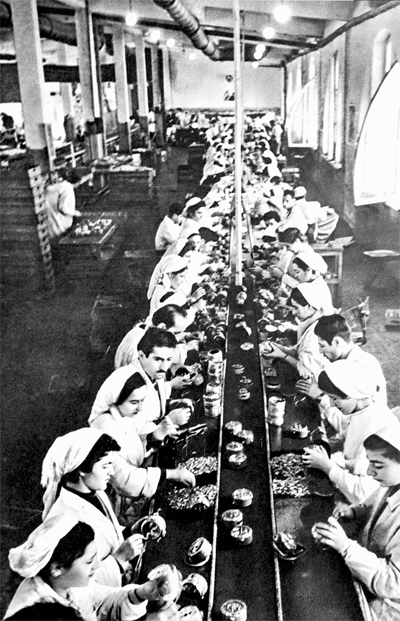

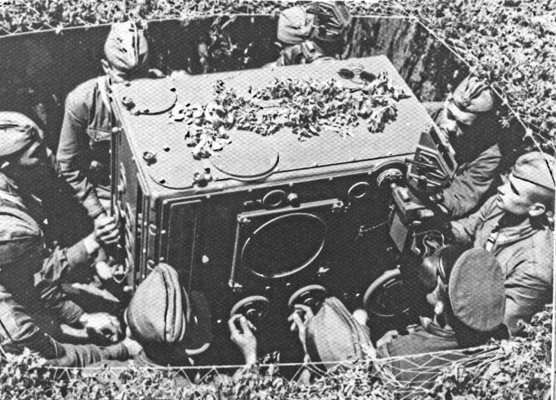

Неправильным будет с моей стороны, если я умолчу о работе сборочного цеха, известного на заводе, да и в городе - как 5”Б”. Знать-то о нём знали, а вот что там делалось - не многим известно.

До определённого времени не знал и я о конечном продукте основного производства как на заводе, так и на 5”Б”. В 1971 году, я работал конструктором в отделе механизации и автоматизации,( где начальником отдела был лауреат Сталинской Премии Селиванов С. А ). По заводу вышел приказ об оказании помощи в выполнении плана по основному производству, для чего от отделов направляются сотрудники в цеха на рабочие места, в том числе и в цех №5.

Для работы в цехе №5 необходим допуск. Таких (с допуском) из 120 человек отдела оказалось 3 человека, в их числе и я. Надо, так надо.

Обязанности наши в 5-ом цехе оказались весьма простыми: - по указанию мастера участка или бригадира перевозить тележки с загруженными на них деталями в то или иное место - куда скажут. Работа не столь тяжела и утомительна, сколько однообразна. Однако присесть времени нет, да и некуда - присесть-то. Вот так 2 месяца.

Тут-то я и узнал что за продукция выходит из завода. Да и то только потому, что знал из курса пройденного на военной кафедре. До этого только изделие № такой-то. И всё.

Увидел и то, что из себя представляет труд сборщиц на конвейерной сборке. В организацию труда не вникал ( да и кто бы мне об этом поведал).

Позднее, в 1978 году, работая в должности начальника бюро действующих производственных мощностей и планировок, была начата реконструкция в цехе №5, которая не проводилась ни разу с времени основания (1936 года). Работу было решено производить силами завода, не прекращая производственной деятельности. Вот тогда-то мне пришлось влезть и в тонкости технологические. Нет необходимости здесь всё расписывать, но полагаю, что основные требования 70-х мало чем отличались от требований военного аремени.

Нет, - это ни в коем случае не является реконструкцией событий, ведь то напряжение от ответственности, ощущения( как физические, так и моральные) присущие военному времени не передать. Это будет лишь описание работы, которую приходилось выполнять работницам лишь на одном только участке - на сборочных конвейерах в моём понимании и насколько я помню. Много времени прошло с того времени.

Насколько же “комфортным” является этот труд, - труд работниц (именно женский труд) готового изделия на сборочном конвейере - взрывателя. Сам по себе он не труден и примитивен. Работницы производят технологические операции сидя. Посудите сами:

- на ленте напольного конвейера движется деталь №1 перед тобой на столе в сборке стоит другая деталь №2. Надо взять деталь №1 с ленты, поставить её перед собой на столик, взять из сборки деталь№2 и вставить в деталь №1 при помощи специального приспособления (голыми пальцами нельзя,на них надеты напальники или обработаны специальным составом), вернуть на движущуюся ленту конвейера, взять следующую деталь №1 и в той же последовательности все 11 часов, с 15 минутным перерывом через каждые 2 часа. По мере движения ленты конвейера деталь №1 “обрастает” другими деталями “встающими” на свои места, таких деталей несколько десятков, столько же работниц размещено по обе стороны конвейера. Ритм конвейера, а значит и процесс сборки, для каждого изделия свой. Кроме внимания и концентрации при установке детали, необходимы навыки и обеспечение мер безопасности при выполнения операций, ведь некоторые узлы уже снаряжены взрывчатым веществом, и несут в себе опасность подрыва. На рабочем месте за конвейером разговоры между собой запрещены.Таких конвейеров в сборочном цехе несколько, с каждого из них в определённом ритме сходит готовое изделие - взрыватель. Каждое изделие массой в 350 - 450 граммов. Сколько же сотен ,(тысяч) тонн металла перенесли эти женские руки!

Вы наверное уже сделали свои выводы по работе на конвейере, и для себя отметили , что это - монотонный и потогонный характер труда.

Следует обратить внимание на некоторые требования и ограничения связанные с требованиями безопасности. Они просты, но обязательны для выполнения всем входящим на территорию цеха, исключений нет:

- в проходной установлены небольшие шкафчики, в которых всяк входящий оставляет сигареты, спички или зажигалки. Курение разрешено только в специально оборудованном месте за территорией цеха и только в отведённое время;

- работницы на конвейерной сборке в обязательном порядке переодеваются в специальную одежду из х / б ткани ( чулки, панталоны, бюстгальтер, рубаха, на голове косынка) и кожаную обувь (типа чувяки ), не должно быть никаких украшений (кольца, перстни, серьги, цепочки, кулоны и пр.). После работы помывка в душе обязательна (смыть следы в.в.)

- на некоторых особо опасных операциях работы проводятся с применением браслетов заземления, для отвода статического электричества;

- в процессе сборки на конвейере покидать рабочее место нельзя - только в перерывы;

- брать детали не защищёнными руками нельзя, для каждого рабочего места расписаны средства защты рук- х/б перчатки или кожаные напальники, или смазывают пальцы специальным быстровысыхающим составом не оставляющем на детали прошедшей гальваническую обработку потожировые следы, в дальнейшем приводящие к коррозии;

- некоторые операции производятся за бронещитком или бронеколпаком, не при помощи манипулятора, а руками...

Это только те, что мне запомнились из длинного списка требований.

Некоторым категориям работников выдавалось специальное молоко.

Опасные условия труда компенсировались более ранним выходом на пенсию.

До сих пор по Пензе ходят слухи о том, что на 5”Б” подземные цеха, а с основной площадки к ним ведёт туннель, многие до сих пор слышат там взрывы и прочие байки.

Корпуса самые обыкновенные из кирпича и дерева, с окнами, с системой осушения и увлажнения воздуха, отопление центральное, вентиляция общеобменная... Туннеля нет и не было. Те взрывы, которые слышат некоторые, нельзя назвать взрывами, так - хлопки при испытаниях узлов и пиротехнических элементов, и при отработке конструктивных и технологических условий на КИС (контрольно испытательная станция).

Подземные сооружения - это погребки для хранения в.в. с присущими таким сооружениям требованиями, как обваловка и пр.

Территория огорожена и охраняется вооружёнными подразделениями.

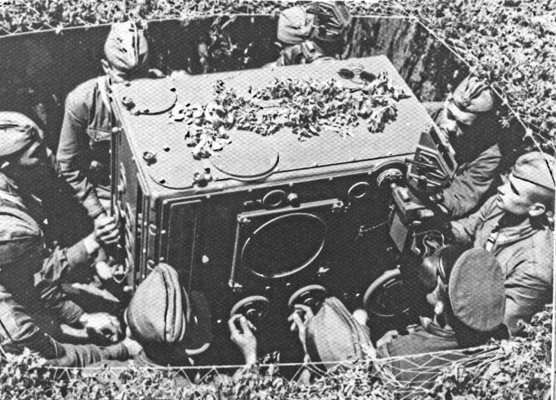

К сожалению мне не удалось найти фотографий отражающих описанную мною ситуацию. Вот только одну встретил в “сетях”, которая несколько похожа на 5”Б”:

Однако 5”Б” не только цех сборки изделий - это целый комбинат, с множеством разнообразных задач и функций. Описывать их не стану, по причине того, что не знаком с работой многих участков и мастерских, не хочу вводить Вас в заблуждение.

- Николай Васильевич

- Участник

-

- Сообщений: 400

- Зарегистрирован: 04 дек 2019, 22:02

- Имя:

Re: ЗИФ - территория трудовой доблести в годы войны

Вот пожалуй и всё, чем я мог поделиться с Вами о деятельности и жизни завода №50 им. Фрунзе, расположенного в г. Пенза, в годы Великой отечественной войны 1941 - 1945 годов. Но это вовсе не означает того, что тема закрыта.

Из публикаций мы узнали насколько значимой для фронта была продукция выходящая с завода. Поделился с Вами своими сомнениями по некоторым публичным высказываниям.

Известно и о том, что в глубокий тыл забрасывались диверсионные группы, и конечно такой завод как №50 не мог быть оставлен без их внимания. Документальных подтверждений о диверсионной деятельности врага на заводе найти не удалось. Что же было предпринято органами для обеспечения безопасной и бесперебойной работы завода в военное время?

С началом войны охрана ВОХР на заводе была упразднена. Завод стала охранять 14-я отдельная рота НКВД, численность которой составляла 265 бойцов. По периметру территории и непосредственно на территории располагалось 17 постов. Размещалась эта охранная рота на ул. ИТР, 10. Заводчанам этот кирпичный дом был известен под названием “дивизионный дом”, который был снесён в конце 70-х.

По периметру территории завода проходила кирпичная стена высотой 3 метра, по верху стены натянута колючая проволока. На территории завода, за стеной на расстоянии 2-х метров была ещё одна преграда из колючей проволоки, между ними вспаханная полоса, в ночное время эта полоса освещалась. На углах или на прямолинейном участке на определённом расстоянии друг от друга были установлены сторожевые вышки, на которых круглосуточно дежурили бойцы вооружённые карабином. С вышки просматривалась территория как с наружной так и с внутренней стороны завода. Эти сооружения были до 70-х годов. Я видел эти сооружения и вооружённых ВОХРовцев на вышках. Это не миф и не слух, и не моя придумка.

Не мог быть оставлен такой объект без защиты и от налётов вражеской авиации.

Я находил информацию, но не зафиксировал источник, о том, что для обороны ЗИФа и часового завода в поле была размещена зенитная батарея, сегодня это территория завода “Химмаш”, и ещё одна батарея предназначалась для защиты ещё одного объекта ЗИФа - непрекращавшегося строительства ТЭЦ (сейсас ТЭЦ-1), строительство начато в 1939 году, первая очередь станции введена в эксплуатацию в 1943 году.

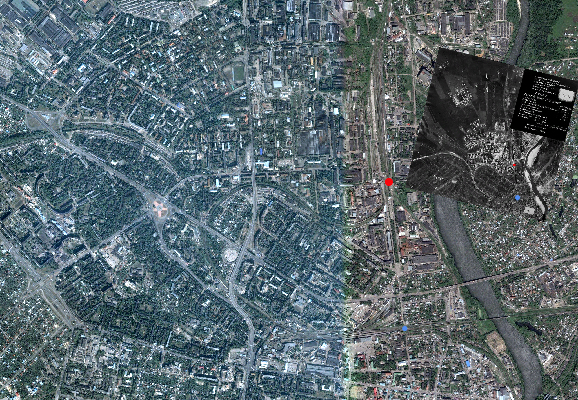

На одном из снимков аэрофотосъёмок проводимых люфтваффе можно видеть чёткое изображение всех объектов расположенных на территории этих заводов.

В прилагаемой к снимкам спецификации указаны названия объектов расположенных на территории завода. Из чего можно сделать вывод - на заводе информаторы у разведки врага были.

Написал вот тут о зенитной защите объектов оборонной промышленности и энергетики и пока написанное давало “сок” закрался вопрос - а могла ли зенитная батарея (допустим) из 4-х орудий предотвратить или хотябы отогнать в сторону от объектов вражеский налёт авиации?

При этом нет информации о том какие зенитные орудия были в составе этого “заслона”. Эти орудия имели свою классификацию по калибрам:

- малокалиберные (МЗА), с орудиями калибра до 40мм, предназначены для борьбы с бомбардировщиками, разведчиками и другими самолётами на высотах до 2000 м., со штурмовиками - до 1000 м.;

- среднекалиберные (СЗА) калибра до 76 мм - для борьбы с бомбардировщиками и разведчиками-корректировщиками на высотах от 1000 м. до 4000 м., с разведчиками и и истребителями на высоте 5000 м.;

- крупного калибра (КЗА) 80 мм и более - для борьбы со всеми типами самолётов на высотах более 5000 м..

Примем за основу, что батарея прикрытия состояла из среднекалиберных орудий. Как они могли прикрыть ТРИ довольно крупных промышленных объекта с западного направления? и какова эффективность этого подразделения прикрытия?

СПРАВКА: Для оценки эффективности и для выводов:

- за всю войну наземными средствами ПВО на фронтах было сбито 21.645 самолётов врага. Из них зенитными соединениями, частями и подразделениями сбито 21.105 самолётов, огнём оружейно пулемётных средств - 540 самолётов.

Средний расход снарядов на один сбитый самолёт составил:

- для среднего калибра - 598 снарядов;

- для малого калибра - 905 снарядов;

- для зенитных пулемётов - 7037 патронов.

Давайте прикинем вместе, допустив, что 21.105 самолётов сбито огнём зениток среднего калибра, для чего было выпущено 12.620.790 снарядов или использовано столько же комплектных выстрелов ( для тех кто подзабыл - выстрел = капсюльная втулка + гильза + снаряд + взрыватель, из них только гильза подлежит реставрации, остальные элементы выстрела - одноразового использования).

На первый взгляд “...палили в белый свет - как в копеечку “.

А на Ваш взгляд - это эффективный способ защиты? Я не берусь судить. Этот способ защиты применялся широко - значит эффективен. Сбить может и не собьют, но пройти стороной заставят. Так же создадут и помеху для прицельного бомбометания.

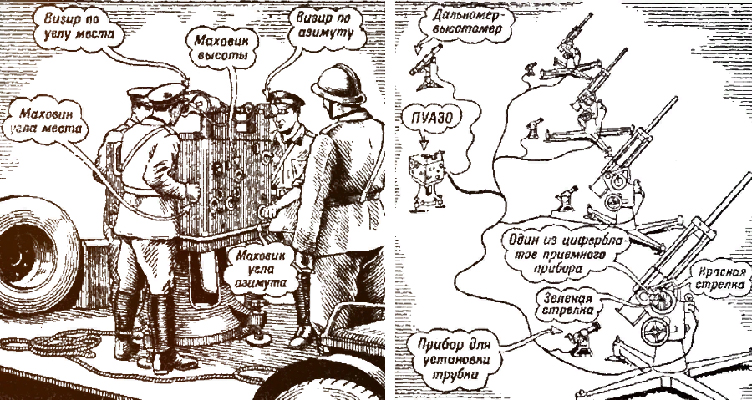

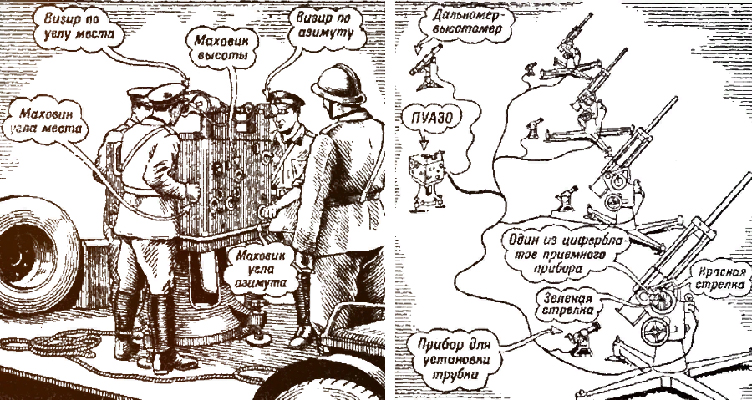

Полагаю уместным будет поведать тут о приборе управления зенитным огнём ПУАЗО-3, который выпускался в годы войны на Пензенском часовом заводе.

В целях повышения точности стрельбы по воздушным целям, батареи 85-мм зенитных пушек комплектовались приборами управления артиллерийским зенитным огнем ПУАЗО-3, позволявшими решать задачу встречи и вырабатывать координаты упрежденной точки цели в пределах по дальности 700-12000 м, по высоте до 9600 м при величине базы до 2000 м. В ПУАЗО-3 использовалась электрическая синхронная передача вырабатываемых данных на орудия, что обеспечивало высокие темпы ведения огня и его точность, а также возможность стрельбы по маневрирующим целям.

Для стрельбы с ПУАЗО пушка была снабжена принимающими приборами. Принимающие приборы азимута и углов возвышения установлены неподвижно на вертлюге, а принимающие взрыватели – на установщике взрывателей. Передача движения на механические стрелки принимающих приборов азимута и углов возвышения осуществлялась приводами, работающими от поворотного и подъемного механизмов, а на стрелку принимающего взрывателя от маховичка установщика взрывателей. Данные с ПУАЗО поступали на принимающие приборы орудия; при этом на приборах вращались «электрические» стрелки.

Номера орудийного расчета, работая механизмами наводки и маховичком установщика взрывателей, совмещали «механические» стрелки с «электрическими» и этим осуществляли наводку орудия и установку взрывателя.

От качества работы ПУАЗО зависела эффективность огня.

Снаряд для 85 мм. зенитного орудия - осколочная граната (форма бутылки) с дистанционным взрывателем и дымовой шашкой. При разрыве шашка давала яркую световую вспышку и густое облако коричневого дыма. Это обеспечивало хорошую видимость разрыва на всех боевых высотах и на расстоянии 10 км. как днём так и ночью, что позволяло корректировать огнь по цели. При взрыве гранаты образовывали порядка 500 осколков, густо поражавших находящиеся в зоне разрыва цели.

Осколочные гранаты комплектовались взрывателем КТМ-1 или КТМЗ-1, которые возможно производились на заводе №50 им. Фрунзе в Пензе.

Применялись и бронебойные снаряды.

Самым сложным в действиях зенитной батареи было управление огнём.

Пожалуй на сегодня всё.

Из публикаций мы узнали насколько значимой для фронта была продукция выходящая с завода. Поделился с Вами своими сомнениями по некоторым публичным высказываниям.

Известно и о том, что в глубокий тыл забрасывались диверсионные группы, и конечно такой завод как №50 не мог быть оставлен без их внимания. Документальных подтверждений о диверсионной деятельности врага на заводе найти не удалось. Что же было предпринято органами для обеспечения безопасной и бесперебойной работы завода в военное время?

С началом войны охрана ВОХР на заводе была упразднена. Завод стала охранять 14-я отдельная рота НКВД, численность которой составляла 265 бойцов. По периметру территории и непосредственно на территории располагалось 17 постов. Размещалась эта охранная рота на ул. ИТР, 10. Заводчанам этот кирпичный дом был известен под названием “дивизионный дом”, который был снесён в конце 70-х.

По периметру территории завода проходила кирпичная стена высотой 3 метра, по верху стены натянута колючая проволока. На территории завода, за стеной на расстоянии 2-х метров была ещё одна преграда из колючей проволоки, между ними вспаханная полоса, в ночное время эта полоса освещалась. На углах или на прямолинейном участке на определённом расстоянии друг от друга были установлены сторожевые вышки, на которых круглосуточно дежурили бойцы вооружённые карабином. С вышки просматривалась территория как с наружной так и с внутренней стороны завода. Эти сооружения были до 70-х годов. Я видел эти сооружения и вооружённых ВОХРовцев на вышках. Это не миф и не слух, и не моя придумка.

Не мог быть оставлен такой объект без защиты и от налётов вражеской авиации.

Я находил информацию, но не зафиксировал источник, о том, что для обороны ЗИФа и часового завода в поле была размещена зенитная батарея, сегодня это территория завода “Химмаш”, и ещё одна батарея предназначалась для защиты ещё одного объекта ЗИФа - непрекращавшегося строительства ТЭЦ (сейсас ТЭЦ-1), строительство начато в 1939 году, первая очередь станции введена в эксплуатацию в 1943 году.

На одном из снимков аэрофотосъёмок проводимых люфтваффе можно видеть чёткое изображение всех объектов расположенных на территории этих заводов.

В прилагаемой к снимкам спецификации указаны названия объектов расположенных на территории завода. Из чего можно сделать вывод - на заводе информаторы у разведки врага были.

Написал вот тут о зенитной защите объектов оборонной промышленности и энергетики и пока написанное давало “сок” закрался вопрос - а могла ли зенитная батарея (допустим) из 4-х орудий предотвратить или хотябы отогнать в сторону от объектов вражеский налёт авиации?

При этом нет информации о том какие зенитные орудия были в составе этого “заслона”. Эти орудия имели свою классификацию по калибрам:

- малокалиберные (МЗА), с орудиями калибра до 40мм, предназначены для борьбы с бомбардировщиками, разведчиками и другими самолётами на высотах до 2000 м., со штурмовиками - до 1000 м.;

- среднекалиберные (СЗА) калибра до 76 мм - для борьбы с бомбардировщиками и разведчиками-корректировщиками на высотах от 1000 м. до 4000 м., с разведчиками и и истребителями на высоте 5000 м.;

- крупного калибра (КЗА) 80 мм и более - для борьбы со всеми типами самолётов на высотах более 5000 м..

Примем за основу, что батарея прикрытия состояла из среднекалиберных орудий. Как они могли прикрыть ТРИ довольно крупных промышленных объекта с западного направления? и какова эффективность этого подразделения прикрытия?

СПРАВКА: Для оценки эффективности и для выводов:

- за всю войну наземными средствами ПВО на фронтах было сбито 21.645 самолётов врага. Из них зенитными соединениями, частями и подразделениями сбито 21.105 самолётов, огнём оружейно пулемётных средств - 540 самолётов.

Средний расход снарядов на один сбитый самолёт составил:

- для среднего калибра - 598 снарядов;

- для малого калибра - 905 снарядов;

- для зенитных пулемётов - 7037 патронов.

Давайте прикинем вместе, допустив, что 21.105 самолётов сбито огнём зениток среднего калибра, для чего было выпущено 12.620.790 снарядов или использовано столько же комплектных выстрелов ( для тех кто подзабыл - выстрел = капсюльная втулка + гильза + снаряд + взрыватель, из них только гильза подлежит реставрации, остальные элементы выстрела - одноразового использования).

На первый взгляд “...палили в белый свет - как в копеечку “.

А на Ваш взгляд - это эффективный способ защиты? Я не берусь судить. Этот способ защиты применялся широко - значит эффективен. Сбить может и не собьют, но пройти стороной заставят. Так же создадут и помеху для прицельного бомбометания.

Полагаю уместным будет поведать тут о приборе управления зенитным огнём ПУАЗО-3, который выпускался в годы войны на Пензенском часовом заводе.

В целях повышения точности стрельбы по воздушным целям, батареи 85-мм зенитных пушек комплектовались приборами управления артиллерийским зенитным огнем ПУАЗО-3, позволявшими решать задачу встречи и вырабатывать координаты упрежденной точки цели в пределах по дальности 700-12000 м, по высоте до 9600 м при величине базы до 2000 м. В ПУАЗО-3 использовалась электрическая синхронная передача вырабатываемых данных на орудия, что обеспечивало высокие темпы ведения огня и его точность, а также возможность стрельбы по маневрирующим целям.

Для стрельбы с ПУАЗО пушка была снабжена принимающими приборами. Принимающие приборы азимута и углов возвышения установлены неподвижно на вертлюге, а принимающие взрыватели – на установщике взрывателей. Передача движения на механические стрелки принимающих приборов азимута и углов возвышения осуществлялась приводами, работающими от поворотного и подъемного механизмов, а на стрелку принимающего взрывателя от маховичка установщика взрывателей. Данные с ПУАЗО поступали на принимающие приборы орудия; при этом на приборах вращались «электрические» стрелки.

Номера орудийного расчета, работая механизмами наводки и маховичком установщика взрывателей, совмещали «механические» стрелки с «электрическими» и этим осуществляли наводку орудия и установку взрывателя.

От качества работы ПУАЗО зависела эффективность огня.

Снаряд для 85 мм. зенитного орудия - осколочная граната (форма бутылки) с дистанционным взрывателем и дымовой шашкой. При разрыве шашка давала яркую световую вспышку и густое облако коричневого дыма. Это обеспечивало хорошую видимость разрыва на всех боевых высотах и на расстоянии 10 км. как днём так и ночью, что позволяло корректировать огнь по цели. При взрыве гранаты образовывали порядка 500 осколков, густо поражавших находящиеся в зоне разрыва цели.

Осколочные гранаты комплектовались взрывателем КТМ-1 или КТМЗ-1, которые возможно производились на заводе №50 им. Фрунзе в Пензе.

Применялись и бронебойные снаряды.

Самым сложным в действиях зенитной батареи было управление огнём.

Пожалуй на сегодня всё.

- Николай Васильевич

- Участник

-

- Сообщений: 400

- Зарегистрирован: 04 дек 2019, 22:02

- Имя:

Re: ЗИФ - территория трудовой доблести в годы войны

Понаписал я тут много. Только об одном явлении не мог решиться написать - понимания ситуации не было.

В полном объёме нет этого понимания и сейчас.

Мне не понятно из каких источников и на основании каких данных исследователи и эксперты сделали вывод о том, что трудовую славу Пензе привнесли эвакуированные предприятия?

Как мне кажется ( замечу - не исследователю и учёному-историку, а, рабочему ) тем самым они принижают участие в этом процессе коренного населения области. Ведь мобилизация населения для работы на оборонных предприятиях производилась на местном уровне.

Как и такому заявлению, что толчок развитию военной промышленности в Пензе дали эвакуированные предприятия - с такой трактовкой я тоже не согласен. И вот почему...

Толчок развитию дала не эвакуация, а как бы это цинично не звучало - война, и как показало время, гений руководства Государства - СССР, которые в этих тяжелейших условиях и в короткие сроки смогли принять единственно верное решение о перестройке и переводе всего Народного хозяйства страны на военные заказы. Ведь никто не остался невовлечённым в этот процесс, вплоть до артелей и крестьян-единоналичников.

Мои доводы:- в Пензенскую область были эвакуированы заводы ни один из которых не производил продукции военного назначения, из 50 заводов только 13 машиностроительных. Надо понимать и то, что заводы-то эвакуированы не полностью, вывозилось только самое ценное и уникальное оборудование.

Количество рабочих эвакуированных в Пензенскую область с этими заводами составило 124.309 человек (данные я заимствовал). Среди них 50% стариков, детей и женщин. Из них в Пензе осталось 11.826 человек (по состоянию на 1 апреля 1942 г.), работоспособных примерно 5-6 тысяч человек.

Посудите сами взглянув на эти статистические данные - могли ли они создать революционную ситуацию в укреплении и развитии военной промышленности в Пензе?

Мой ответ - нет!

Влиться - да! Но ни в коей мере не лидировать.

Совершить невозможное - да!

На ЗИФе работало 24.000 человек, немногим меньше на Часовом заводе,

на всех остальных заводах Пензенской области около 16.000.

Есть над чем задуматься. Посему и не понимаю.

Большое значение имеет и то, какой вид продукции выпускался этими вновь организованными предприятиями. Установленная им к выпуску продукция не отличалась как конструктивной так и технологической сложностью, эта продукция не требовала длительной технической и технологической подготовки, прогрессивного и специального оборудования, высококвалифицированных кадров..Тем не менее им потребовалась всесторонняя помощь местных предприятий - ЗИФа и часового завода. Война!

При этом вся выпускаемая этими заводами продукция была востребована на фронтах.

Вот в чём гений Наркоматов.

Особняком в этом ряду стоит Часовой завод. К началу войны уже состоявшееся современное предприятие, хорошо оснащённое и укомплектованное кадрами. Продукция военного времени при эвакуации на его площади заводов, отличалась от других эвакуированных своей сложностью - это взрыватели для мин и приборы ПУАЗО. О них я рассказал в предыдущей статье.

На ЗИФ было частично эвакуировано НИИ-22 из Ленинграда - единственный на то время институт-разработчик взрывателей и трубок для наземной и морской артиллерии. Одновременно было перемещено и опытное производство НИИ.

Разместили их на территории ДК им. Кирова. Мало, что известно о работе НИИ в Пензе и о его производственной связи с ЗИФом. Можно предположить - эта связь была тесной, ведь на заводе имелась контрольно-испытательная станция (КИС) - можно было проводить разного рода испытания связанные с изменениями в конструкции взрывателей и трубок для повышения технологичности и упрощения их изготовления, значит и для увеличения их выпуска. Отрабатывались и новые узлы и изделия, новые виды ВВ поступавших по лендлизу. Эти наработки НИИ-22 внедрялись и распространялись по всем предприятиям НКБ задействованным на изготовлении взрывателей и трубок.

Фронты остро нуждались в продукции заводов производящих взрыватели.

Р.С. При поиске материала для этой статьи в своём архиве, наткнулся на одну давно сделанную и уже забытую запись. При её прочтении задумался: - вот делюсь я с Вами тут информацией уже в течение 6 месяцев, а вот к какому жанру относится эта писанина? Воспоминания - нет; исследование - не совсем; рассуждение - ???; описание - тоже вроде бы не подходит...

А теперь о старой записи: - “ Сочинение. А сочинение - это что?

- Это проекция. Любой текст, написанный из головы, а не по шаблону, - это проекция личности человека, его истинных мыслей и побуждений, его характера и темперамента. Нужно всего лишь иметь интерес и способность эту проекцию считывать”.

Кто дал такое определение, я не знаю. Тем кому любопытно стало, поинтересуйтесь классическим определением - что есть сочинение. Подобного среди множества определений и образовательных стандартов я не нашёл. Может быть Вам повезёт.

А, я так и не определился с жанром, знаний не хватает.

В полном объёме нет этого понимания и сейчас.

Мне не понятно из каких источников и на основании каких данных исследователи и эксперты сделали вывод о том, что трудовую славу Пензе привнесли эвакуированные предприятия?

Как мне кажется ( замечу - не исследователю и учёному-историку, а, рабочему ) тем самым они принижают участие в этом процессе коренного населения области. Ведь мобилизация населения для работы на оборонных предприятиях производилась на местном уровне.

Как и такому заявлению, что толчок развитию военной промышленности в Пензе дали эвакуированные предприятия - с такой трактовкой я тоже не согласен. И вот почему...

Толчок развитию дала не эвакуация, а как бы это цинично не звучало - война, и как показало время, гений руководства Государства - СССР, которые в этих тяжелейших условиях и в короткие сроки смогли принять единственно верное решение о перестройке и переводе всего Народного хозяйства страны на военные заказы. Ведь никто не остался невовлечённым в этот процесс, вплоть до артелей и крестьян-единоналичников.

Мои доводы:- в Пензенскую область были эвакуированы заводы ни один из которых не производил продукции военного назначения, из 50 заводов только 13 машиностроительных. Надо понимать и то, что заводы-то эвакуированы не полностью, вывозилось только самое ценное и уникальное оборудование.

Количество рабочих эвакуированных в Пензенскую область с этими заводами составило 124.309 человек (данные я заимствовал). Среди них 50% стариков, детей и женщин. Из них в Пензе осталось 11.826 человек (по состоянию на 1 апреля 1942 г.), работоспособных примерно 5-6 тысяч человек.

Посудите сами взглянув на эти статистические данные - могли ли они создать революционную ситуацию в укреплении и развитии военной промышленности в Пензе?

Мой ответ - нет!

Влиться - да! Но ни в коей мере не лидировать.

Совершить невозможное - да!

На ЗИФе работало 24.000 человек, немногим меньше на Часовом заводе,

на всех остальных заводах Пензенской области около 16.000.

Есть над чем задуматься. Посему и не понимаю.

Большое значение имеет и то, какой вид продукции выпускался этими вновь организованными предприятиями. Установленная им к выпуску продукция не отличалась как конструктивной так и технологической сложностью, эта продукция не требовала длительной технической и технологической подготовки, прогрессивного и специального оборудования, высококвалифицированных кадров..Тем не менее им потребовалась всесторонняя помощь местных предприятий - ЗИФа и часового завода. Война!

При этом вся выпускаемая этими заводами продукция была востребована на фронтах.

Вот в чём гений Наркоматов.

Особняком в этом ряду стоит Часовой завод. К началу войны уже состоявшееся современное предприятие, хорошо оснащённое и укомплектованное кадрами. Продукция военного времени при эвакуации на его площади заводов, отличалась от других эвакуированных своей сложностью - это взрыватели для мин и приборы ПУАЗО. О них я рассказал в предыдущей статье.

На ЗИФ было частично эвакуировано НИИ-22 из Ленинграда - единственный на то время институт-разработчик взрывателей и трубок для наземной и морской артиллерии. Одновременно было перемещено и опытное производство НИИ.

Разместили их на территории ДК им. Кирова. Мало, что известно о работе НИИ в Пензе и о его производственной связи с ЗИФом. Можно предположить - эта связь была тесной, ведь на заводе имелась контрольно-испытательная станция (КИС) - можно было проводить разного рода испытания связанные с изменениями в конструкции взрывателей и трубок для повышения технологичности и упрощения их изготовления, значит и для увеличения их выпуска. Отрабатывались и новые узлы и изделия, новые виды ВВ поступавших по лендлизу. Эти наработки НИИ-22 внедрялись и распространялись по всем предприятиям НКБ задействованным на изготовлении взрывателей и трубок.

Фронты остро нуждались в продукции заводов производящих взрыватели.

Р.С. При поиске материала для этой статьи в своём архиве, наткнулся на одну давно сделанную и уже забытую запись. При её прочтении задумался: - вот делюсь я с Вами тут информацией уже в течение 6 месяцев, а вот к какому жанру относится эта писанина? Воспоминания - нет; исследование - не совсем; рассуждение - ???; описание - тоже вроде бы не подходит...

А теперь о старой записи: - “ Сочинение. А сочинение - это что?

- Это проекция. Любой текст, написанный из головы, а не по шаблону, - это проекция личности человека, его истинных мыслей и побуждений, его характера и темперамента. Нужно всего лишь иметь интерес и способность эту проекцию считывать”.

Кто дал такое определение, я не знаю. Тем кому любопытно стало, поинтересуйтесь классическим определением - что есть сочинение. Подобного среди множества определений и образовательных стандартов я не нашёл. Может быть Вам повезёт.

А, я так и не определился с жанром, знаний не хватает.

- Николай Васильевич

- Участник

-

- Сообщений: 400

- Зарегистрирован: 04 дек 2019, 22:02

- Имя:

Re: ЗИФ - территория трудовой доблести в годы войны

ЭТО ИНТЕРЕСНО.

Читая книгу Георгия Владимова “Генерал и его армия” встретил такой сюжет: - Гудериан о танке Т-34. Решил и Вас ознакомить, вдруг не все читали.

...” Уже в конце июня разнеслась весть о новом русском танке, превосходящем все, что знало до сих пор танкостроение. В это не хотелось верить, но первое же знакомство с пленным “Русским Кристи” под скромным индексом Т-34 все сомнения опровергло. Поразило прежде всего изящество форм, наклонные плиты корпуса и башни, круглый её лоб. Ни одной вертикальной плоскости, и какая приземистая посадка, и какие широкие, в полметра, гусеницы! как не додумались до этого ни Кристи, ни Фердинанд Порше, ни он сам, наконец, кого считают создателем бронетанковых сил Германии. Ему не терпелось испытать тридцатьчетвёрку; сев за рычаги, он погонял её по полю, изрытому окопами и воронками,

пробил кирпичную стену, пострелял из пушки и обоих пулемётов - башенного и курсового. Потом её расстреливали из танковых пушек - она сопротивлялась активно, отсыла снаряды в небо, от попаданий под прямым углом оставались одни вмятины; только ударом сзади, в радиатор, её удалось подорвать. Танк умер, но не загорелся - и значит спас бы свой экипаж,- ведь он работал не на бензине, от которого немецкие танки полыхали кострами.

Подойдя к этой чудо-машине положив руку на тёплую броню, он только и мог сказать с улыбкой восхищения, скрывавшей растерянность, ошеломление: “ На таком лимузине я бы проехал весь Мир!”

Позднее Гудериан спросит у его старого знакомого советского генерала, угодившего к нему в плен под Киевом, спросил напрямую, как создавался русский танк и почему немцы о нём не узнали.

“ Всё очень просто Гейнц. Его делали враги народа - значит делали на совесть и, конечно подпольно.”.

- “То есть?”

- “ Заключённые. В особом цехе паровозного завода в Харькове. Ваши агенты небось искали на тракторном? ... А имя русского Кристи - Кошкин. Кажется ему пришили троцкизм, а может даже покушение на Сталина. Это в данном случае не важно. А важно, что у него были идеи и три хороших помощника. Многое приходилось делать впервые - и, конечно не обошлось без русской смекалки. Когда имеешь крупповскую сталь, не задумываешься о формах; у них такой стали не было, а требовалось обеспечить непробиваемость - вот откуда наклонные плиты. Алюминиевый дизель - тоже от нужды” ты себе представляешь сколько бы весил чугунный - при мощности в 500 сил, да ещё проблемы охлаждения!... Пришлось изобрести новый сплав. Тут главное - стимул; как-никак дополнительное питание и каждый месяц свидание с женой, сутки в отдельной камере. В случае успеха обещали освобождение.”

- “ И они его получили?”.

- “ Кроме Кошкина. Он освободился сам. Слишком волновался на испытаниях, сердце не выдержало”.....

Так четверо узников, вдохновляемых мечтой о свободе и о второй миске похлёбки, сотворили настоящее танковое чудо и заставили сжаться в тревоге сердце Гудериана!

“ Истинно говорится - не камнем и железом крепка тюрьма. Она крепка арестантами. Пожалуй рухнет она - без одного хотя бы узника - патриота.”

- “ Не сомневайся, Гейнц, - Кошкин у нас не один. У нас таких патриотов - сколько понадобится.”

Читая книгу Георгия Владимова “Генерал и его армия” встретил такой сюжет: - Гудериан о танке Т-34. Решил и Вас ознакомить, вдруг не все читали.

...” Уже в конце июня разнеслась весть о новом русском танке, превосходящем все, что знало до сих пор танкостроение. В это не хотелось верить, но первое же знакомство с пленным “Русским Кристи” под скромным индексом Т-34 все сомнения опровергло. Поразило прежде всего изящество форм, наклонные плиты корпуса и башни, круглый её лоб. Ни одной вертикальной плоскости, и какая приземистая посадка, и какие широкие, в полметра, гусеницы! как не додумались до этого ни Кристи, ни Фердинанд Порше, ни он сам, наконец, кого считают создателем бронетанковых сил Германии. Ему не терпелось испытать тридцатьчетвёрку; сев за рычаги, он погонял её по полю, изрытому окопами и воронками,

пробил кирпичную стену, пострелял из пушки и обоих пулемётов - башенного и курсового. Потом её расстреливали из танковых пушек - она сопротивлялась активно, отсыла снаряды в небо, от попаданий под прямым углом оставались одни вмятины; только ударом сзади, в радиатор, её удалось подорвать. Танк умер, но не загорелся - и значит спас бы свой экипаж,- ведь он работал не на бензине, от которого немецкие танки полыхали кострами.

Подойдя к этой чудо-машине положив руку на тёплую броню, он только и мог сказать с улыбкой восхищения, скрывавшей растерянность, ошеломление: “ На таком лимузине я бы проехал весь Мир!”

Позднее Гудериан спросит у его старого знакомого советского генерала, угодившего к нему в плен под Киевом, спросил напрямую, как создавался русский танк и почему немцы о нём не узнали.

“ Всё очень просто Гейнц. Его делали враги народа - значит делали на совесть и, конечно подпольно.”.

- “То есть?”

- “ Заключённые. В особом цехе паровозного завода в Харькове. Ваши агенты небось искали на тракторном? ... А имя русского Кристи - Кошкин. Кажется ему пришили троцкизм, а может даже покушение на Сталина. Это в данном случае не важно. А важно, что у него были идеи и три хороших помощника. Многое приходилось делать впервые - и, конечно не обошлось без русской смекалки. Когда имеешь крупповскую сталь, не задумываешься о формах; у них такой стали не было, а требовалось обеспечить непробиваемость - вот откуда наклонные плиты. Алюминиевый дизель - тоже от нужды” ты себе представляешь сколько бы весил чугунный - при мощности в 500 сил, да ещё проблемы охлаждения!... Пришлось изобрести новый сплав. Тут главное - стимул; как-никак дополнительное питание и каждый месяц свидание с женой, сутки в отдельной камере. В случае успеха обещали освобождение.”

- “ И они его получили?”.

- “ Кроме Кошкина. Он освободился сам. Слишком волновался на испытаниях, сердце не выдержало”.....

Так четверо узников, вдохновляемых мечтой о свободе и о второй миске похлёбки, сотворили настоящее танковое чудо и заставили сжаться в тревоге сердце Гудериана!

“ Истинно говорится - не камнем и железом крепка тюрьма. Она крепка арестантами. Пожалуй рухнет она - без одного хотя бы узника - патриота.”

- “ Не сомневайся, Гейнц, - Кошкин у нас не один. У нас таких патриотов - сколько понадобится.”

Re: ЗИФ - территория трудовой доблести в годы войны

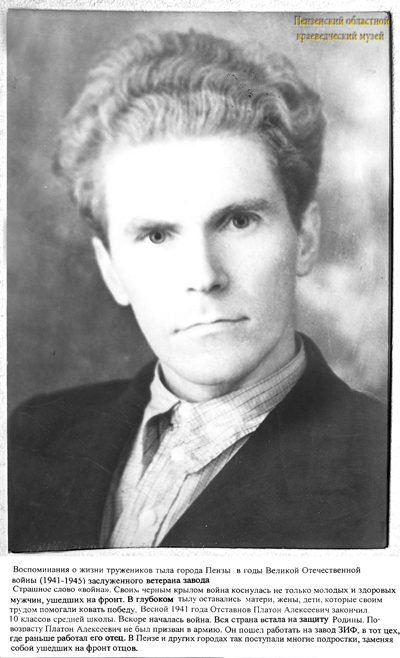

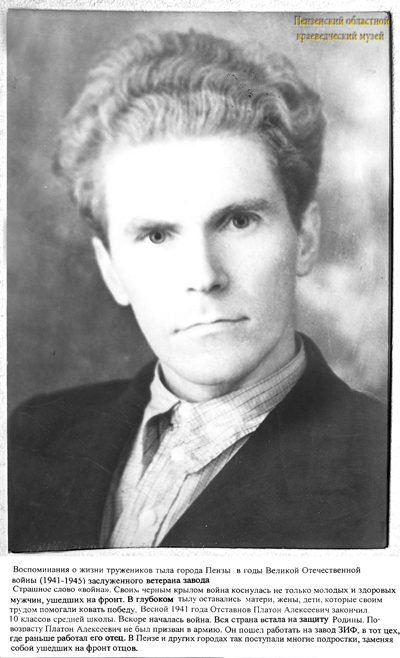

Добрый день! Николай Васильевич, я предлагаю немного опустить информационную планку и поговорить о человеке, который отдал заводу всю свою жизнь, о человеке - талантливом изобретателе с большим кругозором знаний. Старые работники музея народного творчества с большой теплотой вспоминают этого человека. Выйдя на пенсию в 64 года, он стал осваивать художественное ремесло, живопись. Вот его воспоминания, хранящиеся в фондах музея, изложенные на тоненькой школьной тетради

http://images.xn--b1aebbi9aie.xn--p1ai/foto/16_war_II/prompenza/Otstavnov_platon.pdf

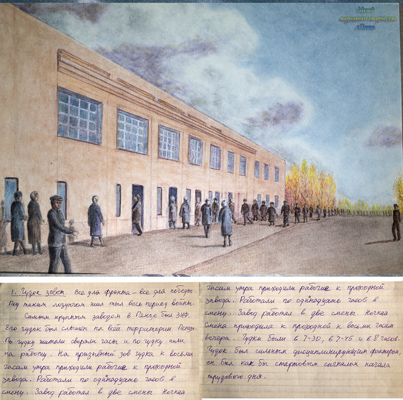

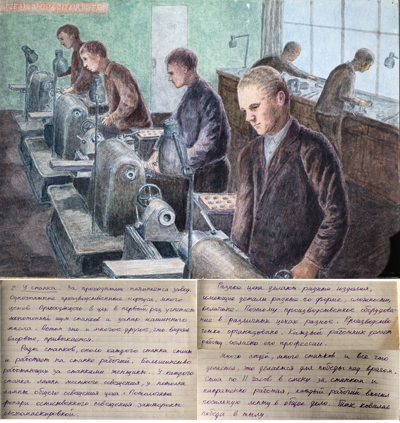

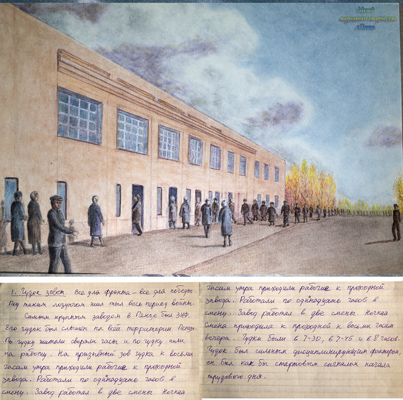

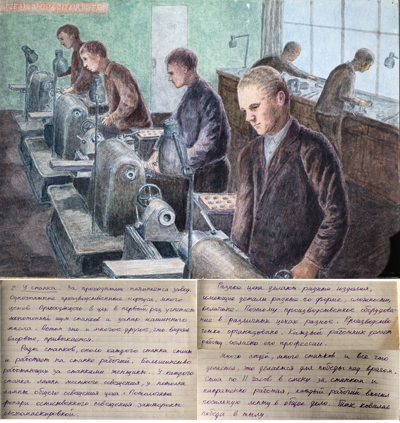

Предлагаю небольшую выставку его работ с описанием картин, составленную им к 45-летию Победы. Это маленькие зарисовки жизни завода им.Фрунзе в годы войны.

Предлагаю небольшую выставку его работ с описанием картин, составленную им к 45-летию Победы. Это маленькие зарисовки жизни завода им.Фрунзе в годы войны.

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27