Река Сура

Сообщений: 27

• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3

Re: Река Сура

Добрый вечер! Взято отсюда https://proza.ru/2021/02/09/1941

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА ХУДОЖНИКА

рассказ

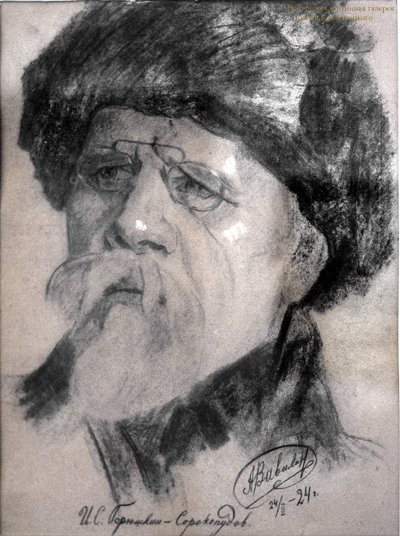

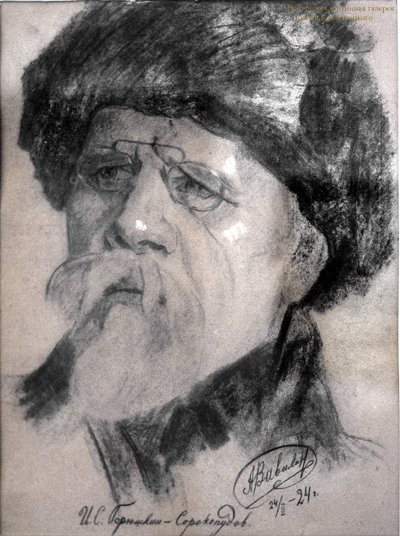

Знаменитый художник, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов (1873-1954гг.) знаком широкому кругу людей. А есть эпизоды из его личной жизни, о которых мало кто знает. Один такой случай, основанный на рассказах и дневнике моей бабушки Марии Осиповны и деда Сергея Александровича Астаховых, я опишу.

Волею судьбы, мои родственники жили в одном доме с любимым учеником Ивана Силыча- Алексеем Григорьевичем Вавилиным (1903-1978гг), который в дальнейшем написал портрет своего учителя (выставлен в картинной галерее г.Пензы)

Алексей с семьей проживал на втором этаже, а мои- на первом на улице Ново-Троицкой (Чехова, за валом). В наше время на этом месте проходит большой мост через реку Суру, с выходом на улицу Чадаева. Дед мой работал бухгалтером на Трубочном заводе (впоследствии Велозавод), и был художником-анималистом (любителем). Вавилин преподавал в пензенском художественном училище, которое закончил в 1925году.

Иногда эти трое мужчин собирались за круглым столом в доме у моих родственников, посидеть, пообедать фирменным блюдом из жареных пескарей в сметане (Сейчас и пескарей-то не найти!), под наливочку! На десерт бабушка пекла что-нибудь вкусненькое. А потом были песни под аккордеон. Это уж хозяйка! Иван Силыч вставал (очень галантный был мужчина!) и просил Марию Осиповну исполнить его любимую- ”Ах, Самара-городок…” Традиция!

И вот как-то, сидя за столом, наш герой и высказал свою заветную авантюрную мечту- спуститься на лодках по Суре до впадения её в “матушку” Волгу. Молодые годы Ивана Силыча- его “университеты” частично прошли на пароходах, ходивших по большой реке, работая мальчиком при буфете. Ностальгия по юности, ни с чем не сравнимый запах реки, по волжским просторам, красивым пейзажам, всю жизнь волновали будущего художника! Может, отсюда его тяга к великой реке…

Немногие слышали, что раньше по весне, торговые люди ходили этим маршрутом до Волги с товаром на баркасах. Идея всем понравилась (кроме бабушки!) Решение было принято.

Все завертелось, закрутилось.. Две лодки моего деда- плоскодонки (одна из них большая) тщательно готовились. Шутка ли сотни верст по воде пройти! Разговор о путешествии был в мае, а плыть решили с 1-го июля. У деда была проблема с отпуском, но и её решили успешно, правда, не без помощи Ивана Силыча.

Бывалые люди, говорили, что до слияния рек дойдете спокойно. ”На Волге, на правом берегу стоит рыбацкая артель, там продадите лодки. У них они всегда в цене. В селах по берегам Суры найдете нужный провиант”. Сборы были долгими и обстоятельными. Не предполагали, что надо взять столько много вещей! Шили мешки из тонкого брезента-прятать добро от дождя. Папки с рисовальной бумагой, этюдники, документы, и прочее. Провизию уложили в последнюю очередь. Опытные люди советовали взять спиртное для обмена на продукты. Захватили и шанцевый инструмент, рыболовные снасти, посуду, да и много ещё чего по-мелочи. Прихватили два раскладных стула… Когда сборы закончились, проверили еще несколько раз по списку. И все же, мой дед умудрился забыть соломенную шляпу! Если учесть, что голова у него была лысая, то находясь целыми днями на солнце в лодке, вещь это была необходимая. Кстати, у всех путешественников были такие же головные уборы. Мой пятилетний дядя Аркадий бежал по берегу с этой шляпой, кричал и размахивал ею, пока не отдал отцу. Два раза на телеге перевозили вещи, без лошадиной тяги туго пришлось бы… Спасибо сосед помог!

“Все, вперед!,”- сказал капитан (понятно кто!), и вся троица уселась по местам. Оттолкнулись от берега, и, помолясь, вышли на течение. Надо сказать, что сам поход не был столь утомительным, как подготовка к нему и сборы.

Это сейчас плотин понастроили, а тогда течение было быстрое. Пришлось учиться управлять поездом из двух лодок в жесткой сцепке, постоянно их выравнивать. Дед сидел на второй лодке и как рулём исправлял положение кормовым веслом.. В 1927 году ему было 30 лет, Вавилину 27, а вот Ивану Силычу- 55. Астахов вспоминал, что они с Алексеем капитану в дети годились, а он не уступал молодым в выносливости! Не отказывался работать на веслах и от всего другого, что связано с походом. Путешественники звали капитана просто Силыч, а команда состояла из Сергея и Алексея.

Бездельничать не приходилось - один на веслах, другой- вперёдсмотрящий. Как бы не налететь на что-нибудь! Места незнакомые. Иногда приходилось проплывать под низкими мостами лёжа в лодке. На стоянках кто-то работал с натурой, кто-то кашеварил на костре или на примусе. Купались, брились. В деревнях Силыча все интересовало- уклад жизни, быт, хозяйство, одежда, обувь… Давно ли в церковь ходили? Некоторые крестьяне с удовольствием позировали. В одной семье предложили купить лапти. Купили. В другой деревне все население плело разные корзины. Капитан сожалел, что был не сезон работ, уж очень хотелось увидеть сам процесс изготовления. Всей команде приглянулась плетеные сундучки с крышкой, незаменимая вещь для мягкой клади, а на рыбалке, как садовня. Хотели купить больше, но лодок-то всего две. Вот так плыли, и понемногу привыкли, шутили!

Иван Силыч много рассуждал о самобытности местных жителей, о почти патриархальном укладе жизни людей. Один раз довелось увидеть крестный ход.. Впереди шёл поп размахивая кадилом, за ним небольшая толпа, и все они что-то пели или читали молитву. Впечатляло… Силыч заметил, что многие крестьяне были обуты в лапти, хорошая, между прочим, летняя обувь! Люди за много веков привыкли к звону колоколов- это в тех церквях, которые действовали. В деревне народ помнил и соблюдал все посты и праздники. Команда знала отношение Силыча к русской культуре, обычаям, традициям.

Плыли они мимо деревень, часто с церковью. Если мрачная, разрушенная, то Силыч ворчал, а если чистенькая и ухоженная, то светлел лицом, крестился и кланялся. Команда все повторяла.

Леса подступали прямо к реке, за Пензой встречались все больше дубовые рощи вперемежку с чернолесьем, а вот ближе к Мордовии дубы сменили сосны. Плыли, и где капитанскому глазу с прищуром нравилось место, там и причаливали. Доставали этюдники, стулья и делали карандашные наброски. Иван Силыч очень педантично все подписывал.

Иногда ходили в лес по грибы, ловили рыбу. Капитан не то чтобы был заядлый рыбак, нет.Но рыбалку любил за возможность побыть на природе, мог часами смотреть на поплавок. Иногда ночевал у Алексея,чтобы не опоздать к зорьке. Нравились ранние часы на реке!

А лодки все плыли, иногда останавливаясь в селах. Крестьяне встречали их с любопытством, кто такие? А узнав, заводили разговоры о том, о сем. Предлагали продукты. Понимание находилось быстро,к обоюдной пользе для обеих сторон, и к лодке несли все что надо, и не надо! Все сгодится! В тех местах люди жили зажиточно- урожаи стабильные, голод, тиф обошли Пензенскую губернию стороной. До коллективизации оставалось ещё несколько лет. Руководил товарным обменом мой дед.

В деревнях с действующей церковью Иван Силыч и Алексей задерживались, знакомились со служилыми и их домашними. Смотрели иконостас, узнавали историю церкви. Священнослужители, видя живой интерес художников, проникались к ним уважением, а некоторые слышали о Горюшкине-Сорокопудове,его творчестве. Культурные люди! С удовольствием показывали своё хозяйство! Один раз повели осмотреть церковный сад. Все у них росло, если позволял климат. Удивили путешественников груши, крупные, красивые, как на юге. ”Вот к нам в сентябре пожалуйте, сейчас-то они еще не созрели… Попробуете и никогда вкус не забудете, как мед сладкие." Несколько поколений служителей выращивали их, проводили районирование. “Какие молодцы люди, правильные,умеют жить достойно в любых условиях!”- говорил Силыч, передавая альбом с набросками деду.

После одной из остановок художники вернулись к реке не одни, а в сопровождении человека, который нес на вытянутых руках кастрюлю, полную соленый груздей. Попадья прислала! Говорила, что это особый засол, рецепт из какого-то монастыря. Отказ не принимала… Ну, не обижать же милую женщину!

Так они и двигались к заветной цели.. Оставались в памяти новые, незнакомые места, менялись пейзажи, стали чаще встречаться хвойные леса. Река становилась все шире, рыбы все больше, а деревень по берегам все меньше. Лица и руки у всей троицы загорели дочерна! И загар был наш, средневолжский, а не какой-то там южный- светлый!

Однажды нарушил привычный уклад медведь! Настоящий бурый великан! Увидев людей, он сделал вид, что испугался, а сам затаился в кустах и оттуда наблюдал… Может рыбки захотел, или за ягодками пришел... Все! Беззаботные прогулки в лес за грибами закончились! И откуда мишка взялся? Зря забыли о мордовских лесах! И как-то тревожно стало на душе, беспокойно, после этой нежданной встречи… Успокоил их местный рыбак, сказав, что теперь про них не слыхать. ”Повезло вам,- смеялся он,- но на всякий случай ночью жгите костер! Лоси тут встречаются, но они не опасны, если их не тревожить.” И как бы между прочим, без перехода- ”А водочка у вас есть?” с надеждой спросил. Народ простой, без церемоний! “Есть,”- сказал Силыч. Налили всем,закусили хлебом с малосольным огурцом. Разговорились. Мужик поведал, что он ловит сомов ”вон на той яме на выползка.” Полчаса назад поставил там закидушки, и уверен был, что ночью возьмет рыбу.

Спросили у него как долго еще до слияния рек идти, но он не знал, предположил, что еще примерно ”шлепать” неделю. На том и расстались.

Рыбалка уже поднадоела, спасала работа, никто не жаловался, но устали все.. Хотелось нормально выспаться в кровати, а не в походных условиях. Да, ещё и комары одолевали, забыли взять накомарники, но разве все учтешь!? Силыч что-то записывал себе в книжку. Он все повторял,- ”Будет что зимой вспомнить! Обязательно вспоминать будем!”

Как добрались до слияния Суры и Волги, дед не рассказывал в подробностях, помнил только, что Суру было не узнать- широкая с островками по руслу. Последние дни шли не встречая жилья, да и леса пропали. Пару раз встретили артельщиков - рыбаков, и пару пароходиков видели… А вот и Волга! По ширине не особо отличалась от устья Суры, но чувствовалась глубина и мощь. Справа виделась рыбацкая деревня с небольшой пристанью. Причалили. У местных спросили как добраться до Чебоксар. Оказалось, что просто - на пассажирской барже, которая приходит сюда два раза в неделю. А как продать лодки? Оказалось тоже просто! “Мальчишки сбегают в артель и приведут “кого надо”. ”Кто надо” пришёл и не один. Мужики долго расспрашивали, кто такие, откуда, что за нужда избавиться от лодок, а заодно и прочего скарба. Тут Иван Силыч и показал свою способность в ведении торговых дел. Как заправский купец ценился за каждую вещь, подмигивая незаметно своей команде, которая только диву давалась! “Большой человек большой во всем!”- говорил он потом, улыбаясь. Чувствовалось, что этот процесс ему очень понравился! В итоге распродали все, даже примус с керосином! Удочки подарили ребятне к их великой радости. Дед оставил только ножовку, а художники- упакованные мешки и корзины с альбомами, раскладные стулья, этюдники и что-то еще по-мелочи. Расставались с вещами неохотно, ведь почти два месяца они служили верой и правдой. Но, что поделать, дальше надо было двигаться налегке.. Потом ждали баржу. И как-то быстро пролетели последние дни возвращения домой. Но, несмотря на усталость, положительных эмоций они получили в достатке. Работа проделана очень большая- альбомы заполнены рисунками, физически чувствовали себя прекрасно, еще бы, на свежем воздухе!Нервы спокойны, можно дальше жить и работать!

Как интересно и забавно прошёл отпуск! Вспоминали они, сидя в той же комнате, за тем же столом… И была та же песня ”Ах,Самара городок”,- в исполнении моей бабушки, и чувствовалось, что Иван Силыч что-то затеял в своей богатой на фантазии голове...

Вот и все, что я вспомнил из рассказов и дневника моих родственников.

В заключение скажу, что они все же повторили путешествие! Поход номер два состоялся, вот только когда- спросить уже не у кого.

Астахов Аркадий. Май, 2019г.

Знаменитый художник, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов (1873-1954гг.) знаком широкому кругу людей. А есть эпизоды из его личной жизни, о которых мало кто знает. Один такой случай, основанный на рассказах и дневнике моей бабушки Марии Осиповны и деда Сергея Александровича Астаховых, я опишу.

Волею судьбы, мои родственники жили в одном доме с любимым учеником Ивана Силыча- Алексеем Григорьевичем Вавилиным (1903-1978гг), который в дальнейшем написал портрет своего учителя (выставлен в картинной галерее г.Пензы)

Алексей с семьей проживал на втором этаже, а мои- на первом на улице Ново-Троицкой (Чехова, за валом). В наше время на этом месте проходит большой мост через реку Суру, с выходом на улицу Чадаева. Дед мой работал бухгалтером на Трубочном заводе (впоследствии Велозавод), и был художником-анималистом (любителем). Вавилин преподавал в пензенском художественном училище, которое закончил в 1925году.

Иногда эти трое мужчин собирались за круглым столом в доме у моих родственников, посидеть, пообедать фирменным блюдом из жареных пескарей в сметане (Сейчас и пескарей-то не найти!), под наливочку! На десерт бабушка пекла что-нибудь вкусненькое. А потом были песни под аккордеон. Это уж хозяйка! Иван Силыч вставал (очень галантный был мужчина!) и просил Марию Осиповну исполнить его любимую- ”Ах, Самара-городок…” Традиция!

И вот как-то, сидя за столом, наш герой и высказал свою заветную авантюрную мечту- спуститься на лодках по Суре до впадения её в “матушку” Волгу. Молодые годы Ивана Силыча- его “университеты” частично прошли на пароходах, ходивших по большой реке, работая мальчиком при буфете. Ностальгия по юности, ни с чем не сравнимый запах реки, по волжским просторам, красивым пейзажам, всю жизнь волновали будущего художника! Может, отсюда его тяга к великой реке…

Немногие слышали, что раньше по весне, торговые люди ходили этим маршрутом до Волги с товаром на баркасах. Идея всем понравилась (кроме бабушки!) Решение было принято.

Все завертелось, закрутилось.. Две лодки моего деда- плоскодонки (одна из них большая) тщательно готовились. Шутка ли сотни верст по воде пройти! Разговор о путешествии был в мае, а плыть решили с 1-го июля. У деда была проблема с отпуском, но и её решили успешно, правда, не без помощи Ивана Силыча.

Бывалые люди, говорили, что до слияния рек дойдете спокойно. ”На Волге, на правом берегу стоит рыбацкая артель, там продадите лодки. У них они всегда в цене. В селах по берегам Суры найдете нужный провиант”. Сборы были долгими и обстоятельными. Не предполагали, что надо взять столько много вещей! Шили мешки из тонкого брезента-прятать добро от дождя. Папки с рисовальной бумагой, этюдники, документы, и прочее. Провизию уложили в последнюю очередь. Опытные люди советовали взять спиртное для обмена на продукты. Захватили и шанцевый инструмент, рыболовные снасти, посуду, да и много ещё чего по-мелочи. Прихватили два раскладных стула… Когда сборы закончились, проверили еще несколько раз по списку. И все же, мой дед умудрился забыть соломенную шляпу! Если учесть, что голова у него была лысая, то находясь целыми днями на солнце в лодке, вещь это была необходимая. Кстати, у всех путешественников были такие же головные уборы. Мой пятилетний дядя Аркадий бежал по берегу с этой шляпой, кричал и размахивал ею, пока не отдал отцу. Два раза на телеге перевозили вещи, без лошадиной тяги туго пришлось бы… Спасибо сосед помог!

“Все, вперед!,”- сказал капитан (понятно кто!), и вся троица уселась по местам. Оттолкнулись от берега, и, помолясь, вышли на течение. Надо сказать, что сам поход не был столь утомительным, как подготовка к нему и сборы.

Это сейчас плотин понастроили, а тогда течение было быстрое. Пришлось учиться управлять поездом из двух лодок в жесткой сцепке, постоянно их выравнивать. Дед сидел на второй лодке и как рулём исправлял положение кормовым веслом.. В 1927 году ему было 30 лет, Вавилину 27, а вот Ивану Силычу- 55. Астахов вспоминал, что они с Алексеем капитану в дети годились, а он не уступал молодым в выносливости! Не отказывался работать на веслах и от всего другого, что связано с походом. Путешественники звали капитана просто Силыч, а команда состояла из Сергея и Алексея.

Бездельничать не приходилось - один на веслах, другой- вперёдсмотрящий. Как бы не налететь на что-нибудь! Места незнакомые. Иногда приходилось проплывать под низкими мостами лёжа в лодке. На стоянках кто-то работал с натурой, кто-то кашеварил на костре или на примусе. Купались, брились. В деревнях Силыча все интересовало- уклад жизни, быт, хозяйство, одежда, обувь… Давно ли в церковь ходили? Некоторые крестьяне с удовольствием позировали. В одной семье предложили купить лапти. Купили. В другой деревне все население плело разные корзины. Капитан сожалел, что был не сезон работ, уж очень хотелось увидеть сам процесс изготовления. Всей команде приглянулась плетеные сундучки с крышкой, незаменимая вещь для мягкой клади, а на рыбалке, как садовня. Хотели купить больше, но лодок-то всего две. Вот так плыли, и понемногу привыкли, шутили!

Иван Силыч много рассуждал о самобытности местных жителей, о почти патриархальном укладе жизни людей. Один раз довелось увидеть крестный ход.. Впереди шёл поп размахивая кадилом, за ним небольшая толпа, и все они что-то пели или читали молитву. Впечатляло… Силыч заметил, что многие крестьяне были обуты в лапти, хорошая, между прочим, летняя обувь! Люди за много веков привыкли к звону колоколов- это в тех церквях, которые действовали. В деревне народ помнил и соблюдал все посты и праздники. Команда знала отношение Силыча к русской культуре, обычаям, традициям.

Плыли они мимо деревень, часто с церковью. Если мрачная, разрушенная, то Силыч ворчал, а если чистенькая и ухоженная, то светлел лицом, крестился и кланялся. Команда все повторяла.

Леса подступали прямо к реке, за Пензой встречались все больше дубовые рощи вперемежку с чернолесьем, а вот ближе к Мордовии дубы сменили сосны. Плыли, и где капитанскому глазу с прищуром нравилось место, там и причаливали. Доставали этюдники, стулья и делали карандашные наброски. Иван Силыч очень педантично все подписывал.

Иногда ходили в лес по грибы, ловили рыбу. Капитан не то чтобы был заядлый рыбак, нет.Но рыбалку любил за возможность побыть на природе, мог часами смотреть на поплавок. Иногда ночевал у Алексея,чтобы не опоздать к зорьке. Нравились ранние часы на реке!

А лодки все плыли, иногда останавливаясь в селах. Крестьяне встречали их с любопытством, кто такие? А узнав, заводили разговоры о том, о сем. Предлагали продукты. Понимание находилось быстро,к обоюдной пользе для обеих сторон, и к лодке несли все что надо, и не надо! Все сгодится! В тех местах люди жили зажиточно- урожаи стабильные, голод, тиф обошли Пензенскую губернию стороной. До коллективизации оставалось ещё несколько лет. Руководил товарным обменом мой дед.

В деревнях с действующей церковью Иван Силыч и Алексей задерживались, знакомились со служилыми и их домашними. Смотрели иконостас, узнавали историю церкви. Священнослужители, видя живой интерес художников, проникались к ним уважением, а некоторые слышали о Горюшкине-Сорокопудове,его творчестве. Культурные люди! С удовольствием показывали своё хозяйство! Один раз повели осмотреть церковный сад. Все у них росло, если позволял климат. Удивили путешественников груши, крупные, красивые, как на юге. ”Вот к нам в сентябре пожалуйте, сейчас-то они еще не созрели… Попробуете и никогда вкус не забудете, как мед сладкие." Несколько поколений служителей выращивали их, проводили районирование. “Какие молодцы люди, правильные,умеют жить достойно в любых условиях!”- говорил Силыч, передавая альбом с набросками деду.

После одной из остановок художники вернулись к реке не одни, а в сопровождении человека, который нес на вытянутых руках кастрюлю, полную соленый груздей. Попадья прислала! Говорила, что это особый засол, рецепт из какого-то монастыря. Отказ не принимала… Ну, не обижать же милую женщину!

Так они и двигались к заветной цели.. Оставались в памяти новые, незнакомые места, менялись пейзажи, стали чаще встречаться хвойные леса. Река становилась все шире, рыбы все больше, а деревень по берегам все меньше. Лица и руки у всей троицы загорели дочерна! И загар был наш, средневолжский, а не какой-то там южный- светлый!

Однажды нарушил привычный уклад медведь! Настоящий бурый великан! Увидев людей, он сделал вид, что испугался, а сам затаился в кустах и оттуда наблюдал… Может рыбки захотел, или за ягодками пришел... Все! Беззаботные прогулки в лес за грибами закончились! И откуда мишка взялся? Зря забыли о мордовских лесах! И как-то тревожно стало на душе, беспокойно, после этой нежданной встречи… Успокоил их местный рыбак, сказав, что теперь про них не слыхать. ”Повезло вам,- смеялся он,- но на всякий случай ночью жгите костер! Лоси тут встречаются, но они не опасны, если их не тревожить.” И как бы между прочим, без перехода- ”А водочка у вас есть?” с надеждой спросил. Народ простой, без церемоний! “Есть,”- сказал Силыч. Налили всем,закусили хлебом с малосольным огурцом. Разговорились. Мужик поведал, что он ловит сомов ”вон на той яме на выползка.” Полчаса назад поставил там закидушки, и уверен был, что ночью возьмет рыбу.

Спросили у него как долго еще до слияния рек идти, но он не знал, предположил, что еще примерно ”шлепать” неделю. На том и расстались.

Рыбалка уже поднадоела, спасала работа, никто не жаловался, но устали все.. Хотелось нормально выспаться в кровати, а не в походных условиях. Да, ещё и комары одолевали, забыли взять накомарники, но разве все учтешь!? Силыч что-то записывал себе в книжку. Он все повторял,- ”Будет что зимой вспомнить! Обязательно вспоминать будем!”

Как добрались до слияния Суры и Волги, дед не рассказывал в подробностях, помнил только, что Суру было не узнать- широкая с островками по руслу. Последние дни шли не встречая жилья, да и леса пропали. Пару раз встретили артельщиков - рыбаков, и пару пароходиков видели… А вот и Волга! По ширине не особо отличалась от устья Суры, но чувствовалась глубина и мощь. Справа виделась рыбацкая деревня с небольшой пристанью. Причалили. У местных спросили как добраться до Чебоксар. Оказалось, что просто - на пассажирской барже, которая приходит сюда два раза в неделю. А как продать лодки? Оказалось тоже просто! “Мальчишки сбегают в артель и приведут “кого надо”. ”Кто надо” пришёл и не один. Мужики долго расспрашивали, кто такие, откуда, что за нужда избавиться от лодок, а заодно и прочего скарба. Тут Иван Силыч и показал свою способность в ведении торговых дел. Как заправский купец ценился за каждую вещь, подмигивая незаметно своей команде, которая только диву давалась! “Большой человек большой во всем!”- говорил он потом, улыбаясь. Чувствовалось, что этот процесс ему очень понравился! В итоге распродали все, даже примус с керосином! Удочки подарили ребятне к их великой радости. Дед оставил только ножовку, а художники- упакованные мешки и корзины с альбомами, раскладные стулья, этюдники и что-то еще по-мелочи. Расставались с вещами неохотно, ведь почти два месяца они служили верой и правдой. Но, что поделать, дальше надо было двигаться налегке.. Потом ждали баржу. И как-то быстро пролетели последние дни возвращения домой. Но, несмотря на усталость, положительных эмоций они получили в достатке. Работа проделана очень большая- альбомы заполнены рисунками, физически чувствовали себя прекрасно, еще бы, на свежем воздухе!Нервы спокойны, можно дальше жить и работать!

Как интересно и забавно прошёл отпуск! Вспоминали они, сидя в той же комнате, за тем же столом… И была та же песня ”Ах,Самара городок”,- в исполнении моей бабушки, и чувствовалось, что Иван Силыч что-то затеял в своей богатой на фантазии голове...

Вот и все, что я вспомнил из рассказов и дневника моих родственников.

В заключение скажу, что они все же повторили путешествие! Поход номер два состоялся, вот только когда- спросить уже не у кого.

Астахов Аркадий. Май, 2019г.

Re: Река Сура

Добрый вечер! Обнаружил на просторах Проза.ру интересную страничку. https://proza.ru/avtor/lls3385258 Здесь много информации о нашем крае. Автор о себе:

Поплыли. Владимир Островитянин.

Сурская экспедиция - часть 1 https://proza.ru/2015/03/15/720

Сурская экспедиция - часть 2 https://proza.ru/2015/03/15/845

Сурская экспедиция - часть 3 https://proza.ru/2015/03/15/1044

В сущности, я не писатель, а репортер. Десяток лет занятий журналистикой наложили свой отпечаток. Что вижу – о том и пою!

И последнее. Островитянин потому, что при регистрации к моей фамилии редактор прибавил цифру 4. Это мне не понравилось, а решение нашлось быстро. Живу я на улице Островитянова. Вот отсюда и мой ник.

Поплыли. Владимир Островитянин.

Сурская экспедиция - часть 1 https://proza.ru/2015/03/15/720

Сурская экспедиция - часть 2 https://proza.ru/2015/03/15/845

Сурская экспедиция - часть 3 https://proza.ru/2015/03/15/1044

Re: Река Сура

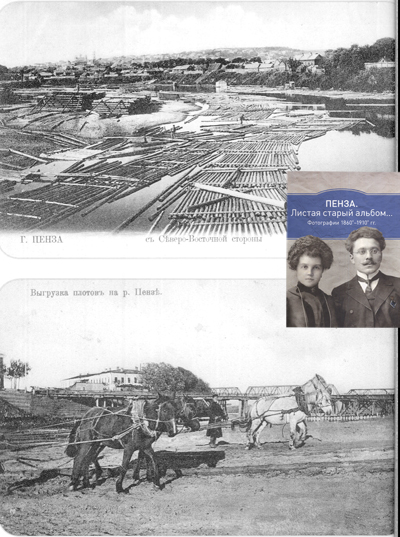

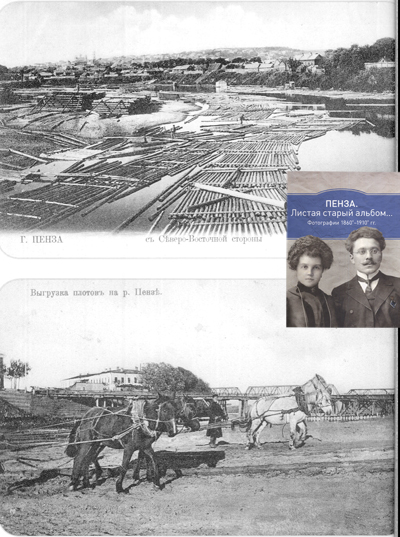

Добрый вечер! В сетях появилась фотография:

Что можно сказать, стилизация под сюжет Репина "Бурлаки на Волге" не дотягивает. Где на дальнем плане баржа, "мокшана"или "суряк"? Фотография постановочная. Женский труд использовался, если не было лошадей для укладки брёвен с воды в штабеля на берегу для просушки.

И опять всплывает цитата Карла Маркса:

Карл Маркс. Речь на юбилее "The People's Paper", произнесенная в Лондоне 14 апреля 1856 года.

Что можно сказать, стилизация под сюжет Репина "Бурлаки на Волге" не дотягивает. Где на дальнем плане баржа, "мокшана"или "суряк"? Фотография постановочная. Женский труд использовался, если не было лошадей для укладки брёвен с воды в штабеля на берегу для просушки.

И опять всплывает цитата Карла Маркса:

В наше время все как бы чревато своей противоположностью. Мы видим, что машины, обладающие чудесной силой сокращать и делать плодотворнее человеческий труд, приносят людям голод и изнурение. Новые, до сих пор неизвестные источники богатства благодаря каким-то странным, непонятным чарам превращаются в источники нищеты. Победы техники как бы куплены ценой моральной деградации. Кажется, что, по мере того как человечество подчиняет себе природу, человек становится рабом других людей, либо же рабом своей собственной подлости. Даже чистый свет науки не может, по-видимому, сиять иначе, как только на мрачном фоне невежества.

Карл Маркс. Речь на юбилее "The People's Paper", произнесенная в Лондоне 14 апреля 1856 года.

Сообщений: 27

• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3

Вернуться в Реки Пензенской области

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12