Город Спасск и Спасский район

Сообщений: 19

• Страница 1 из 2 • 1, 2

Город Спасск и Спасский район

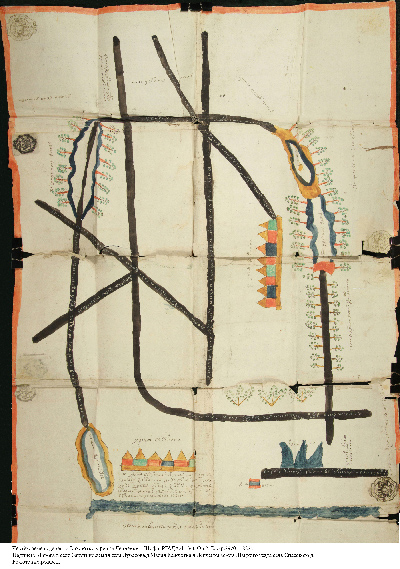

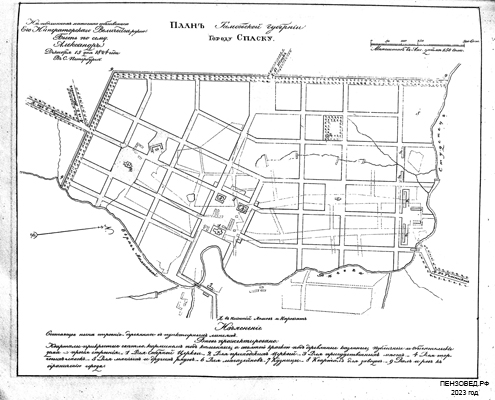

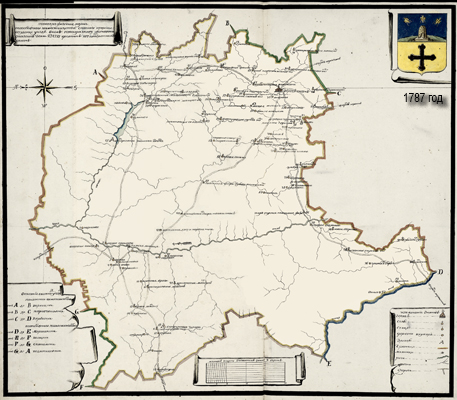

Добрый вечер! В этом году городу Спасску, как и городу Пензе, исполняется 360 лет. Я решил собрать информацию об этом уголке нашего края. Помощь решил попросить у ведущего краеведа Спасского района Нины Ивановны Забродиной, а также использовал работы Ольги Александровны Сушкиной. Большое спасибо за помощь директору музея Елене Васильевне Бормашовой и хранителю фондов Валентине Владимировне Сидориной, за экскурсию по Спасску - Ольге Топилиной.

Re: Город Спасск и Спасский район

Добрый день! Продолжаем. В советское время выходила небольшая книга из серии "Города Пензенской области".

Для начала предлагаю ознакомиться с текстом:http://images.xn--b1aebbi9aie.xn--p1ai/foto/24_etno/migraciy_PO/Godin_Bednodemynsk_sm.pdf

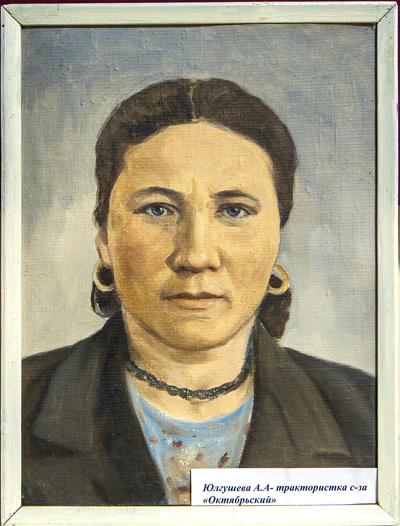

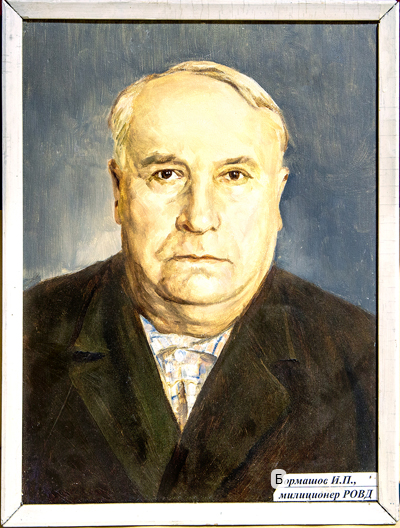

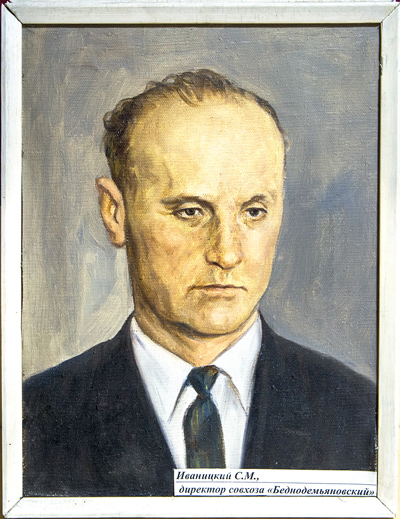

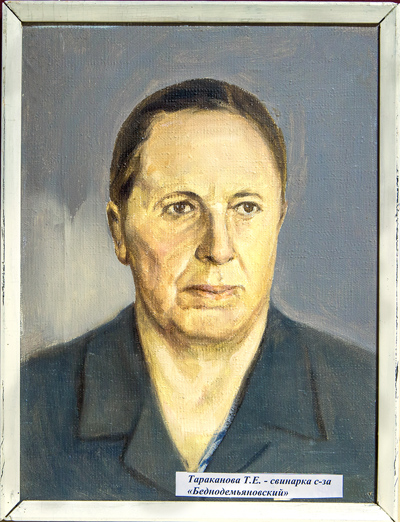

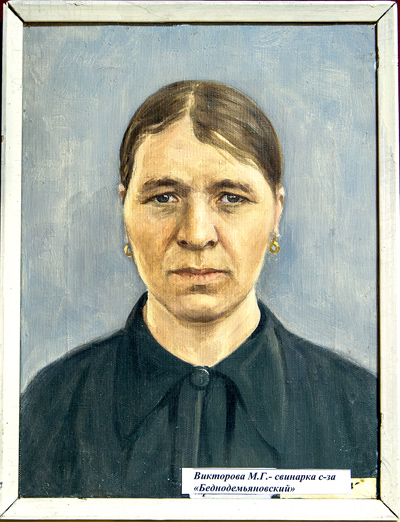

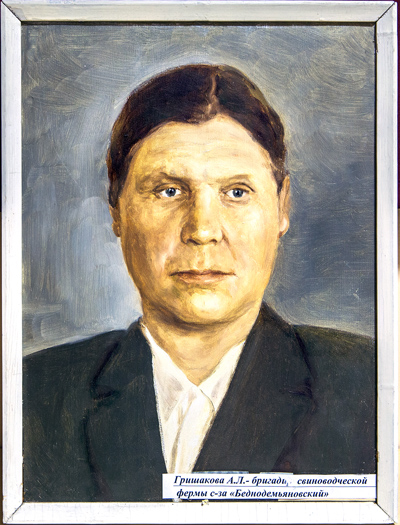

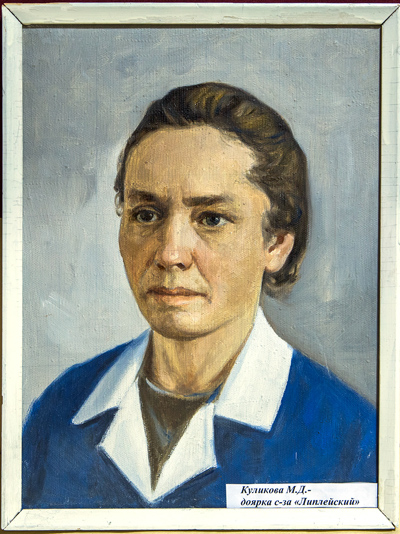

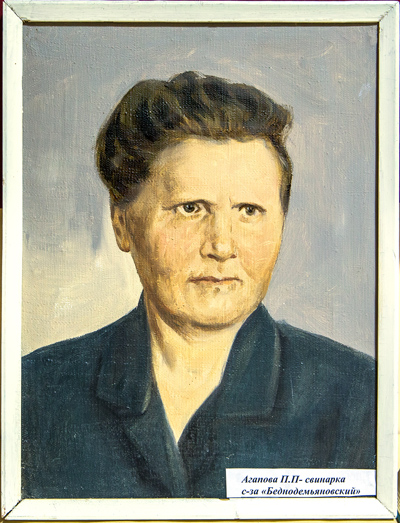

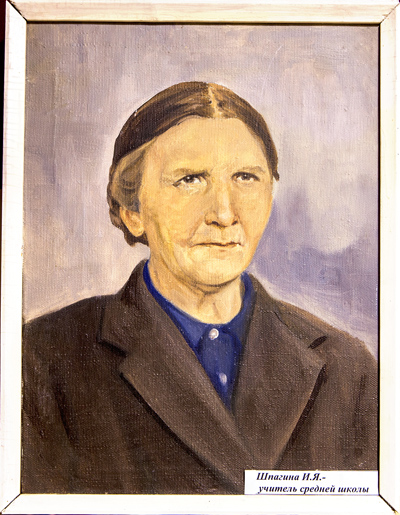

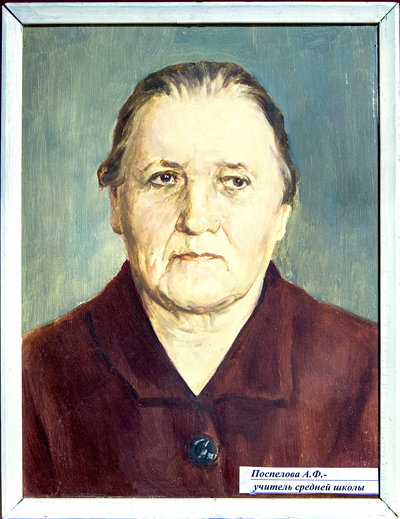

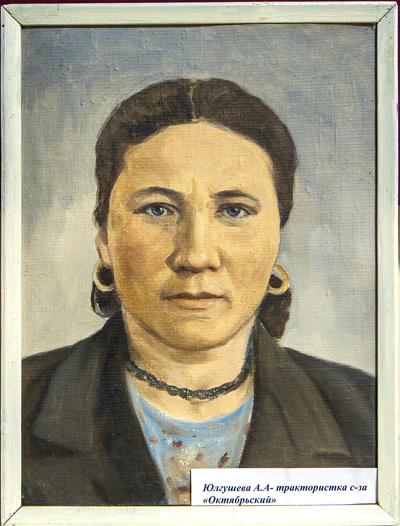

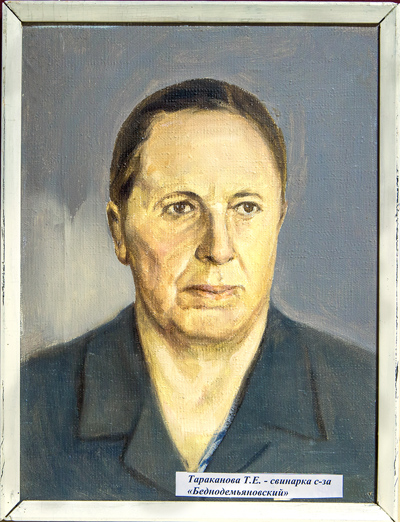

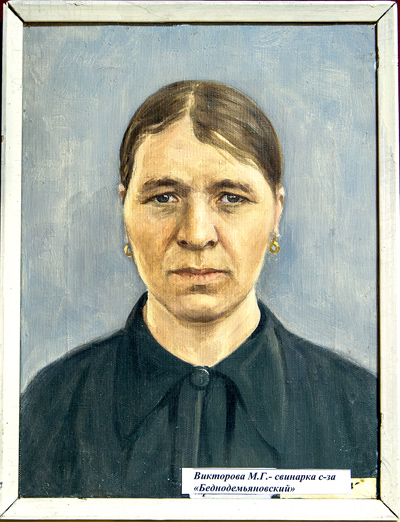

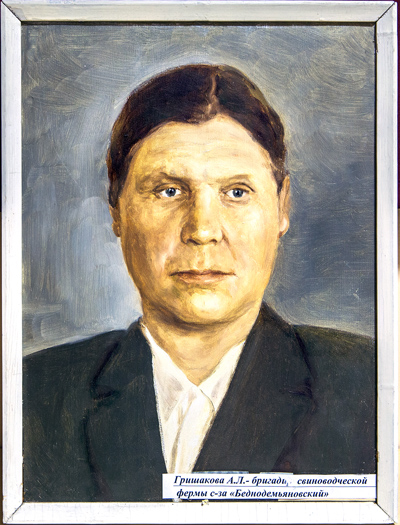

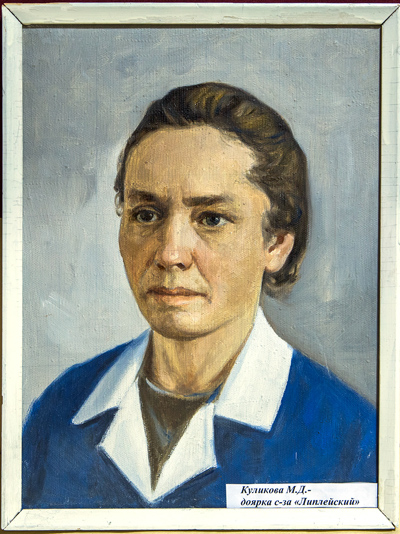

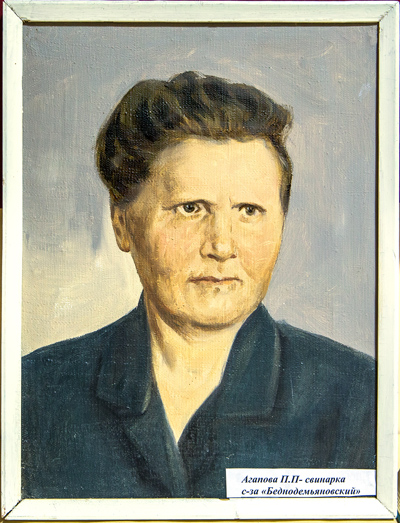

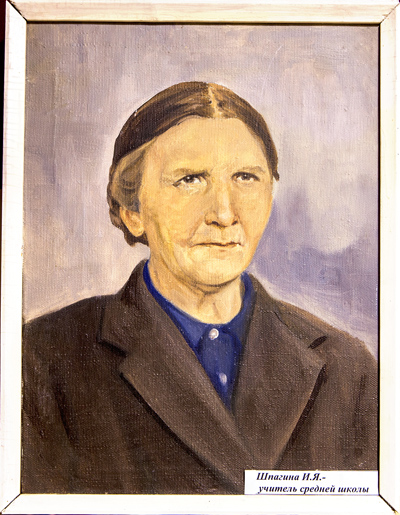

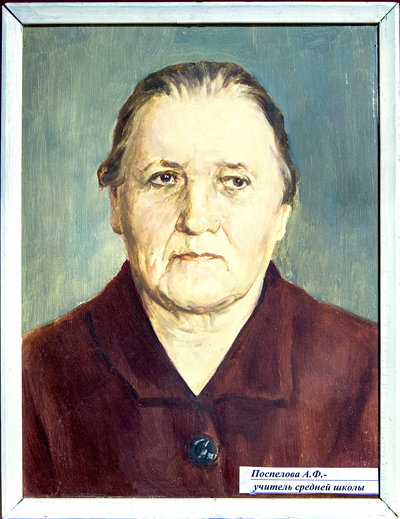

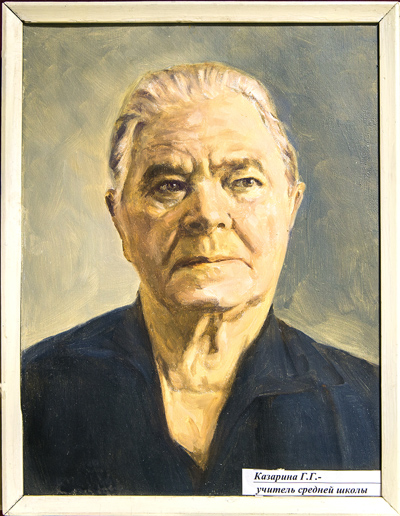

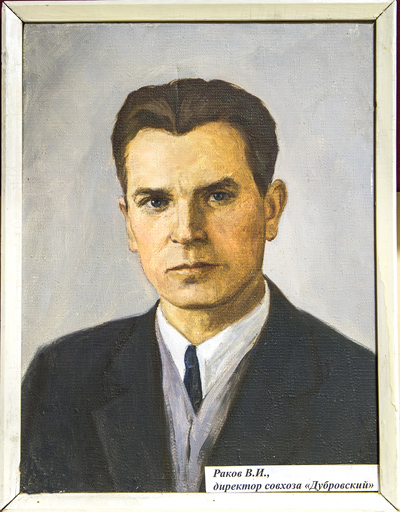

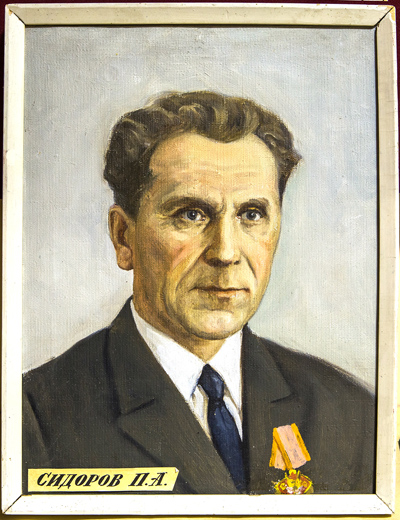

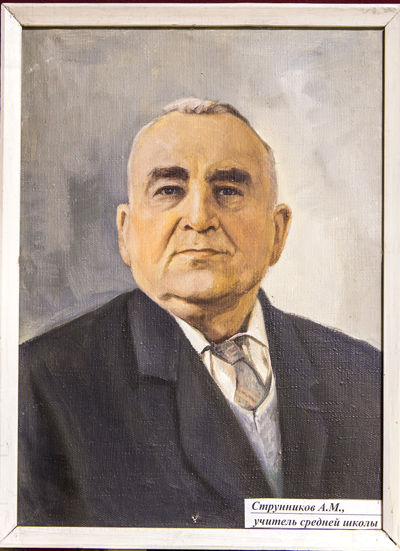

В музей принесли запылённые портреты передовиков Спасского района (где-то на чердаке валялись), я решил их разместить в этой теме. Почему? Да, потому что эти люди строили для нас будущее, а мы разучились это делать. К примеру:

Юлгушева Асия Абдряхимовна. Начала работать на тракторе в колхозе "Красная заря" в годы войны. Первая женщина - трактористка села Татарский Шелдаис. За многолетний труд указом Президиума Верховного Совета СССР в 1964 году была награждена орденом Ленина.

Вот так.

Для начала предлагаю ознакомиться с текстом:http://images.xn--b1aebbi9aie.xn--p1ai/foto/24_etno/migraciy_PO/Godin_Bednodemynsk_sm.pdf

В музей принесли запылённые портреты передовиков Спасского района (где-то на чердаке валялись), я решил их разместить в этой теме. Почему? Да, потому что эти люди строили для нас будущее, а мы разучились это делать. К примеру:

Юлгушева Асия Абдряхимовна. Начала работать на тракторе в колхозе "Красная заря" в годы войны. Первая женщина - трактористка села Татарский Шелдаис. За многолетний труд указом Президиума Верховного Совета СССР в 1964 году была награждена орденом Ленина.

Вот так.

Re: Город Спасск и Спасский район

Добрый вечер! Сегодня познакомлю со старыми фотографиями Спасска.

Соборная площадь города Спасска. Благодаря Денису Коробкову, мы можем представить масштабы базара на площади Спасска. В центре снимка располагалась водозаборная будка. Водонапорную башню ещё не построили, т.е фотография выполнена раньше 1920 года.

Подробнее о башне см.здесьhttp://xn--b1aebbi9aie.xn--p1ai/viewtopic.php?f=15&t=2242&start=80 Воду для водоснабжения базара брали из верхнего водоносного слоя, бурение в середине 19 века артезианских скважин ещё не использовали. ( моя версия). Фотография выполнена с колокольни Спасо-Преображенского собора спасским фотографом Иваном Егоровичем Печенкиным. Подробнее познакомиться с его работами можно здесь:http://xn--b1aebbi9aie.xn--p1ai/viewtopic.php?f=45&t=1935

В городском саду зимой. 1913 год.

Соборная площадь города Спасска. Благодаря Денису Коробкову, мы можем представить масштабы базара на площади Спасска. В центре снимка располагалась водозаборная будка. Водонапорную башню ещё не построили, т.е фотография выполнена раньше 1920 года.

Подробнее о башне см.здесьhttp://xn--b1aebbi9aie.xn--p1ai/viewtopic.php?f=15&t=2242&start=80 Воду для водоснабжения базара брали из верхнего водоносного слоя, бурение в середине 19 века артезианских скважин ещё не использовали. ( моя версия). Фотография выполнена с колокольни Спасо-Преображенского собора спасским фотографом Иваном Егоровичем Печенкиным. Подробнее познакомиться с его работами можно здесь:http://xn--b1aebbi9aie.xn--p1ai/viewtopic.php?f=45&t=1935

В городском саду зимой. 1913 год.

Re: Город Спасск и Спасский район

Добрый день!

Живоносный источник (Касауров родник, Гремучий), родник в Касауровом овраге . Всегда считался чудотворным, т.к. после купания в нём люди получали облегчение и даже полное излечение, вода помогала женщинам при бесплодии. Несколько лет назад «шефство» над святым местом взял житель Спасска Виктор Горлов. Вместе с сыном и другими жителями города они построили купальню,облагородили источник, оборудовали подходы к роднику и место отдыха паломников. В религиозные праздники: Крещение Господне, Троицу родник посещают многие горожане. " По родной стороне" Н.И.Забродина

Re: Город Спасск и Спасский район

1781 – Алеев Андрей Гаврилович;

1782-1785 - Лачинов Александр Иванович;

1786 – 1788 -- Рогожин Матвей Богданович; 1789-1790 -- Жуков Амплей Алексеевич;

1790-1791 -- Белов Никита; 1792-1794 -- Рогожин Матвей Богданович;

1795-1796 -- Жуков Илларион Семенович; 1805-1806 -- Ардабьев Иван Анисимович;

1807-1808 -- Волков Павел Петрович; 1811-1813 -- Ардаббьев Иван Анисимович;

1814-1816 -- Хохлов Иван Никитич; 1818-1819 -- Рогожин Николай Богданович;

1820-1822 -- Жуков Аким Лаврентьевич; 1823 -- Кугушев Василий Иванович;

1824-1826 -- Волков Владимир Петрович; 1827-1829 -- Неделко Афан. Данилович;

1832-1834 -- Степанцев Ал-др Семенович; 1836-1854 -- Иванов Петр Семенович;

1855-1857 -- Кудрявцев Николай Сергеевич;

1785-1788 -- Лачинов Ал-др Иванович;

1788-1791 -- Жуков Михаил Алексеевич;

1791-1794 -- Жуков Акинфий Алексеевич; 1794-1798 -- Лачинов Ал-др Михайлович;

1798-1810 -- Жуков Илларион Семенович; 1810-1812 -- Жуков Петр Илларионович;

1812-1816 -- Свищев Алексей Ал-дрович; 1816-1819 -- Свищев Дмитрий Ал-дрович;

1819-1821 -- Жуков Николай Илларионович; 1821-1825 -- Жуков Конст. Илларионов.;

1825-1828 -- кн. Мансырев Павел Иванович; 1828-1834 -- Жуков Конст. Илларион.;

1834-1837 -- Бычков Николай Иванович; 1837-1840 -- Жуков Иван Лаврентьевич;

1840-1845 -- Хохлов Акинфий Иванович; 1845-1848 -- Жуков Константин Илларион.;

1848-1860 -- Хохлов Акинфий Иванович; 1860-1866 -- Бедряга Григорий Николаевич;

1866-1869 -- Хвощинский Федор Ал-дрович; 1869-1872 -- кн. Енгалычев Анд. Никол.;

1872-1875 -- Веденяпин Николай Никол.; 1875-1878 - Жуков Иван Илларионович

1878 -1884 - Глазенап Александр Романович; 1884-1892 -- Жуков Иван Илларионович;

1892 –1894 - Жилинский Альфонс Иван.; 1894-1903 -- кн. Цертелев Дмитрий Никол.;

1904-1917 (март) -- Хохлов Павел Акинфиевич.

1780 -- кн. Мещерский Никита;

1781-1784 -- кн. Маматов Данила Иванович;

1785-1796 -- Коровин Лев Сергеевич; 1802-1804 -- Станицкий Алексей Ефимович;

1805-1811 -- Ханыков Петр Ал-дрович; 1812-1821 -- Северин Семен Васильевич;

1822-1823 -- Клочков Иван Иванович; 1824-1825 -- Зехтин Андрей Иванович;

1826-1844 -- фон Шенк Карл Христофор.; 1845-1847 -- Юрьев Иван Иванович;

1848-1849 -- Рудковский Иван Васильевич; 1850 -- Васькин Лев Федорович;

1851-1855 -- Кузмин-Короваеев Конст. Павл.; 1856 -- Кугушев Николай Иванович;

1857-1860 -- Казилевский (Базилевский) Евлампий Васильевич;

1861-1864 - шт-капитан Г.Д. Соколов.

1871-1874 гг. – нет сведений

1875-1877 гг. - Соболев Дмитрий Федорович

1886-1893 - Чернецов Сильвестр Иванович

1893-1894 - Чернецов Петр Иванович

1894-1901 - Турусов Георгий Кузьмич

1901-1906 ,1911-1914 - Девиченский Степан Климович

1906-1910 - Маков Михаил Михайлович

1910-1914 - Девиченский Степан Климович

1914-1917 - Чернецов Александр Васильевич

1917 (авг.-дек.) - Маков Михаил Михайлович

Материал подготовила Н.И.Забродина

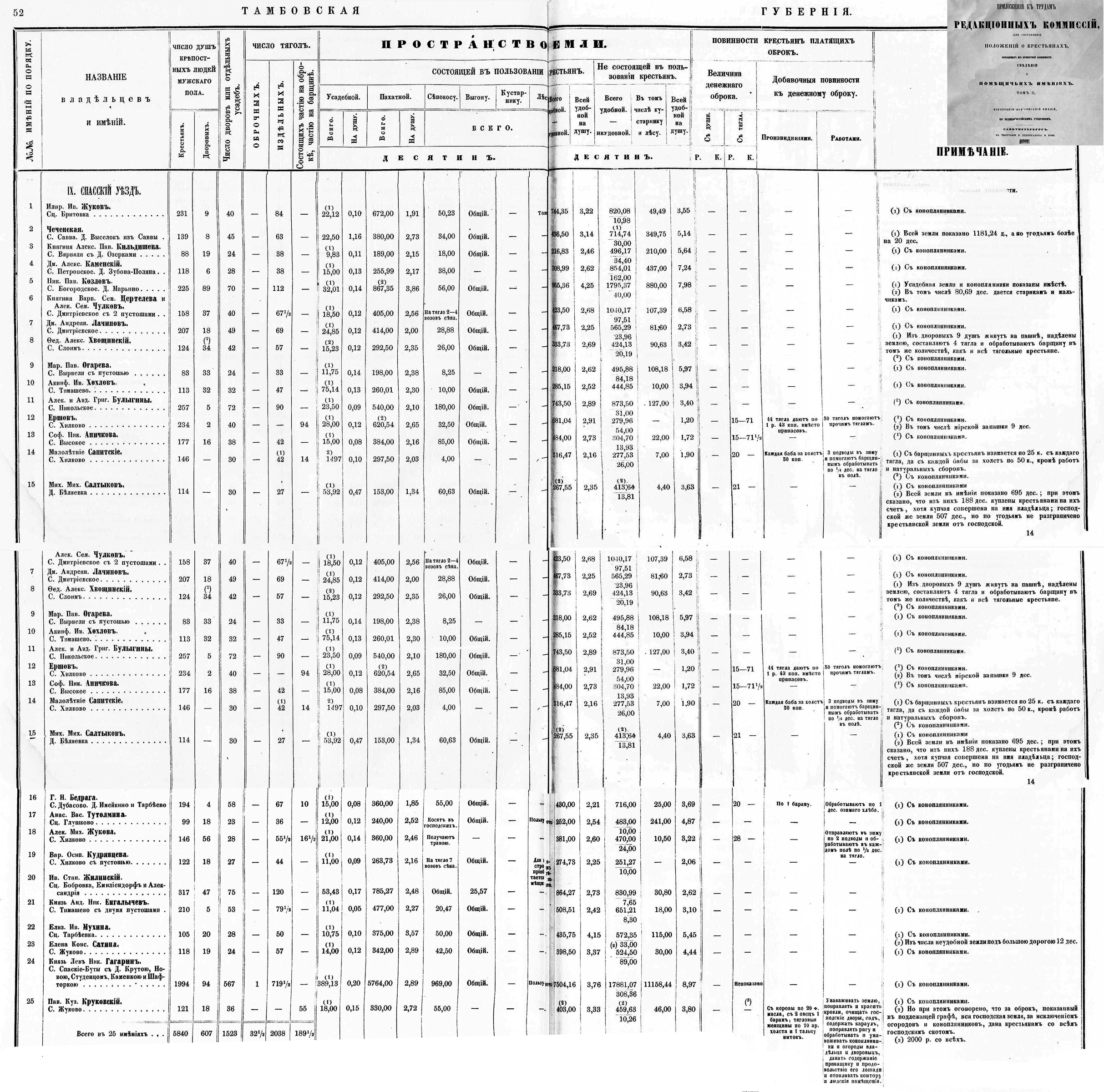

ЧИТАТЬ:http://images.xn--b1aebbi9aie.xn--p1ai/foto/07_histplace/Spask/Zemvlad_spassk.pdf

Дополнение от 15 апреля 2024 года.

Re: Город Спасск и Спасский район

Добрый вечер!

Руководители уезда и района. 1918 - 2008 гг.

Председатели уисполкома и райисполкома

Главы администрации района

| февраль-август 1918г. К.И. Ошкин 1918 сентябрь Обламский 1920 г. Абрашкин 1921-нач.1923 гг.. Е.П.Решетник март-декабрь 1923 г. Д.О. Журин 1920 г. Нет сведений 1924 гг. М.В. Степанов 1925 г. А.А. Алексеев 1926 г. Вершинин 1927 г. Н.А. Бышкин 1928 г. М.Г. Кудряшов, Митрошин 1929 г. И.С. Деткин 1929-1930 гг. С.Ф. Железнов 1930-1931 гг. Рязанов 1932-1934 гг. Район ликвидирован 1935-1937 гг. С.М. Буканов 1937-1939 гг. Е.И. Венедиктова | 1939-1943 гг. П.С. Привалов 1943-1945 гг. И.А. Фоефанов 1945 г. А.О. Поляков 1945-1949 гг. И.Л. Еремин 1949-1950 гг. А. Родин, И.П. Арестов 1951-1954 гг. В.И. Курышев 1955-1959 гг. Е.Ф. Субботин 1959-1963 гг. П.Д. Сдобнин 1963-1964 гг. Район ликвидирован 1964-1968 гг. Е.Ф. Субботин 1968-1973 гг. А.С. Савельева 1973-1975 гг. В.С. Бураков 1975-1982 гг. И.Ф. Лушкин 1982-1988 гг. В.И. Николаев 1988-1991 гг. Ю.П. Дьяков |

| С 15 ноября 1991-1993 гг. Николай Тимофеевич Шуркин 1993-1996 гг. Николай Иванович Тимофеев С 8 января 1997 г. Анатолий Алексеевич Рогожкин С февраля 2002 г. Александр Михайлович Свищев С 20 июня 2006 г.-1 декабря 2011 г. Григорий Иванович Сергушкин С апреля 2012 г. Юрий Борисович Ахрамеев |

Re: Город Спасск и Спасский район

| 1918 г.(май-ноябрь) И.Ф. Тремин Г.П. Демин с 1 дек. 1918-1919 С. Пустовалов 1920-1922 гг. И. Саврасов 1922-1923 П.Д. Акулинушкин 1923 г. (май-окт.) Н.Ф.Лабзенков (нояб.)1923-1924 гг. (авг.) Д.О. Журин (сент.)1924-1925 гг. И. Саврасов 1925 г. А.К. Авдеев 1926-1928 гг. Н.А. Сорокин 1928-1929 гг. А.П. Чванов 1930-1931 гг. С.М. Лапшин Варганов 1932-1934 гг. Район ликвидирован 1935-1937 гг. (окт.) И.П. Некрасов | 1937-1938 гг. Четырин 1938-1942 гг. П.П. Щеглов 1942-1943гг. Д.А.Мухин 1943-1944гг. П.И.Харчевников 1944-1948гг. Б.А.Гальдин 1949-1955 гг. М.Д. Батуков 1955-1959 гг. Н.В. Сергацков 1959-1963 гг. Е.Ф. Субботин 1963-1964 гг. Район ликвидирован 1964-1970 гг. Н.К. Маркеев 1970-1988 гг. Н.В. Львов 1988-1991 гг. В.И. Николаев |

Re: Город Спасск и Спасский район

Добрый день! Сегодня расскажем о селе Анаево Спасского уезда Тамбовской губернии (ныне Зубо-Полянский район Республики Мордовия)

Сообщение областного краеведческого музея г. Пензы от 12 06 2022 г.

Великий православный праздник Троица считался в народе еще и девичьим праздником. Молодые девушки особенно отмечали его – после торжественной службы в храме начинались хороводы, игры, угощения. И, конечно же, не только девушки, но и все люди одевались, как и на Пасху, в самую лучшую и нарядную одежду.

На сделанной в 1920-е годы фотографии жители мордовского (мокшанского) села Анаево Спасского уезда (до революции он относился к Тамбовской губернии, в 1920-е годы стал называться Беднодемьяновским и был присоединен к Пензенской губернии. Село Анаево сейчас относится к Зубово – Полянскому району Мордовии). Это выход из церкви после праздничной службы (деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы сохранилась до нашего времени); на крыльце храма, украшенном к празднику березками, в основном дети и девушки, которые и в то время больше любили фотографироваться, чем взрослые. Некоторые держат в руках березовые ветки или букеты – это символ праздника, наступившего лета.

Особенно много нарядных девушек. Некоторые в темной верхней одежде, но большинство в белых вышитых праздничных рубахах «щам». Живущие в этом районе мордовки мокшанки шили рубахи из широкого тонкого белого холста. Получалась широкая просторная одежда, ее подпоясывали плетеным из шерсти шнуром и подтягивали до колен, образуя у пояса напуск, который служил для женщин карманом. К поясу подвешивали украшения «пояз» (вышитая полоса с кистями) и «кеск - руцат» (свернутые зеленые шерстяные кушаки или платки - полушалки). Более узкие у кисти, но расширенные у плеча рукава шились еще и с большими ластовицами «ицькол» из красного с узорами «французского» ситца. Под рубахой женщины носили белые холщевые штаны «понкст», но их не должно было быть видно из-под подола, особенно в праздник.

Девушки надели лучшие украшения: на груди рубаху «щам» застегивали большой нарядной заколкой «сюльгам»; на шею надевали длинное ожерелье «щафтома» из бусин и монет, с крупным серебряным или медным крестом, а вокруг шеи нитки фарфоровых белых или позолоченных бус. И самые лучшие головные уборы – кто-то просто нарядные платки, а кто-то и головные повязки.

Такая повязка называлась «звязка». Как писала исследовательница мокшанского костюма Н.И. Спрыгина, в старину их расшивали блестками, мишурой, цветными лентами и пуговицами, а «современные» (то есть первой четверти ХХ века) вышивались мелким бисером геометрическим орнаментом. Сзади от звязки спускаются на спину длинные разноцветные, покрывающие косу ленты, а спереди на лоб – «кудрят», т.е. загнутые перья селезня или, как подражание им, петли черной шерсти. А наиболее зажиточные девушки «повязывают голову шелковым платком, два угла которого завязывают спереди узлом, а двумя другими углами платок распускают по спине и уже поверх платка повязывают звязку».

На фотографии есть и замужние женщины; они встали сзади и по краям (в девичий праздник девушки должны быть на самом виду!). Только одна из женщин стоит в центре, у нее на руках маленькая дочка. Кто из жительниц села замужем, сразу видно по головному убору. На волосы они надевали холщевый «лосник» - прямоугольный мешочек, в верхнюю часть которого вставлена дощечка «щявня» размером 30 х 6 см. Под затылком укреплялась тесемками «затилка» - прямоугольник из ткани с вышитой бисером каемкой по низу. А поверх лосника и затилки повязывали головное полотенце («пря - руця», к 1920-м годам его стали называть «платенця») – оно из бумажного холста (домотканой ткани из белых хлопковых нитей) длиной около 130 см., с нарядными концами. Эти концы назывались «пет»; они состояли из «виклдкат», выкладок – прямоугольников, затканных цветным орнаментом в технике закладного ткачества, и «нарятт» - это часть украшенных концов, сшитая из полосок галуна (металлизированной тесьмы), шелковых затканных цветами лент и бахромы. «Платенця» повязывалось так, что холст туго охватывал голову и лосник, образуя так называемые рога, около которых красиво располагались пестрые украшенные концы.

Мальчики тоже пришли в праздничных рубашках, как у взрослых мужчин (так их одевали лет с трёх). В 1920-е годы эти рубашки шили из белого коленкора и украшали широкой вышивкой крестом красными и черными хлопчатобумажными нитками по городским образцам (на женских рубахах продолжали вышивать старинные мордовские орнаменты шерстью или шелком). Иногда шили из цветного ситца; покрой таких рубашек – как у русских косовороток. Девочки на фотографии в основном одеты в такие же рубахи, как у взрослых, но есть и девочка в «новомодной» одежде ( Н.И Спрыгина писала, что на рубашках девочек плечи не вышиваются, а украшаются шелковыми, затканными цветами лентами, рукава делаются из ситца, а подол расшивается крестом красной и черной бумагой широкими узорами (как у мужских рубашек или женских запонов, которые иногда надевали поверх рубах. Этот род вышивки, по городским узорникам, был широко распространен в 1920-е годы)).

Дети стоят впереди, их одежду можно особенно внимательно разглядеть. Многие мальчики (и одна девочка) обуты в сапоги – они из более зажиточных семей; кожаные со сборами на голенище сапоги назывались «кеметь». Другие в лаптях с аккуратно, ровными витками повязанными вокруг ног оборами. А вот две нарядные подружки соскучились стоять и проголодались – они уже чем-то весело угощаются. Праздник наступил, пора его праздновать!

Материал подготовил хранитель музейных предметов Пензенского краеведческого музея Ольга Дубравина.

Моё добавление о с.Анаево:

Поминание умерших.

Девушки и женщины села Анаево. Передний и задний вид.

"Одежда мордвы - мокши

Краснослободского и Беднодемъяновского уездов

Пензенской губернии. Автор Н.И.Спрыгина"

Пенза 1925г

[b]ЧИТАТЬ[/b]:[pdf]http://images.xn--b1aebbi9aie.xn--p1ai/foto/24_etno/moksha/2023/Sprigina_mordva_moksha_1925.pdf[/pdf]

Сообщение областного краеведческого музея г. Пензы от 12 06 2022 г.

Великий православный праздник Троица считался в народе еще и девичьим праздником. Молодые девушки особенно отмечали его – после торжественной службы в храме начинались хороводы, игры, угощения. И, конечно же, не только девушки, но и все люди одевались, как и на Пасху, в самую лучшую и нарядную одежду.

На сделанной в 1920-е годы фотографии жители мордовского (мокшанского) села Анаево Спасского уезда (до революции он относился к Тамбовской губернии, в 1920-е годы стал называться Беднодемьяновским и был присоединен к Пензенской губернии. Село Анаево сейчас относится к Зубово – Полянскому району Мордовии). Это выход из церкви после праздничной службы (деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы сохранилась до нашего времени); на крыльце храма, украшенном к празднику березками, в основном дети и девушки, которые и в то время больше любили фотографироваться, чем взрослые. Некоторые держат в руках березовые ветки или букеты – это символ праздника, наступившего лета.

Особенно много нарядных девушек. Некоторые в темной верхней одежде, но большинство в белых вышитых праздничных рубахах «щам». Живущие в этом районе мордовки мокшанки шили рубахи из широкого тонкого белого холста. Получалась широкая просторная одежда, ее подпоясывали плетеным из шерсти шнуром и подтягивали до колен, образуя у пояса напуск, который служил для женщин карманом. К поясу подвешивали украшения «пояз» (вышитая полоса с кистями) и «кеск - руцат» (свернутые зеленые шерстяные кушаки или платки - полушалки). Более узкие у кисти, но расширенные у плеча рукава шились еще и с большими ластовицами «ицькол» из красного с узорами «французского» ситца. Под рубахой женщины носили белые холщевые штаны «понкст», но их не должно было быть видно из-под подола, особенно в праздник.

Девушки надели лучшие украшения: на груди рубаху «щам» застегивали большой нарядной заколкой «сюльгам»; на шею надевали длинное ожерелье «щафтома» из бусин и монет, с крупным серебряным или медным крестом, а вокруг шеи нитки фарфоровых белых или позолоченных бус. И самые лучшие головные уборы – кто-то просто нарядные платки, а кто-то и головные повязки.

Такая повязка называлась «звязка». Как писала исследовательница мокшанского костюма Н.И. Спрыгина, в старину их расшивали блестками, мишурой, цветными лентами и пуговицами, а «современные» (то есть первой четверти ХХ века) вышивались мелким бисером геометрическим орнаментом. Сзади от звязки спускаются на спину длинные разноцветные, покрывающие косу ленты, а спереди на лоб – «кудрят», т.е. загнутые перья селезня или, как подражание им, петли черной шерсти. А наиболее зажиточные девушки «повязывают голову шелковым платком, два угла которого завязывают спереди узлом, а двумя другими углами платок распускают по спине и уже поверх платка повязывают звязку».

На фотографии есть и замужние женщины; они встали сзади и по краям (в девичий праздник девушки должны быть на самом виду!). Только одна из женщин стоит в центре, у нее на руках маленькая дочка. Кто из жительниц села замужем, сразу видно по головному убору. На волосы они надевали холщевый «лосник» - прямоугольный мешочек, в верхнюю часть которого вставлена дощечка «щявня» размером 30 х 6 см. Под затылком укреплялась тесемками «затилка» - прямоугольник из ткани с вышитой бисером каемкой по низу. А поверх лосника и затилки повязывали головное полотенце («пря - руця», к 1920-м годам его стали называть «платенця») – оно из бумажного холста (домотканой ткани из белых хлопковых нитей) длиной около 130 см., с нарядными концами. Эти концы назывались «пет»; они состояли из «виклдкат», выкладок – прямоугольников, затканных цветным орнаментом в технике закладного ткачества, и «нарятт» - это часть украшенных концов, сшитая из полосок галуна (металлизированной тесьмы), шелковых затканных цветами лент и бахромы. «Платенця» повязывалось так, что холст туго охватывал голову и лосник, образуя так называемые рога, около которых красиво располагались пестрые украшенные концы.

Мальчики тоже пришли в праздничных рубашках, как у взрослых мужчин (так их одевали лет с трёх). В 1920-е годы эти рубашки шили из белого коленкора и украшали широкой вышивкой крестом красными и черными хлопчатобумажными нитками по городским образцам (на женских рубахах продолжали вышивать старинные мордовские орнаменты шерстью или шелком). Иногда шили из цветного ситца; покрой таких рубашек – как у русских косовороток. Девочки на фотографии в основном одеты в такие же рубахи, как у взрослых, но есть и девочка в «новомодной» одежде ( Н.И Спрыгина писала, что на рубашках девочек плечи не вышиваются, а украшаются шелковыми, затканными цветами лентами, рукава делаются из ситца, а подол расшивается крестом красной и черной бумагой широкими узорами (как у мужских рубашек или женских запонов, которые иногда надевали поверх рубах. Этот род вышивки, по городским узорникам, был широко распространен в 1920-е годы)).

Дети стоят впереди, их одежду можно особенно внимательно разглядеть. Многие мальчики (и одна девочка) обуты в сапоги – они из более зажиточных семей; кожаные со сборами на голенище сапоги назывались «кеметь». Другие в лаптях с аккуратно, ровными витками повязанными вокруг ног оборами. А вот две нарядные подружки соскучились стоять и проголодались – они уже чем-то весело угощаются. Праздник наступил, пора его праздновать!

Материал подготовил хранитель музейных предметов Пензенского краеведческого музея Ольга Дубравина.

Моё добавление о с.Анаево:

"Одежда мордвы - мокши

Краснослободского и Беднодемъяновского уездов

Пензенской губернии. Автор Н.И.Спрыгина"

Пенза 1925г

[b]ЧИТАТЬ[/b]:

Сообщений: 19

• Страница 1 из 2 • 1, 2

Вернуться в История городов, сёл и деревень Пензенского края

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14