Земля-то живая

Сообщений: 10

• Страница 1 из 1

Земля-то живая

Архив темы:

________________

___

___

___

___

___

___

___

___

_____________________________________________________________

________________

Дмитрий Львов писал(а):Пчеловоды очень любят кидаться фразами типа, что дескать без пчёл не было бы урожая садовых плодов. Но дело в том, что пчёлы начинают летать в основном лишь при температуре выше 10 градусов, а садовые деревья у нас цветут в некоторые годы при более низких температурах. Шмели и мухи уже вовсю активны при температурах 5-7 градусов и в холодные вёсны опыление раннецветущих растений происходит в основном за счёт них. Кроме того, у излишнего опыления есть свой недостаток. Известно, что яблони каждый второй год дают иногда такой урожай, что ветки сгибаются и ломятся от яблок. Груши, вишни, черешни, абрикосы могут каждый год давать большой урожай. Также можно заметить, что когда плодов на дереве слишком много - деревья начинают сбрасывать лишние ещё недозревшими, чтобы хоть как-то разгрузиться. Но тем не менее не всем деревьям удаётся сбросить лишние плоды, на некоторых они все вызревают и в результате дерево сильно слабеет. Следующей зимой такие деревья часто вымерзают, либо на них появляются морозобоины. У дачников замечено, что плодовые деревья вымерзают вовсе не в самые суровые зимы, а после того, как дали слишком большой урожай. Также бывает, что после большого урожая у деревьев начинается какая-то болезнь, которая приводит сначала к отмиранию отдельных веток, и в течении нескольких лет губит всё дерево полностью. Таким образом излишнее опыление может привести дерево к гибели. Поэтому даже советуют - если на молодом дереве слишком много цветов или плодов - часть лучше оборвать, чтобы сохранить дерево. Излишне большое количество пчёл приводит к излишнему опылению, губительному для плодовых деревьев. А пчёл очень много - я не знаю никаких других насекомых, которых было бы так много повсеместно, как пчёл. Вот огурцы и другие тыквенные - тут я согласен - они опыляются в основном пчёлами. Но есть много самоопыляемых сортов огурцов, а тем, кто выводит гибриды и сам опыляет цветы - им пчёлы наоборот вредят своим опылением. Поэтому в природе хорошо только то, что в меру. Когда пчёл слишком мало - это плохо, но и слишком много - тоже плохо. Природа регулирует это дело при помощи птиц, ос и разных болезней, которые могут появляться у пчёл.

___

Penzyak писал(а):На самом деле наиболее многочисленные на земле это муравьи (некоторые считают термиты - сомнительно, муравьи обитают значительно шире проникая далеко на север).

___

Дмитрий Львов писал(а):Петрович писал(а):... некоторые умные синицы постукиванием у летка выманивают пчел "сторожей -привратников"и склевывают.

Совершенно верно, синички - очень умные птички, и очень любят перепончатокрылых (пчёл, ос и т.д.). У меня на даче в пристрое у домика осы сделали два гнезда под его крышей. В конце концов синички отыскали эти гнёзда и расклевали оба, хватая и взрослых ос, и их личинок. Одно гнездо им удалось сбросить на землю, и они расклевали его уже на земле.

___

Penzyak писал(а):Между прочем осы весной и в первой половине лета ОЧЕНЬ ПОЛЕЗЫ - для прокорма животным белком своих личинок ловят много мух!

Помните каждая самка осы (осенью-весной) это сотни и тысячи мух которые не донесут до человека множествно заболеваний и паразитов!!!

___

Дмитрий Львов писал(а):В природе всё полезно. И мухи тоже полезны. Если бы не мухи - вокруг нас гнили бы здоровенные кучи всяких отходов и дерьма, да ещё бы трупы кошек, собак и птиц разлагались. Но мухи очень быстро сводят эти кучи к нулю. Мухи - это санитары природы!

___

Геннадий писал(а):Дмитрий Львов писал(а):Если бы не мухи - вокруг нас гнили бы здоровенные кучи всяких отходов

Согласен, пора нашу науку выводить на новый уровень понимания, а то время идет, а все постулаты как в начала ХХ века, заморожены.

Разговаривал как-то с агрономами, люди зациклены на удобрениях, пестицидах, гербицидах, но ведь не химия создает почву, а тысячи и тысячи разных видов насекомых, растений, животных, живущих на этой земле, а человек, в угоду сиюминутным выгодам, то пичкает культуру допингами, то поливает ядами, при этом регулярно перемалывая в песок землю, оставляет её под полящими лучами Солца, выжигая тем самым, за счет перегрева, микрофлору и микрофауну, до состояния Лунного грунта. Печально все это, а Земля то живая, терпит вредоносные действия неразумного человека. Не знаю надолго ли.

___

Дмитрий Львов писал(а):Геннадий писал(а):... Земля то живая, терпит вредоносные действия неразумного человека. Не знаю надолго ли.

Думаю, что очень надолго. По крайней мере у нас в России могут быть только два подхода к пахотным землям - либо забросить их на зарастание лесом и сорняками, либо поливать химией для получения большей прибыли. Подобный подход есть не только халатность и беспечность, но также политика и идеология, поэтому я не вижу ни одного шанса на то, что ситуация может измениться. Культ денег, прочно вбитый в сознание людей за последние 20 - 25 лет (деньги - это главная ценность), заставляет пчеловодов убивать золотистых щурок, а арендаторов земли - поливать её химией. Человека гораздо проще убедить продать свою душу, чем убедить вернуть себе душу обратно. Поэтому я не думаю, что что-то может измениться.

___

Геннадий писал(а):Дмитрий Львов писал(а):Думаю, что очень надолго.

Судя по скорости развития событий наша цивилизация изменяется не прямолинейно, а по экспоненте, что в принципе подобно взрыву.

Существует мнение, что в ближайшие десятилетия все может кардинально измениться. Или человек осознает себя не царем природы, а её неотъемлемой частью, со всей вытекающей из этого ответственностью, пониманием и требовательностью, прежде всего к себе любимому, или, цивилизация, вследствие катаклизмов, техногенных катастроф и т.д. и т.п., перейдет на уровень каменных топоров, сняв таким образом с повестки дня проблему загрязнения планеты человеком.

___

Дмитрий Львов писал(а):Второе гораздо более вероятно. Первое вообще невероятно - это что-то подобное тому, как раньше были идеи возникновения у всех людей коммунистического сознания.

_____________________________________________________________

- Дмитрий Львов

- Участник

-

- Сообщений: 1774

- Зарегистрирован: 12 дек 2014, 00:50

- Имя:

О соснах в Арбековском лесу

Не знаю, в какой теме написать, поэтому напишу в этой.

Как мы знаем, у нас Арбековский лес состоит в основном из лиственных пород деревьев, и лишь в районе Малой Валяевки находится приличный сосновый массив. Пару лет назад часть соснового леса вырубили. Я надеялся, что на этом остановятся. Но две-три недели назад сосны опять начали валить, причём очень быстрыми темпами, и уже почти половину соснового массива вырубили. Если их сейчас не остановить - то через месяц от соснового леса ничего не останется.

Почему бы им не рубить сосны в сторону Кузнецка или Сосновоборска, где их много? Почему нужно обязательно вырубить единственный сосновый массив в районе Арбеково? Останется ещё сосновый массивчик в районе кладбища на Западной, но это уже совсем другой район, гораздо менее интересный в отношении флоры и фауны.

Благодаря соснам в районе Малой Валяевки сложился определённый биотоп. Я там снял несколько видов жуков, которых Роман определил как очень редких. Также там зимой встречаются синицы-московки, которые у нас в области вообще очень редки. Исчезнет сосновый лес - и этих животных в Арбековском лесу больше не будет, а возможно и во всей области.

С удовольствием бы перестрелял этих гадов, но к сожалению у меня только фотоаппарат, а не автомат!

Как мы знаем, у нас Арбековский лес состоит в основном из лиственных пород деревьев, и лишь в районе Малой Валяевки находится приличный сосновый массив. Пару лет назад часть соснового леса вырубили. Я надеялся, что на этом остановятся. Но две-три недели назад сосны опять начали валить, причём очень быстрыми темпами, и уже почти половину соснового массива вырубили. Если их сейчас не остановить - то через месяц от соснового леса ничего не останется.

Почему бы им не рубить сосны в сторону Кузнецка или Сосновоборска, где их много? Почему нужно обязательно вырубить единственный сосновый массив в районе Арбеково? Останется ещё сосновый массивчик в районе кладбища на Западной, но это уже совсем другой район, гораздо менее интересный в отношении флоры и фауны.

Благодаря соснам в районе Малой Валяевки сложился определённый биотоп. Я там снял несколько видов жуков, которых Роман определил как очень редких. Также там зимой встречаются синицы-московки, которые у нас в области вообще очень редки. Исчезнет сосновый лес - и этих животных в Арбековском лесу больше не будет, а возможно и во всей области.

С удовольствием бы перестрелял этих гадов, но к сожалению у меня только фотоаппарат, а не автомат!

Re: Земля-то живая

Дима, гадов не трогай, а то нарушится биологическая цепочка жизни. Деловой 100-летней сосны у нас области уже не осталось. Всё что мы видим посажено после Великой Отечественной войны. Арбековский лесной массив хоть и является "лёгкими" большей части Пензы, но строительному бизнесу надо жить сейчас, а не завтра. Не переживай. Когда-то на месте посадки сосен была дубрава, по которой проходила дорога на Рамзайский острог, потом посадили сосну, за которой никто не следил. Теперь построят дома. По перспективному плану весь арбековский лес сведут на нет. Таковы законы времени.

Ps.

И это на территории Пензенской области, площадью 43,35 тыс кв. км., одна сосна Значит ещё не всё потеряно .

Значит ещё не всё потеряно .

Ps.

14 августа в Кузнецком лесничестве в окрестностях села Теряевка (Неверкинского района) профессором Агроуниверситета Ивановым А.И. совместно с сотрудниками лесничества были осмотрены старейшие культуры сосны веймутова, ели колючей и европейской на месте старинного усадебного парка. Возраст деревьев около 200 лет. Это самые старые деревья области и возможно Поволжья. Сосна веймутова будет внесена в кадастр уникальных деревьев России.

И это на территории Пензенской области, площадью 43,35 тыс кв. км., одна сосна

- Дмитрий Львов

- Участник

-

- Сообщений: 1774

- Зарегистрирован: 12 дек 2014, 00:50

- Имя:

Re: Земля-то живая

Андрей, очень жаль, что арбековский лес срубят и застроят коттеджами. Представляю себе земляков через 50 лет, которым чтобы попасть в лес, нужно будет пол-дня до него добираться. И потом пол-дня обратно.

Насчёт древних сосен - я знаю в районе Леонидовки несколько очень древних сосен. Толщиной в три обхвата. Конечно, я не могу утверждать, но очень похоже на то, что им гораздо больше 200 лет!

Насчёт древних сосен - я знаю в районе Леонидовки несколько очень древних сосен. Толщиной в три обхвата. Конечно, я не могу утверждать, но очень похоже на то, что им гораздо больше 200 лет!

Re: Земля-то живая

Дмитрий, ты затронул очень глубокую проблему. Это проблема не только наша, это проблема всего человечества.

Вот год экологии закончен, теперь можно поговорить на эту тему. Для справки, экология - понятие, учение о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. Здесь хочу напомнить о картине "Дом" https://www.youtube.com/watch?v=IjTFFI4xTQE&feature=player_embedded. Многие скажут это не у нас и не о нас. Это не так, это о нас о нашем богатстве, которую мы не дорожим.

Хорошая статья Дмитрия Сергеевича Лихачёва "Экология культуры" 1984год

Смотри подробнее https://philologist.livejournal.com/10006462.html

Вот год экологии закончен, теперь можно поговорить на эту тему. Для справки, экология - понятие, учение о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. Здесь хочу напомнить о картине "Дом" https://www.youtube.com/watch?v=IjTFFI4xTQE&feature=player_embedded. Многие скажут это не у нас и не о нас. Это не так, это о нас о нашем богатстве, которую мы не дорожим.

Хорошая статья Дмитрия Сергеевича Лихачёва "Экология культуры" 1984год

Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи начинается с малого — с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе.....

...градостроительство должно основываться на изучении истории развития городов и на выявлении в этой истории всего нового и достойного продолжать свое существование, на изучении корней, на которых оно вырастает. И новое должно также изучаться с этой точки зрения. Иному архитектору, может, и кажется, что он открывает новое, в то время как он только разрушает ценное старое, создавая лишь некоторые «культурные мнимости». Не все то, что воздвигается нынче в городах, есть новое по своему существу. Подлинно новая ценность возникает в старой культурной среде. Новое ново только относительно старого, как ребенок — по отношению к своим родителям. Нового самого по себе, как самодовлеющего явления, не существует. Так же точно следует сказать, что простое подражание старому не есть следование традиции. Творческое следование традиции предполагает поиск живого в старом, его продолжение, а не механическое подражание иногда отмершему.

Смотри подробнее https://philologist.livejournal.com/10006462.html

- expedT

-

- Сообщений: 1184

- Зарегистрирован: 16 ноя 2014, 16:11

- Откуда: Пенза

- Имя: Татьяна Белявская

Re: Земля-то живая

Уже третий месяц читаю Пришвина - все подряд, что есть в интернете. Он не только очень здорово писал о природе, но и боролся за ее сохранение. Вот сегодня такая цитата попалась:

Я думаю, что мы покорили безумие животных и сделали их домашними, или безвредными, не замечая того, что безумная воля их переходила в человека, сохранялась, копилась в нем до времени, и вот отчего (…) все бросились истреблять леса, — это не люди, это зверь безумный освободился.

Источник: http://prishvin.lit-info.ru/prishvin/proza/mirskaya-chasha/predislovie.htm

Re: Земля-то живая

Тихо разрушаются биологические цепочки жизни на Земле, и люди здесь играют не последнюю роль. Свежее этого месяца. https://www.ym-penza.ru/aktualnaya-tema/zeljonyj-gorod/item/5254-pervymi-pogibli-pchjoly-sleduyushchie-lyudi

https://rg.ru/2019/07/02/apokalipsis-sredi-nasekomyh.html

Много необычного в этом году, щурок на "Ветерке" в мае было только две-три пары, сейчас вообще исчезли

https://rg.ru/2019/07/02/apokalipsis-sredi-nasekomyh.html

Много необычного в этом году, щурок на "Ветерке" в мае было только две-три пары, сейчас вообще исчезли

Re: Земля-то живая

Сообщение от 03 03 2023 г.

Согласно резолюции 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 20 декабря 2013 г., 3 марта отмечается Всемирный день дикой природы. Эта дата призвана напомнить людям о многообразии и красоте естественных ландшафтов, фауны и флоры планеты, а также о необходимости защищать и беречь природные богатства.

Именно в этот день, 50 лет назад, была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). В 1992 г. к СИТЕС присоединилась Россия.

Гармоничное сосуществование человека с окружающим миром необходимо для сохранения жизни на Земле. Уже очевидно, что необходимо полностью изменить отношение к окружающей среде, здоровье человека как биологического вида зависит от здоровых экосистем и биоразнообразия. Бездумное использование природных ресурсов недопустимо. К этому и обращен девиз 2023 г. – «Сотрудничество для сохранения дикой природы».

Учиться бережному отношению к естественной среде можно на примере людей, которые посвятили всю свою жизнь служению науке. В Российском государственном архиве экономики (РГАЭ) хранятся личные фонды зоологов М.П. Розанова, Д.М. Вяжлинского, С.Д. Перелешина, биологов А.В. Федюшина, А.Ф. Чирковой.

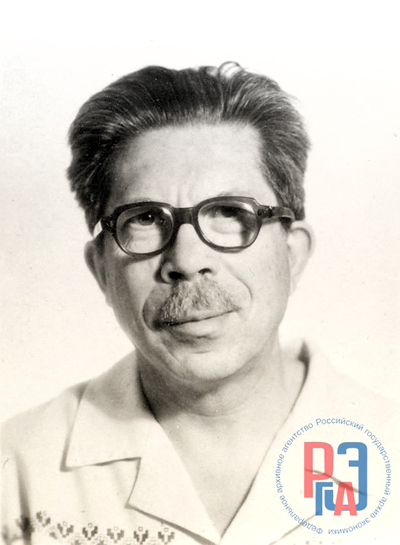

Несомненную ценность представляют отложившиеся в РГАЭ документы талантливого ученого-эколога с мировым именем, практика становления заповедного дела в СССР, теоретика общей экологии, признанного лидера в сфере глобальной биоэкологии, доктора биологических наук, профессора Николая Федоровича Реймерса.

Николай Федорович родился 4 февраля 1931 г. в семье Федора Эдуардовича Реймерса – известного советского физиолога растений, что во многом определило дальнейший путь в науку Николая. Сразу же после школы юноша поступил в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Когда в начале 1950-х гг. семья переехала в Иркутск, молодой человек перевелся на второй курс биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета.

Н.Ф. Реймерса волновали проблемы восстановления кедровых лесов. Исследование связей между животными и кедром позволило выявить четкие закономерности в разносе семян этого дерева и роли в этом расселении разных видов живых существ, а также описать особенности географии кедровых лесов в ряде регионов Сибири. Отстаивая преимущества естественной природы перед опытными посадками, после многочисленных полевых исследований в Хамар-Дабане, Н.Ф. Реймерс в соавторстве с профессором А.В. Смирновым написал статью «Необходимы ли посевы кедра на гарях и шелкопрядниках в кедровых лесах юго-восточного Прибайкалья».

В 1956 г. Реймерс защитил кандидатскую диссертацию на тему «Значение птиц и млекопитающих в жизни кедровых лесов юга Средней Сибири». После этого Николай Федорович получил назначение в Биологический институт Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР (г. Новосибирск), работал в Институте географии Сибири и Дальнего Востока Сибирского отделения АН СССР (г. Иркутск), Сахалинском комплексном Научно-исследовательском институте Дальневосточного филиала Сибирского отделения АН СССР (г. Новоалександровск), где участвовал в составлении Атласа Сахалинской области. Много усилий Н.Ф. Реймерс вложил в создание Восточносибирской фенологической комиссии, которую возглавлял в 1960-1963 гг. Все эти годы ученый много путешествовал по обширным территориям Сибири и Дальнего Востока. Результаты многолетних и обширных полевых научных работ, посвященные роли птиц, мелких млекопитающих и насекомых в организации экосистем были обобщены в монографиях «Насекомоядные и грызуны верхней Лены» (1963) и «Птицы и млекопитающие южной тайги Средней Сибири» (1966), а также множестве статей, большинство из которых носили новаторский характер. Наблюдательность и любовь к природе помогли биологу написать и издать занимательную и добрую книгу для детей «Под старыми кедрами», состоящую из 16 забавных и поучительных историй о жизни животных. Постепенно у Н.Ф. Реймерса возник интерес к теории и практике заповедного дела. В 1966 г. он переехал в Подмосковье, где работал заместителем директора по науке в Приокско-Террасном заповеднике, затем главным специалистом центрального аппарата Главприроды Минсельхоза СССР, заведующим отделом экологии Центральной научно-исследовательской лаборатории охотничьего хозяйства и заповедников (ЦНИЛ) Главохоты РСФСР. В 1968 г. Реймерс защитил докторскую диссертацию. Чиновником себя Николай Федорович не мыслил, считая своей стезей науку. Важным моментом его научной деятельности явилось участие в заседаниях «Круглого стола» при редакции журнала «Вопросы философии» в 1972 г., где он высказал свои взгляды на будущее биосферы и человечества. Вскоре основным направлением деятельности Н.Ф. Реймерса стали вопросы рационального природопользования и особенности в сельскохозяйственных экосистем. Велика роль эколога в становлении таких научных направлений, как экономика природопользования, экология человека, экология больших городов, агроэкология и сельскохозяйственное природопользование. Н.Ф. Реймерс был просветителем в истинном смысле этого слова, объехал с лекциями большую часть страны. В 1988 г. Николай Федорович стал первым председателем Экологического союза СССР, а с 1992 г. первым деканом организованного при его непосредственном участии экологического факультета Международного независимого эколого-политического университета (МНЭПУ). Научная эрудиция ученого удивительно широка и феноменальна. Его небезосновательно называют биологом и экологом, философом и мыслителем, географом и экономистом, но чаще всего его представляют как выдающегося эколога-теоретика. Сам Николай Федорович эту профессиональную специфику объяснял в форме свойственного ему остроумного высказывания: «Экология – ничего нет проще, нужно лишь на вполне профессиональном уровне разбираться в 300 научных дисциплинах». Три основные работы: словарь-справочник «Природопользование», «Популярный биологический словарь» и монография «Надежды на выживание человечества. Концептуальная экология» стали итогом многолетней научной деятельности Реймерса. В последней книге отражены результаты многолетних размышлений и обобщений в области экологии. Экологический манифест, помещенный в этой книге, можно рассматривать как яркое публицистическое завещание ученого. Николай Федорович Реймерс скончался 14 июля 1993 г. Его личность настолько многогранна и содержательна, что интерес к научному наследию выдающегося эколога будет только расти.

Э.В. Терновая,

Российский государственный архив экономики (РГАЭ)

Re: Земля-то живая

Добрый день! Наступление на леса, расположенные в черте города Пензы продолжается. Кроме Арбековского лесопарка , представляющего собой "лёгкие" большого северо-западного района города, начали вырубать лес курортной зоны, Ахуны. Такое ощущение, населению заложили какие-то рычаги самоликвидации. Небольшой ликбез от Алексея Кочетова, взято отсюда https://proza.ru/avtor/shura6

Фотография сделана в 2017 году. Сейчас количество плешин на теле Арбековского леса увеличилось и продолжают расти.

Фотография сделана в 2017 году. Сейчас количество плешин на теле Арбековского леса увеличилось и продолжают расти.

Сообщений: 10

• Страница 1 из 1

Вернуться в Об экологии, естествознании, природопользовании

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7